Daniel Koch: «Viele Covid-Prognosen waren falsch»

«Teile der Kommunikation dienten nicht der Information, sondern der Angstmacherei», schreibt Daniel Koch in seiner Kolumne über die Corona-Pandemie.

Das Wichtigste in Kürze

- Daniel Koch war zwischen 2008 und 2020 BAG-Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten.

- Auf Nau.ch schreibt Koch regelmässig Kolumnen, diesmal über die Pandemie und die Ukraine.

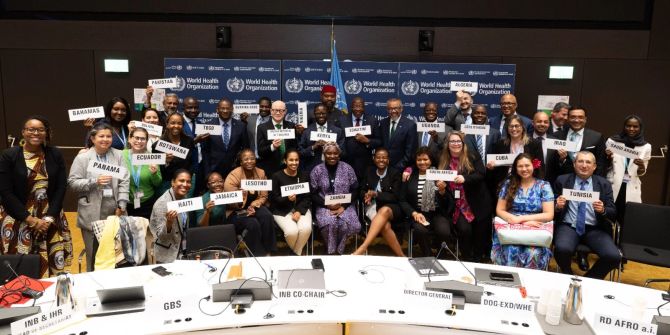

Die Weltgesundheitsversammlung tagt in Genf (vom 19. bis zum 27. Mai). Und bereits am zweiten Tag wurde das neue Pandemieabkommen verabschiedet. Das Abkommen soll die weltweiten Kapazitäten zur Pandemievorsorge und -bewältigung stärken.

Im Wesentlichen soll es Mechanismen festlegen, die eine gerechtere Verteilung der Impfstoffe und knapper Ressourcen garantieren. Dies wird aber nur diejenigen Länder verpflichten, die das Abkommen auch ratifizieren.

Eigeninteressen der Länder im Vordergrund

Mechanismen für Sanktionen, wenn die Verpflichtungen nicht eingehalten werden, sind keine vorgesehen.

Die Frage, ob sich der ganze Aufwand lohnt, ist sicher berechtigt. Denn: Gerade die aktuelle Weltlage beweist, dass Eigeninteressen der Länder Vorrang haben.

Soweit ich es beurteilen kann, hat der Impfstoff viele Todesfälle und schwere Verläufe bei den Risikogruppen und älteren Menschen verhindert. Aber die Impfstrategien haben kaum die Ausbreitung des Virus beeinflusst.

Impfstoffe: Weltweit ungleiche Verteilung grösstes Problem?

Zweifelsohne muss die ungerechte Verteilung von Ressourcen in Krisensituationen angegangen werden. Denn es sollte nicht so sein, dass reiche Länder Güter im Übermass einkaufen, horten und nach dem Ablaufdatum vernichten, während Entwicklungsländer keine Chance haben, diese Güter rechtzeitig zu erhalten.

Trotzdem stellt sich die Frage, ob die weltweit ungleiche Verteilung der Impfstoffe wirklich das grösste Problem der Bewältigung der Coronapandemie war.

Die drastischen Massnahmen weltweit, welche zu Beginn der Pandemie nachweislich die Ausbreitung des Virus einschränkten, dauerten in vielen Ländern viel zu lange.

Viele Prognosen waren falsch

Impfungen standen schon lange zur Verfügung, als immer noch in vielen Ländern massive Einschränkungen der Grundrechte bestanden.

Viele der Prognosen und Modellrechnungen waren falsch. Grosse Teile der Kommunikation dienten nicht der Information, sondern der Angstmacherei.

Aus heutiger Sicht gab es Massnahmen, welche mehr Schaden als Nutzen brachten.

Aus Fehlern lernen?

Meiner Ansicht nach fehlt bei der WHO, aber auch bei vielen Ländern und Behörden der Wille, Fehler bei der Pandemie zu analysieren – und in der Öffentlichkeit zu diskutieren.

Das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Behörden, sei es auf nationaler, aber auch auf internationaler Ebene ist die Grundlage für eine erfolgreiche Krisenbewältigung.

Dabei sollte die WHO für die Mitgliedsländer eine Vorreiterrolle spielen. Leider sind selbstkritische Reflexionen in den UN-Organisationen nicht gerade an der Tagesordnung. Und auch in der Vergangenheit hat die WHO kaum über Aktionen berichtet, bei denen sie mehrheitlich versagt hat.

Die Wissenschaft und die Behörden haben in vielen Ländern zahlreiche Studien und Evaluationsberichte veröffentlicht. Aber eine offene Diskussion in der breiten Öffentlichkeit hat kaum stattgefunden.

Mankos in öffentlichen Diskussionen

Immerhin hat in Deutschland Professor Christian Drosten seine Erlebnisse im Zwiegespräch mit einem Journalisten veröffentlicht. Und auch Anders Tegnell hat in einem Buch die Pandemiebewältigung Schwedens im Detail beschrieben.

In der Schweiz gab und gibt es Kreise, die sich sehr kritisch zur Pandemiebewältigung in Büchern und auf Diskussionspodien äusserten.

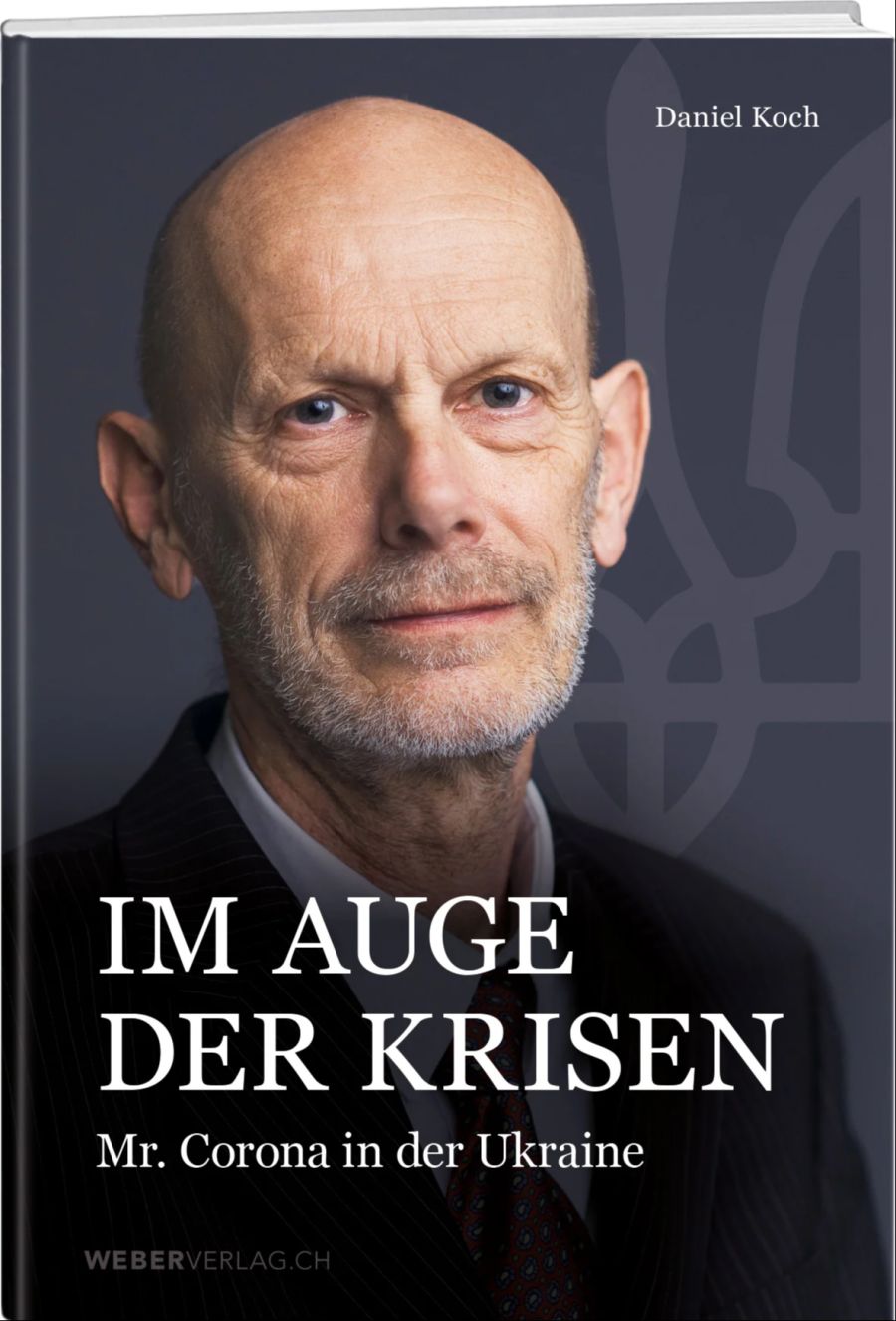

Aber in der öffentlichen Diskussion fehlten fast immer die Vertreter der Behörden und der wissenschaftlichen Taskforce. Auch deshalb erzähle ich in meinem neuen Buch, welches anfangs Juni erscheint, wie ich die Pandemie nach meinem Abgang beim Bund erlebt habe.

Es braucht Diskussionen

Ich bin überzeugt, dass ein transparentes Aufarbeiten der Vergangenheit wichtig ist für die Bewältigung zukünftiger Krisen.

Dies braucht mehr als nur Evaluationsberichte und wissenschaftliche Studien. Es braucht Diskussionen und öffentliche Veranstaltungen. Denn nur mit dem Vertrauen der Bevölkerung können die Behörden die Krisen gut bewältigen.

In einer Welt, wo Lügen, Hass und Machtansprüche zu immer mehr Gewalt und Kriegen führen, ist es schwierig, sich nicht mit diesen neuen menschengemachten Krisen auseinanderzusetzen.

Ukraine: Leben in permanenter Angst

Deshalb beschreibe ich im zweiten Teil des Buches mein Engagement in der Ukraine. Menschen in Kriegen erfahren unglaubliches Leid und leben in permanenter Angst.

Jede noch so kleine Geste, die ihnen zeigt, dass man sie nicht vergisst und alleine lässt, hilft und schürt Hoffnung. Deshalb bewundere ich den unermüdlichen Einsatz von kleinen Hilfsorganisationen, wie dem Verein Human Front Aid (humanfrontaid.org), in welchem der Berner Musiker Bänz Margot unermüdlich Geld für Vertriebene in Odessa sammelt.

Tiere irren umher

Beeindruckend finde ich auch den Einsatz von Heinz Lienhard, der über die Ingeborg Brudermann Stiftung (ukraine-tiere-im-krieg.ch) Tierheime in der Ukraine unterstützt. Denn unzählige Haustiere gehen an der Front verloren – und irren dann hilf- und herrenlos umher.

Hunderte konnten dank der Hilfe aus der Schweiz in Tierheimen untergebracht werden. Eine besondere Beziehung habe ich zur Stiftung «there for you», welche unkompliziert hilft, Projekte zu realisieren. Mit ihrer Unterstützung bringt Andreas Isoz seit Kriegsbeginn Hilfsgüter in die Ukraine.

Menschen stehen für Aktionen

Natürlich sind solche kleinen Hilfsorganisationen und Projekte nur ein Tropfen auf den heissen Stein, angesichts der enormen humanitären Bedürfnisse, die dieser Krieg verursacht.

Aber: Im Gegensatz zu grossen Hilfswerken, stehen hier Menschen für Aktionen ein, die genau wissen, wohin die Hilfe geht. Und die sich das Vertrauen der Spender selbst erarbeitet haben.

Ich werde bei «there for you» ein kleines Projekt starten. Ich hoffe natürlich schon jetzt, dass ich genügend Spenden sammeln kann, um der kleinen Gemeinde Druschba im Nordosten der Provinz Sumy einen Kleinbus zu überbringen.

Die verbleibenden Einwohner (vor allem ältere Personen) sind zunehmend isoliert, denn der Eisenbahnverkehr ist komplett eingestellt. Sie können sich private Transporte nicht mehr leisten.

Die Gemeinde organisiert nun pro Woche einen Sammeltransport in die nächste Stadt, um Arztbesuche, den Gang zum Geldautomaten und weiteres zu ermöglichen. Um diesen Service aufrechtzuerhalten, benötigt sie einen eigenen Kleinbus.

Zum Autor: Daniel Koch war zwischen 2008 und 2020 Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten beim Bundesamt für Gesundheit (BAG). Er ist der Öffentlichkeit als «Mister Corona» bekannt und schreibt regelmässig Kolumnen auf Nau.ch. Koch lebt im Kanton Bern. Im Juni erscheint sein Buch «Im Auge der Krisen».