Zoff ums «Verbrenner-Verbot» ist immer noch nicht ganz vom Tisch

Die EU streitet sich nach wie vor über das «Verbrenner-Verbot. Allerdings stimmen die Umweltminister nun für den Auslauf von Neuzulassungen herkömmlicher Autos.

Das Wichtigste in Kürze

- Der Streit um das «Verbrenner-Verbot» der EU ist noch nicht ganz beigelegt.

- Die Umweltminister stimmten zwar einem Auslauf von Neuzulassungen herkömmlicher Autos zu.

- Eine Analyse könnte aber zu einer offenen Hintertür für Verbrenner führen.

Ist das jetzt das «faktische Ende» des Verbrenner-Autos oder nicht? Es wurde mal wieder sehr spät, bis die Umweltminister der EU ihren Kompromiss für einen klimaneutralen Autoverkehr ab 2035 vorlegten. Doch ein zentraler Punkt war auch in der Nacht zum Mittwoch offen.

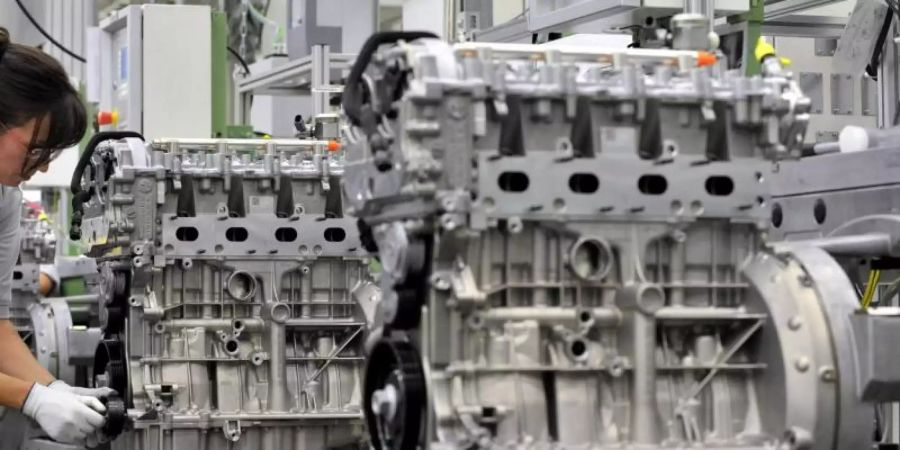

Die Minister stimmten zwar dem Auslauf von Neuzulassungen herkömmlich betriebener Benzin-, Diesel- und Gasautos ab Mitte des nächsten Jahrzehnts zu. Die Brüsseler EU-Kommission soll aber nun analysieren, ob mit künstlichem Ökosprit betriebene Motoren trotzdem auf der Strasse bleiben dürfen.

Damit könnte eine Hintertür für die Verbrenner offen bleiben. Der Position der Mitgliedstaaten muss noch das EU-Parlament zustimmen.

Meinungen gehen auseinander

Wie so oft sehen die Politiker bereits einen Erfolg ihrer jeweiligen Position. Wirtschafts- und Umweltverbände hingegen äussern deftige Kritik oder fordern weitere Änderungen ein. Für Konsumenten und Unternehmen indes bringt der ungeklärte Umgang mit den sogenannten E-Fuels anhaltende Unsicherheit. Die Meinungen darüber, was mit erneuerbaren Energien hergestellte Synthetik-Kraftstoffe in Sachen CO2-Nettoreduktion brächten, gehen immer noch auseinander.

Bundeswirtschafts- und -klimaschutzminister Robert Habeck gab sich zufrieden. Zusammen mit den ebenfalls beratenen Vorschlägen für eine Reform des Emissionshandels und Milliardenentlastungen in der Energiewende stehe «das grösste Klimaschutzpaket, das seit 15 Jahren in Europa geschmiedet wurde».

Kritiker halten einen Einschluss von E-Fuels in die Klimaschutzregeln für eine Verwässerung und einen nur halbherzigen Abschied von der Verbrenner-Ära. Das Verwirrende: Zwar stützte die Ministerrunde das Ziel, von 2035 an nur noch Null-Emissions-Fahrzeuge neu verkaufen zu lassen. Im geltenden System der EU-Flottengrenzwerte müssen Autobauer bestimmte Höchstschwellen für den CO2-Ausstoss ihrer Modellfamilien je gefahrenen Kilometer einhalten.

«Nullemission» mit Ökosprit

Allerdings geht es in der Debatte um E-Fuels nicht nur um zulässige Emissionen am Auspuff, sondern um eine bilanzielle Gesamtsicht. Obwohl moderne Motoren sauberer sind, ist eine isoliert betrachtete «Nullemission» mit Ökosprit im Tank unmöglich.

Auch da wird CO2 frei. Aber es soll über den ganzen Nutzungszyklus nicht mehr sein, als vorher aus Bio- und Atmosphäre gebunden wurde. Der Nettoeffekt zählt.

Bis 2026 hat die Kommission Zeit. Offen ist aber, was sie vorschlägt - und ob das für Wagen für den Individualverkehr gelten würde. Ihr Vizechef Frans Timmermans zeigte sich skeptisch: «Bisher scheinen E-Fuels keine realistische Lösung, da sie viel zu teuer sind.»

Die Hersteller hätten nun eine Chance, vom Gegenteil zu überzeugen. «Die Kommission wird das dann bewerten und eine Schlussfolgerung ziehen.»

Befürworter argumentieren, der Synthetiksprit biete die Chance, schon parallel zum Hochlauf von Batterieautos klassische Verbrenner weniger klimaschädlich zu machen. «Würde man fossilen Kraftstoffen dauerhaft fünf Prozent beimischen, hätte dies den gleichen Klimaeffekt, als wären alle Neuwagen in einem Zulassungsjahrgang emissionsfrei.» Dies teilte das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln mit.

«Power to Fuel»-Verfahren gewinnen den Ökosprit nicht aus chemischer Veredelung von Rohöl, das bei der Verbrennung den Kohlenstoffgehalt der Atmosphäre kurzfristig erhöht. Quasi umgekehrt bauen sie Kohlenwasserstoff etwa aus Wasserstoff (H2) und CO2 zusammen. Dafür braucht man jedoch H2 in Reinform, wozu Wasser energieintensiv gespalten werden muss. Wenn dabei Ökostrom ohne ergänzende CO2-Last zum Einsatz kommt, kann der Kunstsprit geeignete Motoren klimaneutral antreiben.

Mehrheit für Komplett-Aus der Verbrenner

Jedoch, so führen Skeptiker an, komme die Effizienz der E-Fuels nicht an Pkw-Batterieantriebe heran. Über alle Energieumwandlungsstufen sei ihr Wirkungsgrad nicht mit dem der Akkus vergleichbar. Aus ähnlichen sowie aus Kostengründen sollten auch Brennstoffzellen nach Ansicht vieler Ingenieure eher in Lkw, Bussen und Schiffen eingesetzt werden.

Ökonomen verweisen zudem auf Jobeffekte, wenn optimierte Motortechnik eine Weile weiterleben könnte. «In den östlichen EU-Staaten mit ihren älteren Flotten wird der Verbrenner länger Standard bleiben», glaubt das IW. Unionsweit kommt ein Fünftel des CO2 aus dem Strassenverkehr.

Die finale Einigung muss mit dem EU-Parlament ausgehandelt werden, es ist mehrheitlich für ein Komplett-Aus der Verbrenner. Die FDP mit Finanzminister Christian Lindner und Verkehrsminister Volker Wissing pochte darauf, dass mit E-Fuels betankte Neuwagen im Nachhinein doch nicht auf die Verbotsliste kommen – zum Ärger der Umwelt-Community.