Staatsanwaltschaft fordert drei Jahre Haft für «Querdenken»-Gründer

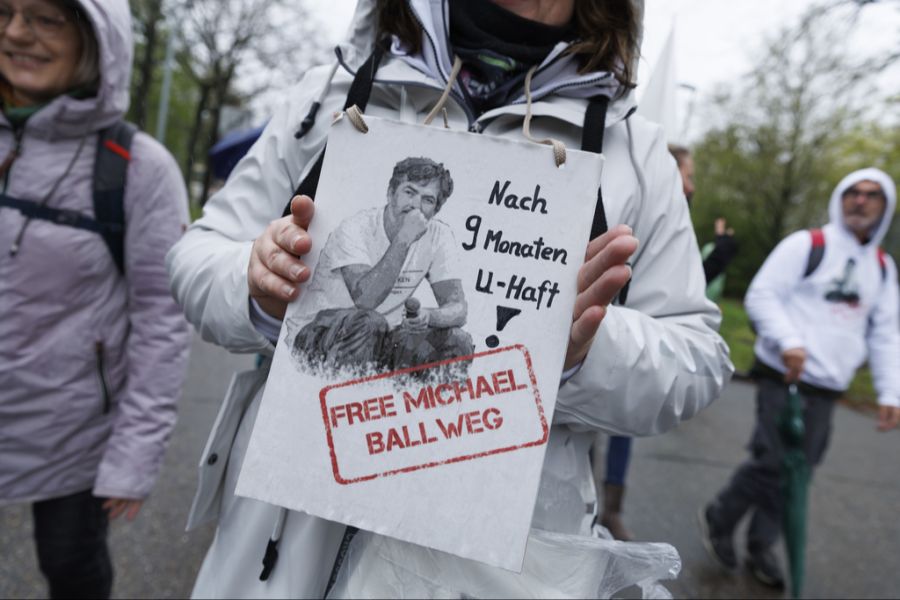

Im monatelangen Betrugsprozess gegen «Querdenken»-Gründer Michael Ballweg fordert die Staatsanwaltschaft drei Jahre Haft. Ballwegs Anwälte sehen das anders.

Der «Querdenken»-Gründer Michael Ballweg steht seit Monaten wegen versuchten Betrugs und mehreren Steuerdelikten vor Gericht. Die Ankläger werfen Ballweg vor, durch öffentliche Aufrufe mehr als eine halbe Million Euro von Unterstützern eingesammelt zu haben.

Die Spenden soll er jedoch für private Zwecke verwendet haben, wie die «Tagesschau» berichtet. Insgesamt fordert die Staatsanwaltschaft drei Jahre Haft und die Einziehung von mehr als einer halben Million Euro.

Forderung nach Freispruch oder drei Jahre Haft

Laut Staatsanwaltschaft inszeniere sich Ballweg selbst als Opfer. Dabei würde es sich aber um einen gewöhnlichen Betrugsfall handeln, berichtet die «Rheinische Post».

Die Ermittler werfen ihm vor, die Spender über die Verwendung von Geldern getäuscht zu haben, so die «Süddeutsche Zeitung». Die Verteidigung fordert Freispruch und eine Entschädigung für die im Jahr 2023 verbrachte Untersuchungshaft.

Fronten verhärtet vor Urteil

Aus Sicht von Ballwegs Anwälten basieren die Vorwürfe auf Spekulationen. Rechtsanwalt Reinhard Löffler sagte im Plädoyer gemäss «Staatsanzeiger»: «Grimms Märchen sind gegenüber dem, was sie vorgetragen haben, eine Enzyklopädie des Fachwissens.»

Das Landgericht Stuttgart hatte zwischenzeitlich eine Einstellung des Verfahrens wegen Geringfügigkeit erwogen.

Emotionales Finale im Gerichtssaal

Die Staatsanwaltschaft bestand jedoch auf einer Verurteilung und betonte die Schwere der Tat. Das Urteil wird nun Ende Juli erwartet.

Bereits im Vorfeld des Urteils war der Prozess von Diskussionen über Fluchtgefahr und politische Motive geprägt. Der Ton zwischen Anklage und Verteidigung gilt als ausgesprochen scharf.

Die Bewegung «Querdenken»

Die Bewegung «Querdenken» entstand in Stuttgart während der Corona-Pandemie. Die Bewegung fand in ganz Deutschland rasch Anhänger.

Ihre Demonstrationen richteten sich gegen staatliche Massnahmen, die das Virus eindämmen sollten. Dabei griffen Teilnehmende jedoch auch Polizisten und Medienvertreter an, schreibt die «Süddeutsche Zeitung».