BärnerBär im Labor: Deshalb ist das Aare-Wasser so sauber!

Sauberes Wasser ist kein Zufall. Hinter der glitzernd-klaren Oberfläche der Aare stecken durchdachte Massnahmen.

Was für eine herrliche Abkühlung uns ein Schwumm in der Aare doch während der letzten heissen Tage bot! Das Bad in unserem Fluss hat denn auch eine lange Tradition.

Schon im 14. und 15. Jahrhundert berichten Chroniken von Badeunfällen, Bootsunglücken oder Verschmutzungen nach Überschwemmungen.

1468 mahnte der Berner Rat die Thuner, keine Tierkadaver mehr in die Aare zu werfen.

Ab dem 18. Jahrhundert soll der Abschnitt zwischen der Elfenau und der Engehalbinsel an Sommertagen einer riesigen Badeanstalt geglichen haben. Mitte des 20. Jahrhunderts erreichte die Aare dann aber einen kritischen Zustand.

Meine Eltern erinnern sich, wie sie in den frühen 1960er-Jahren nach dem Schwimmen manchmal an Durchfall litten. Bis dahin leiteten Haushalte, Gewerbe und Industrie Abwässer ungereinigt in Flüsse und Seen.

Schaumberge, WC-Papierreste, Algenteppiche und tote Fische waren sicht- und riechbare Folgen. Erst der Bau von Kläranlagen brachte ab 1967 im Kanton Bern die dringend notwendige Verbesserung der Wasserqualität.

1971 wurde die Reinigung von Abwasser schliesslich schweizweit gesetzlich vorgeschrieben und heute ist fast die gesamte Bevölkerung an Kläranlagen angeschlossen.

Es ist somit ein grosses Privileg, dass wir heute in der Schweiz auch in den Stadtzentren in sauberem Wasser baden können.

Kontrolle der Wasserqualität

Die Qualität des Wassers wird denn auch regelmässig überprüft. Jeden ersten Dienstag im Monat werden an diversen Standorten im Kanton Bern aus 24 Gewässern Proben entnommen und anschliessend im Labor mit teils hochspezialisierten Messgeräten analysiert.

Info

Gewässer- und Bodenschutzlabor

Das Gewässer- und Bodenschutzlabor des Kantons Bern (GBL) überwacht die Berner Gewässer. Es erfasst mit modernen Analyse-Methoden den Zustand und die Entwicklung der Gewässerqualität und beurteilt menschliche Einflüsse. Als kantonale Fachstelle für Gewässerchemie, Gewässerökologie und Umweltanalytik berät und informiert das GBL zudem andere Institutionen sowie die Öffentlichkeit und analysiert im Auftrag Umweltproben.

Wir begleiten Reto Schaffner zum Stägmatt-Steg, von welchem aus er einen Kessel mit Aarewasser füllt und dieses anschliessend in diverse Behälter verteilt.

Grundsätzlich sei die Aare sehr Sauber, sagt der Labortechniker. «Aber Rückstände von Medikamenten, Pflanzenschutzmitteln, Chemikalien oder Hormonen machen den Tieren und Pflanzen in unseren Gewässern zu schaffen», erklärt er. «Denn noch können nur einzelne Kläranlagen diese sogenannten Mikroverunreinigungen herausfiltern.»

In einem nationalen Programm würden deshalb nun rund 100 Anlagen der Schweiz bis 2040 nachgerüstet.

Untersuchungen im Labor

Inzwischen hat Reto Schaffner alle Proben beisammen und so geht’s Richtung Wankdorf, ins Gewässer- und Bodenschutzlabor.

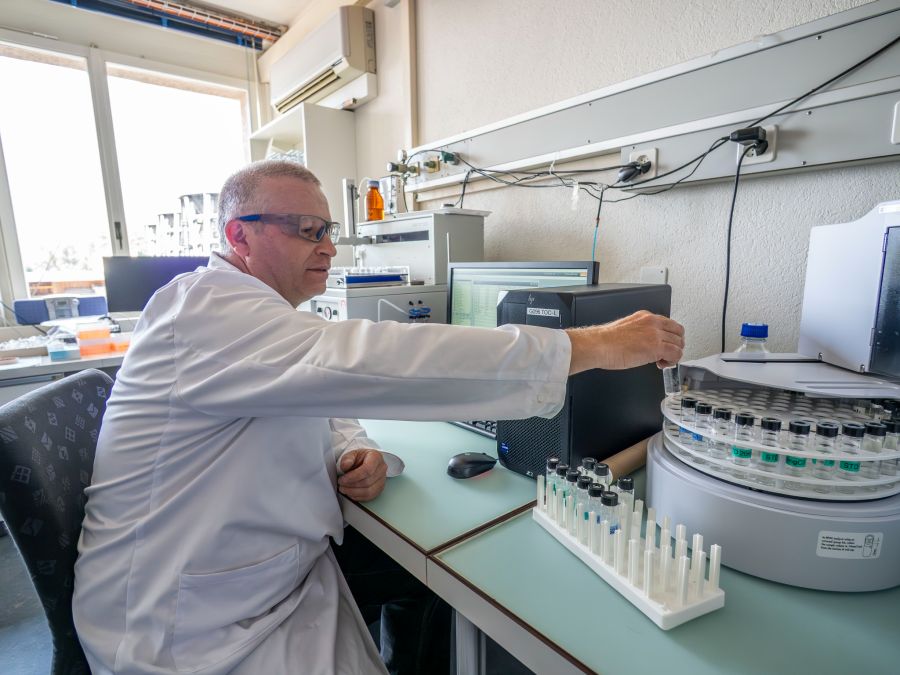

Dort dürfen wir – mit Schutzbrille ausgestattet – die diversen Labore betreten.

Im ersten davon wird der Allgemeinzustand des Wassers untersucht, erklärt Fachbereichsleiter Rico Ryser. «Die weiterhin rückläufige Nährstoffbelastung der Aare ist ein guter Indikator für die Erfolge des Gewässerschutzes in der Schweiz», bilanziert er.

Die Ergebnisse der monatlichen Stichproben seien erfreulich und zeigten eine sehr gute Wasserqualität an.

So seien die gesetzlichen Anforderungen für diese Parameter an allen Stellen in der Aare eingehalten. «In den letzten 60 Jahren ist die Aare allerdings insgesamt um zwei Grad wärmer geworden und noch immer an vielen Stellen verbaut.»

Mikroverunreinigungen

In einem weiteren Labor befinden sich hochpräzise Messgeräte für den Nanobereich. Sie sind sozusagen das «Mikroskop» des Gewässerschutzes.

Nur so lassen sich unter anderem PFAS, sogenannte Ewigkeitschemikalien, aber auch Pestizide, Medikamentenrückstände und weitere Chemikalien im Nanogramm-pro-Liter-Bereich erfassen.

«Man muss sich das so vorstellen: Wenn man 10 Würfelzucker in den Bielersee werfen würde, könnten wir den Zuckergehalt im Wasser mit diesem Gerät noch nachweisen.»

Denn auch in diesen extrem niedrigen Mengen könnten Verunreinigungen langfristig toxisch wirken, hormonelle Systeme stören oder die Fortpflanzung von Tieren und Menschen beeinträchtigen. «Frühwarnungen sind nur möglich, wenn kleinste Mengen messbar sind, um Quellen gezielt zu identifizieren und Massnahmen einzuleiten», betont Rico Ryser.

Invasive Quaggamuschel

Sorgen bereiten den Fachleuten aber auch der Artenrückgang und invasive Arten wie die Quaggamuschel. Sie verdrängt die einheimische Fauna und verändert das Ökosystem nachhaltig.

«Denn wenn diese Muschel einmal da ist, wird man sie nicht wieder los», erklärt Umweltnaturwissenschaftlerin und Abteilungsleiterin Irene Wittmer. «Im Bielersee ist sie bereits flächendeckend verbreitet, weiter flussabwärts ebenfalls, nur oberhalb lässt sich ihre Ausbreitung noch verhindern.

Dafür müssen inzwischen Boote und andere Wassersportgeräte gründlich gereinigt und zertifiziert werden, bevor sie von einem zum andern Gewässer überführt werden.»

Ursprünglich aus dem Schwarzen Meer stammend, überlebte die Quaggamuschel in Handelsschiffen den Weg nach Nordamerika, Europa und nun in die Schweiz. «

Da ihr bei uns natürliche Feinde weitgehend fehlen und sie sehr anpassungsfähig ist, breitet sie sich ungehindert aus und kann damit einheimischen Arten die Nahrung entziehen», führt die Umweltwissenschaftlerin weiter aus.

«Ist eine invasive Art erst in einem Gewässer vorhanden, kann sie nicht mehr bekämpft werden. Denn in einem See ist es nicht möglich, Organismen flächendeckend zu entfernen.»

Langzeitmonitoring

Seit 1966 wird die Aare monatlich auf chemische Parameter untersucht. Biologische Untersuchungen werden ebenfalls schon seit 1991 durchgeführt und seit 2002 führen die Kantone Bern, Solothurn und Aargau alle zehn Jahre koordinierte biologische Untersuchungen zwischen Bielersee und Aaremündung durch.

Ziel ist es, langfristige Veränderungen bei Wasserorganismen über die gesamte Fliessstrecke, von der Quelle bis zur Mündung zu dokumentieren.

Kurzfristige Verunreinigungen

Dennoch gibt es ab und an kurzfristige Veränderungen in der Wasserqualität der Aare. Sichtbar werden diese jeweils nach starken Gewittern oder Regenperioden. Denn bei starkem Regen wird das System der Kläranlagen temporär überlastet und führt dazu, dass Abwasser ungeklärt in die Gewässer fliesst.

Das Baden im braunen Wasser empfiehlt sich daher nicht, weil Bakterien, Viren und andere Stoffe im Flusswasser sind. «Nach einem heftigen Gewitter ist es empfehlenswert, einen Tag zu warten, bis das Wasser wieder klar ist», rät Rico Ryser. «Dabei kann man sich durchaus auf sein Auge und das Bauchgefühl verlassen.» Denn, wenn die Aare Sauber aussehe, sei sie auch zum Baden Sauber genug.

Als wir das Labor verlassen, neigt sich draussen ein weiterer heisser Sommertag dem Ende zu. Jetzt freuen wir uns erst recht auf einen Sprung in die saubere Aare!