Von Freud zu IFS & EMDR: So sieht Traumatherapie heute aus

Von freudscher Analyse bis AI: Traumatherapie hat sich radikal gewandelt. Neue Methoden, Neuroplastizität und KI eröffnen heute vielfältige Wege der Heilung.

Das Wichtigste in Kürze

- Noch nie war das öffentliche Interesse an Trauma so gross wie heute.

- Das Masters Event Transform Trauma in Oxford war restlos ausgebucht.

- Moderne Verfahren wie EMDR, IFS oder EFT bereichern heute die klassische Therapie.

Als Sigmund Freud Ende des 19. Jahrhunderts begann, über die Couch und das freie Sprechen Zugang zu seelischen Verletzungen zu suchen, ahnte er wohl nicht, welche Entwicklung die Traumatherapie einmal nehmen würde.

Traumata galten damals als verdrängte Erinnerungen, die sich über Worte ins Bewusstsein zurückholen liessen. Sprache war das Werkzeug, Analyse die Methode. Mehr als ein Jahrhundert später, im Jahr 2025, wirkt diese Vorstellung beinahe naiv.

Und doch war sie der Grundstein für eine Reise, die heute in der Universität von Oxford mit der «Transform Trauma 2025» Konferenz ein beeindruckendes Kapitel erreicht.

Das Thema Trauma ist kein Tabu mehr

Wer noch vor ein paar Jahren beim Kaffeekränzchen beiläufig erwähnte, man komme gerade vom Therapeuten, erntete Blicke, als hätte man in Zürich Kilchberg Schoggi aus Schweden gekauft. Heute dagegen gehört es fast zum guten Ton – nicht nur in den USA –, offen über Therapie, Trauma und alles drumherum zu sprechen.

Alkohol, Drogen, Essstörungen: Themen, die früher unter dicke Teppiche gekehrt wurden, landen inzwischen in Podcasts, Talkshows und auf Social Media, wo sie endlich ihre Stigmata verlieren. Dass Trauma längst im gesellschaftlichen Mainstream angekommen ist, zeigt sich nicht nur in den überfüllten Sälen von Oxford.

Der Begriff Trigger ist längst Teil der Alltagssprache, manchmal überreizt gebraucht, oft missverstanden – doch im Kern zurecht. Denn die Auseinandersetzung mit seelischen Wunden ist kein Nischenthema mehr. Immer mehr Menschen wollen verstehen, wieso sie leiden, was Traumata mit uns machen und wie Heilung aussehen kann.

Die Zahlen sprechen für sich

Laut dem US National Institute of Mental Health litten allein im vergangenen Jahr rund 3,6 Prozent der Erwachsenen in den USA an einer Posttraumatischen Belastungsstörung.

In der Schweiz zeigen Studien ähnliche Befunde: Forschende der Universität Zürich berichteten bereits, dass rund 1,5 Prozent der Bevölkerung klassische Symptome einer PTBS aufweisen und etwa 0,5 Prozent eine komplexe PTBS entwickeln.

Eine neuere Untersuchung auf Basis der ICD-11-Kriterien kam sogar auf deutlich höhere Werte: 5,1 Prozent erfüllten die Kriterien einer klassischen PTBS, weitere 7,3 Prozent die einer komplexen PTBS. Diese Daten machen deutlich, wie weitreichend und komplex das Phänomen ist und warum es heute so viel Aufmerksamkeit erhält.

Ein Wochenende im Zeichen der Heilung

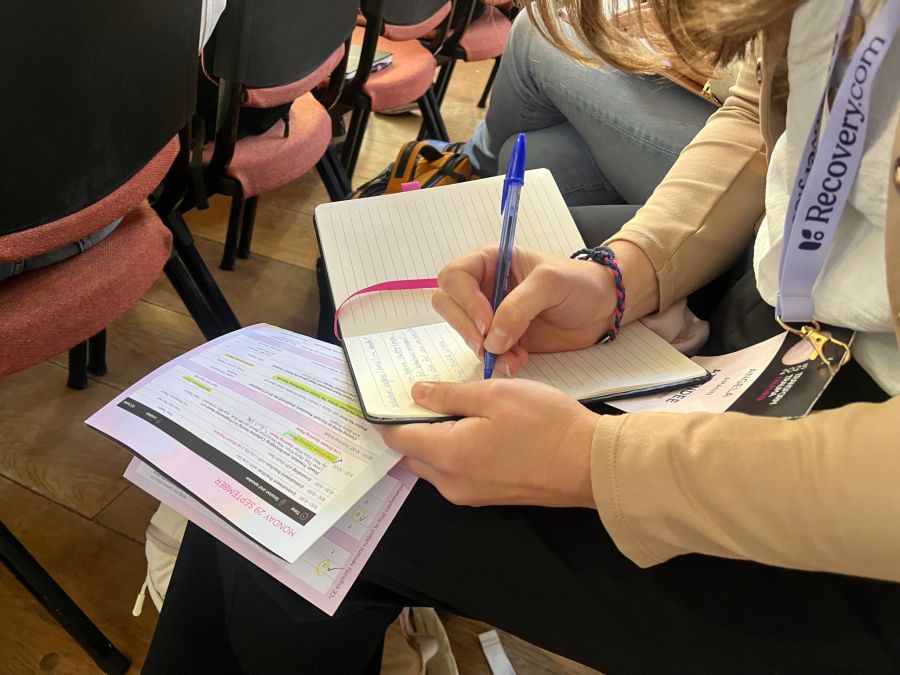

Die alte Universitätsstadt Oxford wird für ein Wochenende zum Zentrum der internationalen Traumaforschung. Schon vor den historischen Türen des Sheldonian Theatre bilden sich an diesem sonnigen Septembermorgen lange Schlangen.

Wer hineinwill, braucht Geduld, die Säle sind bis auf den letzten Platz gefüllt. Im Foyer stehen Menschen dicht gedrängt, viele mit Notizblöcken, andere mit Kaffeebechern, alle gespannt auf den nächsten Vortrag.

Mittags sitze ich in einem der vielen Studentencafés neben zwei jungen Therapeutinnen aus Berlin. Beide sind extra für die Konferenz angereist. Betteke arbeitet mit Kindern und Jugendlichen, Elodie als kognitive Verhaltenstherapeutin mit Erwachsenen.

«Esther Perel heute Morgen war ein Highlight», sagen beide begeistert. Fortbildung, Austausch, neue Impulse – dafür haben sie die Reise aus Deutschland in die renommierte Universitätsstadt gemacht.

Die Koryphäen auf der Bühne

Auf der Bühne versammeln sich die Namen, die seit Jahren die Diskussion prägen. Bessel van der Kolk, dessen Buch The Body Keeps the Score längst zum Standardwerk geworden ist, prägte in den 1970er-Jahren den Begriff Posttraumatische Belastungsstörung (PTSD, auf Deutsch PTBS). In Oxford schildert er, wie Methoden wie EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Patientinnen mit schweren Missbrauchserfahrungen innerhalb weniger Sitzungen eine Integration ermöglichten, die früher Jahre gebraucht hätte.

Richard Schwartz stellt sein Modell der Internal Family Systems (IFS) vor, das davon ausgeht, dass wir alle aus verschiedenen inneren Anteilen bestehen – verletzte Kinder, strenge Manager und sogenannte Firefighter. Heilung beginnt, wenn diese Anteile nicht länger verdrängt, sondern verstanden werden.

Gemeinsam mit der US-Therapeutin Deran Young zeigt er das live auf der Bühne. Als Young von alter Verantwortung aus ihrer Kindheit erzählt, werden ihre Schultern weich, der Druck fällt ab. Am Ende rollen Tränen. Auch im Publikum.

Ein Werkzeugkasten statt Einzellösungen

Die Vielfalt der vorgestellten Methoden ist überwältigend. In einen Saal geht es mit Poppy Delbridge um Tapping und dann um EFT (Emotional Freedom Techniques), im nächsten um somatische Übungen, im dritten um Neurofeedback. Dan Siegel erinnert daran, dass Bindungserfahrungen buchstäblich neuronale Netzwerke formen und dass sichere Beziehungen die Grundlage jeder Heilung sind.

Die Botschaft, die alle eint, lautet: No solution fits all. Nicht jede Methode wirkt für jede Person. Aber jede Methode kann für jemanden die entscheidende sein.

Von der Couch ins Labor

Ein Blick zurück zeigt, wie radikal dieser Wandel ist. Nach Freud und der Psychoanalyse dominierten lange die tiefenpsychologischen Schulen. Carl Jung öffnete den Raum für Symbole, Archetypen und kollektive Bilder.

Später kam die kognitive Verhaltenstherapie, die versuchte, schädliche Denkmuster zu erkennen und durch neue Verhaltensweisen zu ersetzen. All das hat seine Berechtigung, doch viele Überlebende von Trauma erlebten diese Methoden als begrenzt. Reden allein genügte oft nicht, wenn der Körper weiter in Alarmbereitschaft blieb.

Heute ist klar: Traumatherapie ist mehrdimensional. Sie arbeitet mit Gedanken und Gefühlen, aber auch mit Körper und Nervensystem. Sie verbindet Gespräch mit Bewegung, Reflexion mit Übung. Und sie akzeptiert, dass Heilung individuell verläuft.

Die Zukunft: Gehirn, Plastizität und digitale Helfer

Neben den klassischen und körperorientierten Methoden spielt heute auch die Neurowissenschaft eine immer grössere Rolle. Die britische Neurowissenschaftlerin Tara Swart betont, wie entscheidend Neuroplastizität für Heilung ist, also die Fähigkeit des Gehirns, sich bis ins hohe Alter durch Erfahrungen, Übungen und neue Denkweisen strukturell zu verändern. Moderne Bildgebung zeigt inzwischen, wie sich neuronale Netzwerke nach erfolgreicher Traumatherapie tatsächlich neu organisieren können. Es ist also offiziell:

Menschen können sich verändern!

Swart stellte die neuesten Erkenntnisse der Neurobiologie und Neuroplastizität vor und griff die Serotonin-Hypothese auf: Trauma hinterlässt Spuren im Neurotransmitter-System und beeinflusst so Stimmung, Resilienz und die Fähigkeit des Gehirns, sich zu verändern.

Diese neuesten Entwicklungen öffnen die Tür zu völlig neuen Ansätzen: neurobiologische Messungen, die den Therapieverlauf begleiten, oder computergestützte Programme, die Patientinnen und Patienten gezielt trainieren, Stressreaktionen zu regulieren.

Sogar KI-gestützte Interventionen werden erprobt: Chatbots und virtuelle Therapieszenarien, die Menschen niederschwellig Zugang zu Übungen verschaffen und in Kombination mit klassischer Therapie eingesetzt werden.

Noch ist das Zukunftsmusik, doch es zeigt: Traumatherapie ist längst nicht mehr auf eine Schule oder ein Verfahren beschränkt. Sie bewegt sich zwischen Tradition und Hightech, von Freuds Couch bis zu Neuro-Feedback-Systemen, die in Echtzeit die Aktivität des Gehirns sichtbar machen.

Stehen wir heute am Wendepunkt?

Vielleicht ist genau das die grösste Veränderung: Der Gedanke, dass es nicht den einen Weg gibt, sondern viele. Dass Heilung kein Wettbewerb der Methoden ist, sondern eine Einladung, den eigenen Zugang zu finden. Und dass die Wissenschaft, die einst mit der Couch begann, heute Körper, Geist und Seele gleichermassen ernst nimmt.

Die Konferenz in Oxford ist dafür ein sichtbares Zeichen. Sie steht für eine neue Selbstverständlichkeit: Trauma ist kein Tabu mehr, kein Randthema, kein individuelles Versagen. Es ist behandelbar.

Vielleicht nicht mehr mit einem einzigen Rezept wie einst in Freuds Analyse, sondern mit einem prall gefüllten Werkzeugkasten moderner Traumatherapie, den die besten Köpfe der Psychotherapie stetig erweitern.

Über die Autorin

Judith Heede ist eine deutsche Journalistin und Autorin mit den Schwerpunkten Mental Health, psychische Gesundheit und Reisen. Sie publiziert in verschiedenen internationalen Medien und berichtet über aktuelle Entwicklungen in Psychiatrie, Psychotherapie und Neurowissenschaft. Ihre Arbeit untersucht zudem, wie Reisen und kulturelle Erfahrungen Heilungsprozesse fördern können.