Wealthy-But-Sad Shaming: Wenn Reichtum krank macht

Das gesellschaftliche Stigma psychischer Erkrankung bei Vermögenden wird oft als Undankbarkeit gesehen und erklärt, warum diskrete Luxus-Rehabs boomen.

Das Wichtigste in Kürze

- Luxus heilt nicht automatisch. Auch Superreiche kämpfen mit Sucht, Trauma und Depression.

- Luxus-Rehab-Kliniken zeigen: Menschliches Leiden kennt keinen Kontostand.

- Geld schützt nicht vor innerem Zerfall – die Probleme bleiben universell.

Ein Mann sitzt in einem lichtdurchfluteten Zimmer in einer Luxuriösen Villa auf Mallorca. Von aussen betrachtet wirkt – nennen wir ihn Tom – unantastbar: erfolgreicher Unternehmer, Millionen auf dem Konto, eine schöne Familie und reiche Freunde. Kurzum er hat alles, was Sicherheit verspricht.

Doch innerlich ist er erschöpft. Er schläft kaum, greift zur Selbstmedikation, spürt die Entfremdung von seiner Familie. In den Augen vieler würde er kein Mitleid verdienen, schliesslich hat er doch «alles».

Und doch: Genau dieser Widerspruch ist Toms grösstes Gefängnis. Er lebt in einer Welt, in der er für seine Not nicht gesehen werden darf. Für ihn und viele andere ist der Schritt hinter die diskreten Türen einer Luxus-Rehaklinik weniger ein Ausdruck von Privileg, sondern von Verzweiflung.

Doch Toms Geschichte ist kein Einzelfall, sondern Teil eines globalen Trends. Der Bedarf an psychologischer Hilfe wächst rasant, nicht nur unter Superreichen. Laut OECD stieg die Zahl psychischer Erkrankungen in den letzten zwanzig Jahren weltweit um 25 %. Entsprechend boomt der Markt – allein 2023 lag er laut McKinsey bei über 350 Milliarden Schweizer Franken.

Das Wealthy-But-Sad Syndrome

Gesellschaftlich hält sich hartnäckig die Vorstellung, dass Wohlstand automatisch Glück bedeutet. Wer depressiv ist, obwohl er «alles» hat, gilt schnell als schwach oder undankbar.

Das Magazin Psychology Today beschreibt dieses Paradox mit dem Begriff «Wealthy-But-Sad Syndrome»: eine Konstellation, in der Geld zwar äussere Sicherheit schafft, innere Leere jedoch bestehen bleibt.

Eine Analyse in Medium formulierte es so: «Die Gesellschaft betrachtet wohlhabende Menschen oft so, als hätten sie keine ‚wirklichen‘ Probleme. Dieses Stigma kann zu Gefühlen von Scham oder Verlegenheit führen, wenn sie mit Depressionen umgehen.»

«Reiche dürfen nicht leiden»

Die Folge ist ein doppeltes Stigma: psychische Erkrankung plus der Vorwurf vermeintlicher Undankbarkeit. Studien und Erfahrungsberichte zeigen, dass viele Vermögende zusätzlich unter Isolation leiden. Wenn jeder Kontakt vom Verdacht wirtschaftlicher Interessen überschattet ist, wächst das Gefühl, nie um seiner selbst willen gesehen zu werden.

Ein Fallbeispiel in Psychology Today schilderte etwa «Emily», eine Erbin, die trotz Luxusvillen und gesellschaftlicher Privilegien dauerhaft das Gefühl hatte, «lost» zu sein. Ohne Sinn, ohne Verbindung und zunehmend depressiv.

Von Betty Ford bis in die Schweiz: Der Trend der Luxus Rehabs

Die Idee, dass auch Prominente und Reiche psychisch erkranken dürfen, hat eine Geschichte. 1982 gründete die ehemalige First Lady Betty Ford in Kalifornien die gleichnamige Klinik. Ford selbst sprach öffentlich über ihre Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit in einer Zeit, in der Sucht unter Prominenten ein Tabuthema war.

Mit einem Schlag wurde Rehabilitation gesellschaftsfähig. Die Betty Ford Clinic verband medizinische Suchtbehandlung mit Prominenz und veränderte damit das Stigma.

Eine 1994 im Journal of Substance Abuse Treatment publizierte Untersuchung zeigte, dass ihre Rückfallquote signifikant niedriger lag als in staatlichen Programmen. Grund: Personalisierte Betreuung, klare Strukturen und engmaschige Nachsorge.

In Europa adaptierten später Kliniken wie die Kusnacht Practice oder Paracelsus Recovery das Modell. Es ist kein Zufall, dass gerade Zürich zu einem Epizentrum dieser Kliniken geworden ist. Die Stadt verkörpert wie kaum eine andere den globalen Leistungsdruck: ein Finanzplatz von Weltrang, ein Ort, an dem Vermögen und Erwartungshaltung Hand in Hand gehen.

Wo Erfolge gemessen und verglichen werden, ist auch der Absturz besonders hart und die Bereitschaft, für diskrete Hilfe zu zahlen, entsprechend hoch. Abdullah Boulad, CEO von The Balance, der selbst viele Jahre in Zürich lebte und dort arbeitete, beschreibt es so: «Das extrem leistungsorientierte Umfeld schafft sowohl die Probleme als auch die Möglichkeiten für deren Behandlung. Der Druck, immer zu funktionieren, führt zwangsläufig zu einem Markt für jene, die daran zerbrechen.»

Der Ansatz: One-to-One-Behandlung. Ein Patient, ein ganzes Team. Keine Gruppensitzungen, keine Anonymität im Massenbetrieb. Stattdessen 360-Grad-Betreuung – Psychiater, Traumatherapeuten, Ernährungsmediziner, Yogalehrer. Eine Antwort auf die besonderen Bedürfnisse von Menschen, die im Rampenlicht stehen oder von ihren Strukturen umgeben sind.

Wenn der Heiler zum Patienten wird

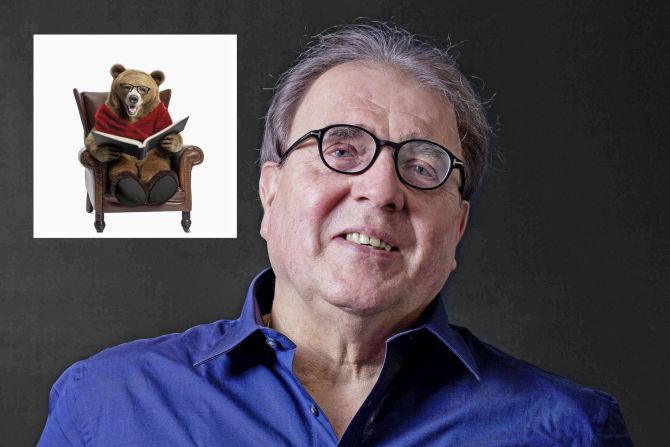

Für diesen Wandel steht zum Beispiel Jan Gerber, Gründer und CEO von Paracelsus Recovery in Zürich. Seine Klinik gilt als eine der exklusivsten Rehabkliniken der Welt. Hier werden Königsfamilien, Milliardäre und Politiker behandelt.

Gerber betont: «Schmerz ist Schmerz, unabhängig vom Kontostand oder Nachnamen. Er verdient nicht weniger und nicht mehr Mitgefühl. Jeder Mensch hat Anspruch auf Anteilnahme und Unterstützung, wenn er einsam leidet.»

Auch die psychische Gesundheit jener in einflussreichen Positionen habe weitreichende Folgen, für Familien, Unternehmen und letztlich für die Gesellschaft als Ganzes. Er weiss das nicht nur aus professioneller Erfahrung, sondern auch aus eigener Betroffenheit. Vor drei Jahren erlitt er selbst depressive Episoden.

Diese Erfahrung habe ihn «demütig» gemacht, sagt er, und zugleich seine Sichtweise verändert: «Vor meinen eigenen depressiven Episoden war meine Empathie echt, aber eher kognitiv. Ich verstand die Mechanik des Leidens, ich fühlte es nicht immer im Mark. Die Krankheit hat das verändert. Heute bin ich langsamer im Urteil, schneller im Dasein. Ich halte Stille besser aus, frage früher nach Einsamkeit und Scham, und später nach Leistung.»

Für ihn ist Empathie kein Nullsummenspiel: «Mitgefühl für einen CEO nimmt niemandem etwas weg. Die Daten sind eindeutig. In unserem Umfeld berichten sehr viele Familien mit grossem Vermögen von psychischen Problemen im engsten Kreis. Gleichzeitig steigen Belastungsspitzen in exponierten Rollen rund um heikle Deadlines, die Überforderungen begünstigen. Das ist kein ‚Luxusproblem‘, sondern menschliche Verwundbarkeit unter besonderen Rahmenbedingungen.»

Gefangen im goldenen Käfig

Besonders eindrücklich schildert Gerber auch den von ihm selbst erlebten «goldenen Käfig».

«Vor einem Vortrag in einem privaten Schloss sass ich allein in der Bibliothek und weinte. Auf der Bühne funktionierte ich, der Applaus war gross. Danach lag ich zwei Tage im Bett. Von aussen schien alles souverän, innen war nur Leere. Genau so fühlt sich dieser Käfig an: man erfüllt Erwartungen, während innen nichts mehr trägt.»

Mit Erfolg, so beschreibt er weiter, kämen Erwartungen von aussen: «Plötzlich wollen viele Menschen etwas von einem, und man weiss nicht mehr, wer wirklich am Menschen interessiert ist. Gleichzeitig wächst der Druck, immer mehr Rollen zu übernehmen – in Vereinen, Stiftungen, durch Vorträge. Rückzug fühlt sich dann schnell wie Versagen an.»

Für Gerber liegt die Paradoxie klar auf der Hand: «Der emotionale Grenznutzen vieler Ausgaben, ob Auto oder Luxusferien, ist längst flach geworden. Aber das bewusste Downshiften ist schwer, weil Gewohnheit und Umfeld dagegenarbeiten. Deshalb versuche ich Schritt für Schritt mein Leben zu vereinfachen; weniger Gewicht auf Luxus, mehr Natur, Freundschaften und echte Beziehungen.»

Dr. Sarah Boss: Von den Strassen Wiens in die Luxusklinik auf Mallorca

Während Gerber in Zürich arbeitet, ist Dr. Sarah Boss die klinische Direktorin in der Balance Rehab Clinic auf Mallorca. Ihre Karriere begann sie in Wien mit der Behandlung obdachloser Alkoholiker. Heute führt sie zusammen mit CEO Abdullah Boulad eines der exklusivsten Häuser Europas.

Der Kontrast könnte kaum grösser sein. Und doch, sagt Boss: «Ob jemand arm ist oder reich, Trauma, Angst und Sucht wurzeln im Nervensystem. Heilung erfordert Strukturen, Sicherheit und Beziehung.»

Am Kern bleibt das Muster gleich: Scham, Dissoziation und Vermeidungsstrategien. Nur die Masken unterscheiden sich. Bei Reichen zeigt es sich oft als Workaholism, Social-Media-Abhängigkeit oder Medikamentenmissbrauch.

Bei Armen als Alkohol- oder Spielsucht. Unterschiedliche Ausdrucksformen, gespeist aus derselben Quelle – unbewältigtem Trauma.

Arm und Reich: dieselben Wunden, andere Masken

Die Wissenschaft bestätigt diese Beobachtung. Eine Studie des King’s College London (2024) zeigte, dass Sucht- und Traumaerkrankungen unabhängig vom sozioökonomischen Status nahezu identische neuronale Veränderungen auslösen.

Überaktivierung der Amygdala, verringerte präfrontale Kontrolle, Dysregulation des Dopaminsystems. Ob Investmentbanker oder Sozialhilfeempfänger – das Gehirn reagiert gleich.

Der Unterschied liegt in der Ausdrucksform. Beide Dynamiken sind aber Fluchtbewegungen aus der gleichen Quelle gespeist: unbewältigtes Trauma.

Strukturen und Grenzen: ein therapeutisches Paradox

Für Boss ist ein Kernproblem bei wohlhabenden Klienten das Thema Grenzen. «Viele unserer Klienten leben in Umfeldern, in denen kaum jemand Nein sagt. Aus Angst, Geld oder Einfluss zu verlieren.»

Ihre Beobachtung: Gerade diese Menschen sehnen sich nach klarer Struktur. «Unsere Klienten wollen Orientierung. Sie spüren, dass sie im Alltag fehlt. Wir geben diese Struktur, aber immer in Verbindung mit Autonomie.»

Deshalb verzichtet The Balance auf Zwang oder rigide Verträge. Stattdessen wird auf therapeutische Allianzen gesetzt: Man arbeitet mit dem gesunden Anteil des Klienten, stärkt Selbstverantwortung, ohne Schutzsysteme zu brechen.

Boss bringt ein Beispiel: Eine Frau mit schwerer Essstörung, die in staatlichen Kliniken jahrelang mit Gewichtskontrollen und Zwang konfrontiert war. «Wir setzen nicht auf Regeln. Wir stärken den Teil, der gesund bleiben will. Nur so entsteht eine innere Motivation.»

Rückfallquoten und warum Individualisierung wirkt

Eine in Zusammenarbeit mit Yale entwickelte und von der Harvard Medical School ausgewertete Studie konnte zeigen, dass hochindividualisierte, multidisziplinäre Modelle im Vergleich zu klassischen Programmen deutlich bessere Ergebnisse erzielen: 75 Prozent der Tage blieben die Teilnehmenden abstinent, verglichen mit lediglich 61 bis 67 Prozent in Standard-Settings.

Laut dem US-amerikanischen National Institute on Drug Abuse (NIDA) liegen die Rückfallquoten in klassischen Programmen – etwa den verbreiteten 12-Schritte-Modellen – im ersten Jahr zwischen 40 und 60 %. Der Unterschied verdeutlicht, wie sehr massgeschneiderte Ansätze den Behandlungserfolg steigern können.

Boss bestätigt das: «Wir haben eigene Spezialisten nur für Rückfallprävention. Familienarbeit, Übergangsplanung, Nachsorge. Das ist nicht Luxus, sondern notwendig.»

Ihre Worte spiegeln wider, was Studien schon lange zeigen: Heilung endet nicht mit der Entlassung, sie beginnt dort erst.

Distanz als Katalysator

Ein weiterer Faktor ist die Distanz zum Alltag. Herausgelöst aus Rollen, Beziehungen und Erwartungen entsteht Raum für Selbstkonfrontation.

Boss erinnert sich an einen bekannten Schauspieler: «Er lebte unter permanenter Beobachtung. Jeder Schritt wurde kommentiert, jedes Foto verkauft. Er konnte weder in den Supermarkt noch mit der Famliie in die Eisdiele. Hier erlebte er zum ersten Mal seit Jahren Vertrauen. Das Gefühl, dass niemand etwas von ihm will, ausser ihm zu helfen, allein das war schon Heilung.»

Eine Studie von Creswell und Kollegen (Carnegie Mellon/University of Pittsburgh, 2016) stützt diesen Befund: Teilnehmer:innen, die an einem dreitägigen Achtsamkeits-Retreat teilnahmen, zeigten signifikant erhöhte funktionelle Konnektivität im medialen präfrontalen Cortex. Das ist jenes Hirnareal, das für Selbstwahrnehmung und emotionale Integration entscheidend ist.

Rock Bottom sieht bei Reichen anders aus

Ein weiterer Unterschied betrifft das Konzept des «Rock Bottom». Während Menschen ohne finanzielle Sicherheit oft erst nach massiven äusseren Verlusten in Therapie gelangen – Job, Wohnung, Beziehungen – erleben Reiche einen anderen Fall.

Boss erklärt: «Ihre äussere Welt schützt sie oft vor sichtbarem Absturz. Aber innerlich kollabieren sie trotzdem. Burnout, Leere, Isolation, das ist ihr Rock Bottom.»

Luxus oder Notwendigkeit?

Natürlich ist der Preis für eine stationäre Behandlugn in einer dieser Luxus-Kliniken hoch. Ein Monat in Zürich oder Mallorca kann leicht eine Viertelmillion Franken kosten. Kritiker sprechen von Eliten-Medizin.

Doch sowohl Gerber als auch Boss betonen: Es geht nicht um Luxus als Selbstzweck. «Unsere Arbeit ist nicht besser, weil sie luxuriös ist. Sie ist anders», sagt Boss. Manche Menschen könnten sich nur in absoluter Diskretion und Sicherheit öffnen.

Gerber ergänzt: «Alle profitieren davon, wenn Vermögende gesund sind – sie investieren, gründen, finanzieren Projekte. Dafür brauchen sie Stabilität.»

Gemeinsame Menschlichkeit

Am Ende bleibt die Erkenntnis: Schmerz macht keinen Unterschied zwischen Arm und Reich. Die Masken wechseln, Workaholism hier, Alkohol dort. Aber die Wunden ähneln sich.

Tom, der Unternehmer in Mallorca, der seine Erschöpfung in Medikamenten ertränkt. Der Schauspieler, der von Kameras verfolgt wird. Der Obdachlose in Wien, den Dr. Boss einst behandelte.

Sie alle verbindet ein Nervensystem, das nach Sicherheit sucht. Sie alle brauchen, was kein Geld der Welt kaufen kann: Mitgefühl, Zeit und ehrliche Verbindungen.

Über die Autorin

Judith Heede ist eine deutsche Autorin, die sich seit über 20 Jahren intensiv mit dem Thema mentale Gesundheit auseinandersetzt. Als ausgebildete Journalistin schreibt sie heute für verschiedene Medien über Mental Health.

Mehr Gedanken und persönliche Erfahrungen zu diesem Weg finden Sie auf ihrem Blog TheIrelandWriter.com. Neben ihrer praktischen Arbeit vertieft sie ihr Wissen kontinuierlich – unter anderem durch Master-Events der University of Oxford zu Trauma, psychischer Gesundheit und Wohlbefinden.