Laut Denkfabrik: Schweizer haben 20 Mrd. an Steuern zu viel bezahlt!

Finanzieller Spielraum durch mehr Steuereinnahmen. Im letzten Jahrzehnt floss zu viel Geld an den Bund, die Kantone und ihre Gemeinden.

Das Wichtigste in Kürze

- Bund, Kantone und Gemeinde nahmen von 2010 bis 2023 20 Milliarden an Steuern zu viel ein.

- Die warme Progression sorgt dafür, dass die Umverteilung nach unten abgeschwächt wird.

- Die Denkfabrik Avenir Suisse ist für die Berechnungen zuständig.

Schweizerinnen und Schweizer haben zwischen 2010 und 2023 20 Milliarden Franken zu viel an Steuern bezahlt. Das zeigen Berechnungen der Denkfabrik Avenir Suisse. Pro Jahr waren es bis zu 2,5 Milliarden Franken.

Grund ist die warme Progression: Sie entsteht, wenn gesamtgesellschaftlich die Kaufkraft der Löhne steigt. Die Reallöhne werden besser, wenn es steigende Produktivität gibt.

Auf Bundesebene beträgt die Zahl über die untersuchten Jahre 6,2 Milliarden Franken. Auf der Ebene der Kantone und ihrer Gemeinden sind es 13,9 Milliarden Franken.

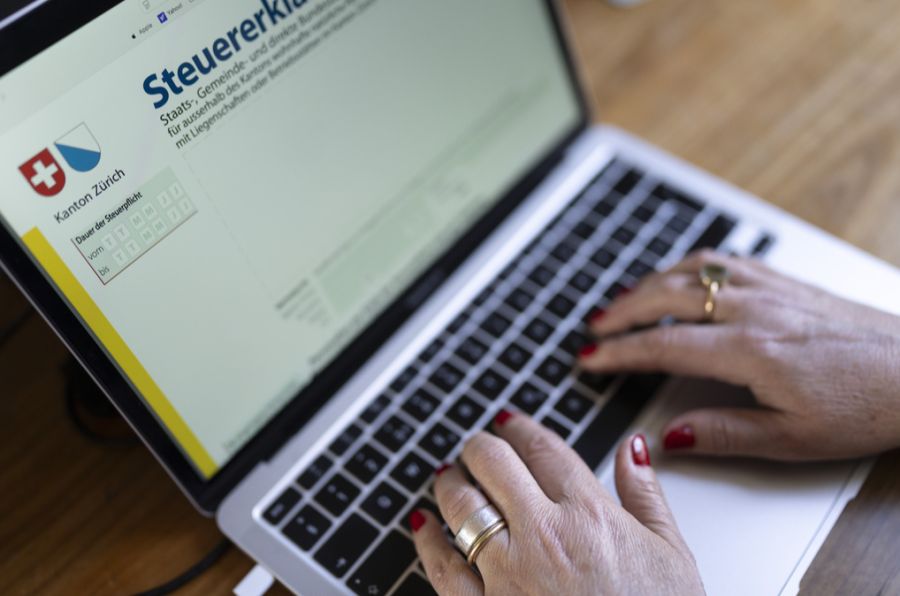

Allein der Kanton Zürich habe inklusive Gemeinden von 2011 bis 2023 kumuliert 2,5 Milliarden Franken zusätzlich eingenommen, schreibt die Denkfabrik. Das entspreche 2650 Franken pro Haushalt. Im Kanton ist ein Vorstoss zum Ausgleich der warmen Progression hängig.

Durch die höheren Reallöhne zahlen Schweizerinnen und Schweizer wiederum mehr Steuern. Es gibt also einen überproportionalen Anstieg der Steuerlast – die sogenannte warme Progression.

Umverteilung wird abgeschwächt

Im progressiven Schweizer Steuersystem soll Geld von reicheren Haushalten auf ärmere umverteilt werden. Die Progressivität ziele aber «nicht darauf ab, dass die Gesellschaft als Ganzes mit steigender Produktivität einen immer grösseren Teil des Einkommens dem Staat abliefern soll», schreibt Avenir Suisse.

«Genau das passiert aber heute» – die Umverteilung wird so abgeschwächt. Betroffen sind demnach der Mittelstand und Menschen mit tiefen Löhnen. Denn steigen die Reallöhne, ist die Steuerbelastung für Letztere höher.

Die Denkfabrik fordert deshalb, die warme Progression auszugleichen: «Dabei wird nichts an der bestehenden Progression des Steuersystems geändert – jemand mit höherem Einkommen wird weiterhin gleich viel mehr zur Gemeinschaft beitragen wie jemand mit geringerem Einkommen.»

Umsetzbar sei dies, indem die Einkommensgrenzen der Steuertarife neu an den Nominallohnindex gekoppelt werden, nicht wie bisher an den Konsumentenpreisindex. «Mit der Orientierung am Nominallohnindex ist gleichzeitig die warme (Reallohnanstieg) und die kalte Progression (Inflation) kompensiert.»