Marko Kovic: Problem Geburtenraten – wo bleiben die Kinder?

Geburtenraten gehen weltweit zurück. Das ist ein Problem – aber nicht so, wie es Verschwörungstheoretiker vermuten. Eine Kolumne von Marko Kovic.

Das Wichtigste in Kürze

- Der bekannte Sozialwissenschaftler Marko Kovic schreibt regelmässig Kolumnen auf Nau.ch.

- Heute schreibt Kovic darüber, dass Kinder machen wieder attraktiv werden soll.

In den 1960er- und 1970er-Jahren kursierte die grosse Angst der Überbevölkerung. Bücher wie Paul Ehrlichs «Die Bevölkerungsbombe» von 1968 oder «Die Grenzen des Wachstums» des Club of Rome von 1972 wurden zu internationalen Bestsellern.

Und sie zeichneten eine düstere Zukunft: Menschen haben so viele Kinder, dass wir die Ressourcen unseres Planeten überstrapazieren. Überbevölkerung, so die damalige Sorge, führt uns in die Katastrophe.

00:00 / 00:00

In den Jahrzehnten seither ist die Weltbevölkerung tatsächlich stark gewachsen. Von rund 3,7 Milliarden Ende der 1960er Jahre auf heute rund acht Milliarden.

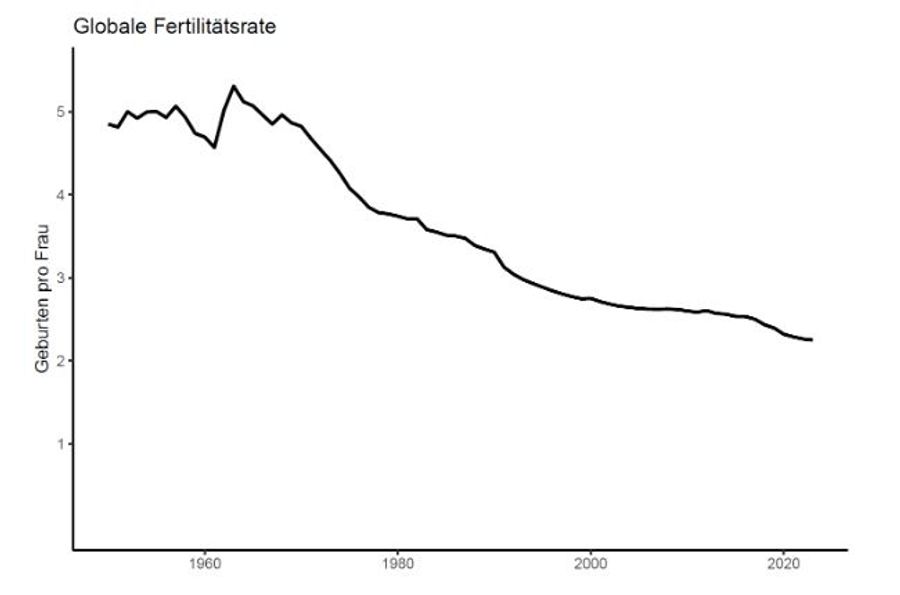

Aber diese Entwicklung hat eine bedeutende Fussnote: Das weltweite Bevölkerungswachstum schwächt gegenwärtig stark ab. Die Anzahl Kinder, die eine Frau im Durchschnitt gebiert – die sogenannte Fertilitätsrate – nimmt weltweit stark ab (siehe Grafik unten).

Alle westlichen Länder haben eine Fertilitätsrate von unter 2.1, sodass ihre Bevölkerungen ohne Einwanderung schrumpfen würden. Aber auch ehemals geburtenstarke Länder wie Indien sind mittlerweile unter dem Niveau von 2.1.

Der weltweite Geburtenrückgang, der uns in westlichen Ländern besonders stark betrifft, ist ein ernsthaftes Problem.

Einerseits funktional: Wenn die Bevölkerung eines Landes stark abnimmt, bedeutet dieser demografische Wandel (mehr Alte, weniger Junge), dass ökonomische Aktivität und gerechte Umverteilung schwieriger werden.

Andererseits sind sinkende Geburtenraten auch ein moralisches Problem. Wenn es weniger Menschen gibt, die lebenswerte Leben leben können, ist das ein Verlust für die Welt.

Warum gehen Geburtenraten so deutlich und anhaltend runter?

Die Ursachen des Geburtenrückgangs

Wenn man sich auf Social Media umhört, gibt es zwei beliebte Erklärungen für sinkende Geburtenraten.

Entweder sind Covid-Impfungen schuld. Oder es sind marxistische Feministinnen, die gemeinsam mit den Juden einen «Bevölkerungsaustausch» durchführen wollen, damit es weniger weisse Menschen gibt.

Die Covid-Impf-These

Die Covid-Impf-These ist auf den ersten Blick nicht unplausibel. In den Pandemiejahren, also auch mit der Covid-Impfung, nahmen Geburtenraten tatsächlich ab.

Insgesamt aber verlief die Entwicklung schlicht so, wie es angesichts der jahrzehntelangen Trends in den verschiedenen Ländern zu erwarten war. Geburtenraten begannen nicht, ab der Covid-Impfung zu sinken.

Wahnhafte Paranoia

Die zweite Erklärung, dass Feministinnen, Marxisten oder Juden einen «Bevölkerungsaustausch» planen, ist wahnhafte Paranoia. In der heutigen Zeit grassierender Unvernunft hat solche Paranoia leider einen reichhaltigen Nährboden, nicht zuletzt auf Social Media.

Die tatsächlichen Gründe für sinkende Geburtenraten sind andere. Ein Faktor könnte die Verschlechterung der Fruchtbarkeit durch biologische Ursachen sein.

Beispielsweise mehr Übergewicht und schlechtere Ernährung, aber auch negative Einflüsse durch Schadstoffe wie Plastik oder andere Chemikalien, die direkt oder indirekt aus fossilen Brennstoffen stammen.

Bildung und Einkommen führen zu weniger Nachwuchs

Ein anderer und zentraler Faktor sind gesellschaftliche Veränderungen. Und zwar zunächst positive Veränderungen.

Gesellschaftlicher Fortschritt korreliert mit tieferen Geburtenraten. Je besser die sozio-ökonomische Situation von Frauen, desto weniger Kinder haben sie. Bildung und Einkommen führen zu weniger Nachwuchs.

Das ist natürlich begrüssenswert: Wenn Frauen mehr Autonomie, Rechte und Entfaltungsmöglichkeiten haben, können sie andere Lebensentwürfe als nur jenen der Frau, die zu Hause bleibt und Kinder gebärt, verfolgen.

Die sozialen Normen darüber, wie Menschen leben sollen, haben sich verändert. Es gibt mehr Freiheit.

Auch heute dürfen Menschen nach wie vor früh heiraten, Kinder kriegen und in traditioneller Rollenteilung leben. Aber der Druck, diesen Lebensentwurf leben zu müssen, hat deutlich abgenommen.

Neuer Druck ist ökonomisch

Die starke Abnahme an Geburten ist aber nicht nur eine Folge davon, dass Frauen ihr Leben freier gestalten dürfen.

So wie es früher Druck gab, früh eine Familie zu gründen und Kinder zu haben, gibt es heute Druck, das Gegenteil zu tun. Dieser neue Druck ist nicht sozial, sondern ökonomisch: Es ist heute sehr teuer, Kinder zu haben.

Wirtschaftliche Zwänge und Fehlanreize begünstigen weniger Geburten. Kinder zu bekommen, ist eine wirtschaftliche Belastung für Eltern, vor allem für Frauen.

Kinder sind teuer

Das Einkommen von Frauen bricht mit der Geburt des ersten Kindes in vielen westlichen Ländern ein – und erholt sich auch nach zehn Jahren nicht.

Kinder sind teuer. Kinderbetreuung, Wohnungsmiete, medizinische Kosten, Nahrung, Kleidung, all das kostet.

In der Schweiz belaufen sich die durchschnittlichen Kosten für ein Kind auf zwischen rund 1400 und 1900 Franken pro Monat – ohne Betreuungskosten.

Wenn ein Kleinkind auf einen Kita-Platz angewiesen ist, weil beide Eltern arbeiten müssen, kommen je nach Einkommen und Subventionen mehrere Hundert bis mehrere Tausend Franken Kosten pro Monat zusätzlich hinzu.

Weil Kinder sehr teuer sind, verschieben potenzielle Eltern das Kinderkriegen. Eltern in westlichen Ländern wurden in den letzten Jahrzehnten entsprechend markant älter – sie verschieben das Kinderkriegen, in der Hoffnung, dass ihre wirtschaftliche Situation in der Zukunft stabiler wird.

In höherem Alter hat man dann, auch wenn man sie sich leisten kann, letztlich weniger Kinder. Die Geburtenraten sinken.

Ein wirtschaftlicher Schatten

Wirtschaftliche Belastung und Unsicherheit ist nicht nur ein unmittelbarer Fehlanreiz, der zu weniger Kindern führt.

Wenn Menschen jahrelang mit wirtschaftlicher Instabilität und Prekarität zu kämpfen haben, prägt diese Biografie nachhaltig. Es ist ein langer wirtschaftlicher Schatten, der das Kinderkriegen erschwert.

Gleichzeitig haben Menschen mit höheren Einkommen, die solchen negativen Druck weniger spüren, mehr Kinder.

Zurück zu alten Rollen?

Wie schaffen wir es, dass mehr Menschen wieder mehr Kinder haben?

Der Vorschlag der Rechtspopulisten: Wir müssen wieder zurück zu alten Rollenbildern. Die Frau soll zu Hause bleiben und sich um Haushalt und Kinder kümmern.

Aber wie immer haben die Rechtspopulisten keine wirklichen Lösungen, sondern nur ideologische Propaganda.

Traditionalistische Appelle an die «gute, alte Zeit» bringen nichts, weil das die materiellen Realitäten – Kinder zu haben ist zu teuer – nichts ändert.

Kinder zu bekommen, muss attraktiv werden

Wenn ökonomische Fehlanreize ein Treiber tiefer Geburtenraten sind, dann sind positive ökonomische Anreize ein Teil der Lösung. Wir müssen es ökonomisch attraktiver machen, Kinder zu bekommen. Von Babyboomern können wir ein Stück weit lernen, wie.

Ab den späten 1930er-Jahren bis rund 20 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs stiegen in diversen westlichen Ländern die Geburtenraten.

Positive ökonomische Anreize waren dafür mit ein Grund: Stabile Arbeitsverhältnisse, sozialstaatliche Sicherungsnetze und günstiges Wohnangebot haben zu mehr Kindern geführt.

Es gibt auch jüngere Daten, die nahelegen, dass höhere Kinderzulagen, Steuerabzüge, die Erhöhung von Einkommen durch staatliche Zuschüsse und die Verfügbarkeit von günstigem Wohnraum das Kinderkriegen und das Gründen von Familien fördern können.

Dieser Massnahmenkatalog ist aber noch nicht abgeschlossen. Wir könnten noch viel mehr mit positiven ökonomischen Anreizen experimentieren.

Aber genau jene politischen Kräfte, die sinkende Geburtenraten und Migration als Ersatz für Geburten am lautesten beklagen, bekämpfen gleichzeitig staatlich geförderte Massnahmen, die das Kinderkriegen attraktiver machen, am stärksten.

Es ist immer die gleiche Leier: Hohler, populistischer Krawall, sonst nichts.

Kinder kosten etwas

Wir sagen als Gesellschaft, wie wichtig uns Kinder sind. Aber dann, wenn es darum geht, die Menschen zu unterstützen, die Kinder haben wollen (besonders Frauen), machen wir sehr wenig.

Wenn sich junge Menschen keine Kinder leisten können, zucken jene, die am stärksten mehr Kinder fordern, mit den Schultern.

Schlaue ökonomische Anreize für mehr Kinder werden nicht zu einer Baby-Explosion führen.

Die vorindustriellen Zeiten, in denen Frauen fünf und mehr Kinder hatten, sind definitiv vorbei. Das ist aber auch nicht das Ziel.

Es geht lediglich darum, negative wirtschaftliche Anreize und Zwänge abzubauen, damit jenen Menschen, die gerne Kinder haben möchten, keine Steine in den Weg gelegt werden.

Ja, das kostet etwas. Aber wenn wir als Gesellschaft nicht in unsere eigene Zukunft investieren wollen, worin dann?

Zum Autor: Marko Kovic ist Gesellschaftskritiker. Er interessiert sich für gesellschaftlichen Wandel und die Frage, ob wir noch zu retten sind. Er lebt in Uzwil SG.