Russischer Wissenschaftler wegen Spionage verurteilt

Die Tätigkeit russischer Geheimdienste in Deutschland gilt nicht erst seit dem Ukraine-Krieg als brisant. Im Münchner-Prozess aber ging es banal um USB-Sticks.

Das Wichtigste in Kürze

- In München wurde ein russischer Spion wegen Spionage verurteilt.

- Er erhält eine Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung.

Es klingt erstmal banal: Ein Wissenschaftler recherchiert auf öffentlich zugänglichen Plattformen im Internet zum europäischen Raketensystem Ariane. Er kopiert seine Ergebnisse zusammen und übergibt sie an einen Bekannten.

Das Problem: Dieser Bekannte ist Mitglied des russischen Geheimdienstes SWR - und auf der Suche nach geheimen Informationen über die Ariane-Raketen.

Das Oberlandesgericht (OLG) München verurteilte einen russischen Wissenschaftler der Universität Augsburg wegen geheimdienstlicher Agententätigkeit. Er erhält eine Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung. Das Gericht glaubte dem Doktoranden zwar, dass er anfangs keine Ahnung davon gehabt habe: Der Mann, für den er recherchierte, arbeitete für den Nachfolger der Auslandsabteilung des KGB.

Allerdings war der Senat überzeugt, dass der Mann im Laufe der Zusammenarbeit durchaus Verdacht schöpfte. Und dennoch hörte er nicht auf, sich mit dem Mann zu treffen. Er habe «bewusst Informationen an einen Geheimdienst weitergegeben», so die Richter.

«Zufällig» auf Mitarbeiter des Generalkonsulates getroffen

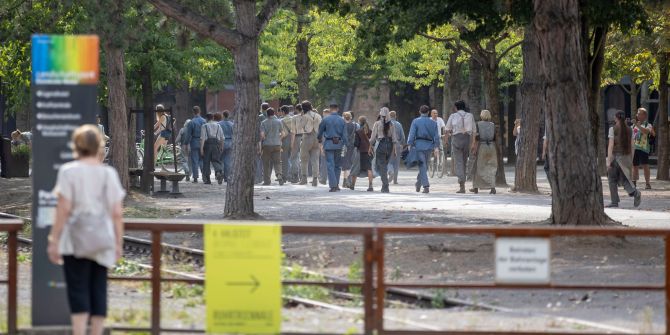

Die Geschichte geht zurück in das Jahr 2019. Damals traf der junge Mann nach einer Rafting-Tour am Kochelsee vermeintlich zufällig einen Mitarbeiter des russischen Generalkonsulates in München. Die beiden Männer kamen ins Gespräch, tauschten Telefonnummern aus. Sie trafen sich später immer wieder, um über wissenschaftlicher Projekte zu reden.

Der Konsulatsmitarbeiter gab an, in einer Bank zu arbeiten, die nach Informationen über geeignete Anlageprojekte in Luft- und Raumfahrtbereich suche. Dabei sollte der junge Wissenschaftler helfen.

Dieser suchte daraufhin auf frei zugänglichen Plattformen nach Informationen, stellte sie zusammen und übergab sie dem Konsulatsmitarbeiter. Der wurde schliesslich als Geheimagent enttarnt. Seither sass der Wissenschaftler, der ein paar hundert Euro für die Informationen bekam, als mutmasslicher Spion in Untersuchungshaft. Der Geheimdienstler sei «nach Lehrbuch für den russischen Spion vorgegangen», sagte der Vorsitzende Richter.

Keine brisanten Geheimnisse, trotzdem Spionage

Und es spiele keine Rolle, wie wichtig oder brisant diese Informationen seien, betonte das Gericht in seiner Urteilsbegründung. Es hielt dem angeklagten Materialwissenschaftler zwar zugute, dass er keine geheimen Informationen aus seiner eigenen Forschung weitergegeben hatte. Allerdings komme es «auf die besondere Bedeutung der geheimdienstlichen Tätigkeit» bei dem Straftatbestand «gerade nicht an».

Will heissen: Es ist auch dann Spionage, wenn der Geheimdienst die Informationen selbst hätte googlen können. Das Gericht blieb mit seinem Urteil ein halbes Jahr unter der Forderung der Bundesanwaltschaft; die Verteidigung hatte Freispruch gefordert.

Der Angeklagte habe «Aufklärungshilfe geleistet» und sei auch beruflich extrem gestraft. Die wissenschaftliche Karriere des Mannes liege in Trümmern. Er werde «massive Probleme haben, einen adäquaten Arbeitsplatz hier zu finden», sagte der Vorsitzende Richter. Ausserdem habe er schon zehn Monate in Untersuchungshaft gesessen.

Mit dem Urteil hob das Gericht den entsprechenden Haftbefehl auf. «Sie sind also ab jetzt wieder ein freier Mensch», sagte der Richter. Der Mann müsse sich zwar zwei Jahre an seine Bewährungsauflagen halten - «ansonsten können Sie jetzt machen, was Sie wollen. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute.»