Bigler über EU-Verträge: Wo bleibt der wirtschaftliche Nutzen?

Die Schweiz stehe wirtschaftlich besser da als die EU, schreibt Kolumnist Hans-Ulrich Bigler.

Das Wichtigste in Kürze

- Hans-Ulrich Bigler schreibt regelmässig Kolumnen auf Nau.ch.

- Heute schreibt er über die EU-Verträge.

Die 39 Prozent Zölle von US-Präsident Donald Trump zulasten der Schweiz dominieren seit Anfang August die politische Agenda. Davon soll aber im Folgenden nicht die Rede sein.

Auffallend hingegen, wie die EU-Turbos daraus politisches Kapital schlagen wollen. Ihre plumpe Behauptung, das Heil zur Abwehr der US-Zölle liege in der Unterstützung der EU-Verträge, ist reichlich naiv.

Unbeantwortet bleibt bei dieser kecken Behauptung die Frage nach dem wirtschaftlichen Nutzen des Vertragswerkes.

Beginnen wir bei Bundesrat Ignazio Cassis. Aufgrund seiner politischen Erfahrung wusste er natürlich, dass diese Frage einer Antwort bedarf.

Flugs bestellte er zwei Auftragsgutachten, die den volkswirtschaftlichen Verlust bei Ablehnung der Vorlage bis 2045 auf kumuliert 500 Milliarden Franken bezifferten.

Umgehend wies Wirtschaftsprofessor Reiner Eichenberger diese penible Drohkulisse als unseriös zurück. Laut seiner Einschätzung resultiert im Mittel ohne Bilaterale I ein Rückgang des Arbeitseinkommens von 0,62 Prozent.

Lamento der EU-Befürworter

In einem Interview doppelte Cassis nach: «Die Verträge sichern die Marktbeteiligung der Schweiz.»

Interessant die sprachliche Nuance. Nicht europäischer Marktzugang der Schweiz, sondern Marktbeteiligung.

Zur Erinnerung: Es ist das Lamento der EU-Befürworter, laut deren Prognose die Schweiz ohne Marktzugang unterginge.

Nicht so Cassis. Er gibt zu, dass es nicht um den Marktzugang geht, weil dies schlicht falsch ist. Auch ohne EU-Verträge haben die Schweizer Unternehmen auf der Grundlage des Freihandelsabkommens von 1972 unverändert Zugang.

EU: Schweiz steht wirtschaftlich besser da

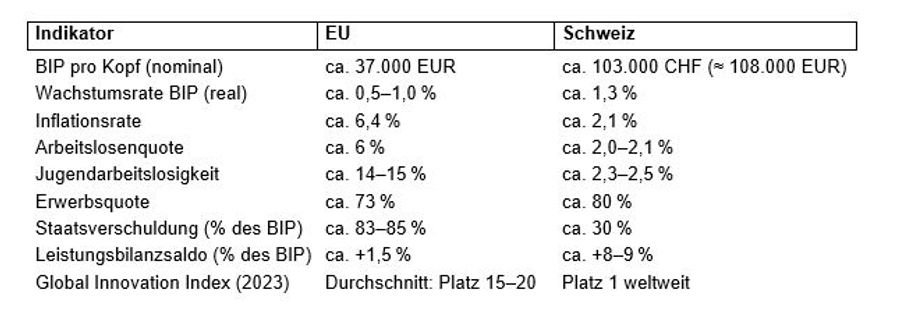

Doch damit ist der volkswirtschaftliche Nutzen noch nicht geklärt. Ein Blick auf die geläufigsten Wirtschaftsindikatoren gibt Aufschluss. Die Schweiz steht wirtschaftlich besser da als die EU:

Der Vergleich ist eindrücklich. Die Stärke der Schweiz liegt in der ordnungspolitisch ausgerichteten Wirtschaftspolitik – und der meist pragmatischen Umsetzung von Regulierungen.

Gerade das fehlt der EU: Die EU reguliert mehr, sie hält sich eben gerade nicht an ordnungspolitische Vorgaben. Industriepolitik ist dort angesagt. Sie ist wenig flexibel und bezieht die Wirtschaft kaum in die Umsetzung der Regulierung ein.

Ist vor diesem Hintergrund also damit zu rechnen, dass die Schweiz wirtschaftlich gestärkt wird, wenn sie sich verstärkt an die EU anbindet?

Ein Blick nach Frankreich

Ein Blick über die Grenzen, für einmal nach Frankreich, gibt Aufschluss. Der gegenwärtige Schuldenberg beträgt dort 3300 Milliarden Euro. Das entspricht 115 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung, Tendenz steigend.

Das Wirtschaftswachstum ist mit 0,6 Prozent tief. Vor allem auch wegen ausufernder staatlicher Regulierungen.

Offenbar ist die EU davon aber nicht beunruhigt, das Budget wurde problemlos durchgewunken. Ebenso wenig übt die Europäische Zentralbank Druck auf die französische Schuldenwirtschaft aus.

Der Leser möge selber entscheiden, ob ein Marktbeitritt der Schweiz zur EU (Zitat Cassis) damit für uns zu einem Wachstumstreiber wird.

Wahrscheinlicher ist wohl, dass wir diese Schuldenwirtschaft auf die eine oder andere Weise mitfinanzieren würden.

Der Zürcher Professor für Wirtschaftsgeschichte, Tobias Straumann, bringt es auf den Punkt. Nüchtern hielt er kürzlich in einem NZZ-Interview fest: «Wirtschaftlich bringen sie (die Verträge) praktisch nichts, politisch verlieren wir weiter an Souveränität. Das wird sich längerfristig auch wirtschaftlich rächen, weil unsere Wirtschaftspolitik schlechter werden wird: weniger dezentral, weniger pragmatisch, weniger demokratisch.»

Hartnäckig doppelt die NZZ mit der Frage nach, was die Nachteile bei einer Ablehnung wären.

Straumann: «Ich sehe keine relevanten Vorteile. (…) Unlängst hat der IWF (Internationaler Währungsfonds) eine Studie publiziert, die klar aufzeigt, dass der EU-Binnenmarkt selbst für die EU-Mitgliedsländer weitgehend eine Fiktion darstellt. Der Wegfall des privilegierten Marktzugangs sollte also nicht überschätzt werden: Gewisse Branchen kostet das etwas, aber nicht besonders viel, und andere werden gar nichts spüren.»

Bleibt abschliessend die Frage, die wir dereinst an der Urne zu beantworten haben: Warum sollte die Schweiz vor diesem Hintergrund die eigene Souveränität ohne wirtschaftlichen Nutzengewinn aufgeben?

Zur Person: Hans-Ulrich Bigler ist Ökonom und war von 2008 bis 2023 Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbands (SGV). Er ist im Vorstand mehrerer Verbände und sass von 2015 bis 2019 für die FDP im Nationalrat. Heute ist Bigler SVP-Mitglied.