Wanderer-Skandal: Wieso sind Nazi-Symbole bei uns nicht verboten?

Wanderer mit Nazi-Symbolen waren in der Schweiz unterwegs. Ein Experte erklärt, wieso Rechtsextremismus in der Schweiz mehr Platz hat als sonst in Europa.

Das Wichtigste in Kürze

- Die Wanderung mit Nazi-Symbolen von vergangenem Samstag macht Schlagzeilen.

- Laut einem Experten kommt es immer wieder vor, dass sich Rechtsextreme hier treffen.

- Das hat unter anderem mit der Aufarbeitung der Schweizer Faschismus-Geschichte zu tun.

Vergangenen Samstag wanderte eine Gruppe von etwa 25 Männern in Wehrmachtsuniformen durch das Berner Oberland. Sie stammten aus verschiedenen europäischen Ländern sowie den USA und trugen Nazi-Symbole auf ihren Jacken.

Die Polizei hat sie darauf angewiesen, die Jacken auszuziehen, um mögliche Auseinandersetzungen mit Drittpersonen zu vermeiden. Rechtlich war die Berner Polizei dabei allerdings nicht gestützt: In der Schweiz gibt es kein Verbot für das Tragen von Nazi-Symbolen – anders als in unseren Nachbarländern.

Experte: Rechtsextreme Treffen in der Schweiz sind «nichts Neues»

Dass Rechtsextreme in den Schweizer Bergen wandern, ist für Historiker Damir Skenderovic nicht überraschend: «Das ist nichts Neues», sagt er bei Nau.ch. Skenderovic ist Professor an der Universität Freiburg und Experte für die Geschichte der radikalen Rechten und Rechtspopulismus.

Die Schweiz ist ein beliebtes Reiseziel für rechtsextreme Gruppierungen, da sie hier nicht strafrechtlich verfolgt werden. Doch wieso eigentlich nicht?

«Es hat unter anderem damit zu tun, wie die Schweiz mit der eigenen Geschichte des Faschismus umgeht», sagt Skenderovic bei Nau.ch. In der Schweiz lebe nämlich bis heute der Mythos, dass die Schweiz «immun» sei für Rechtsextremismus.

Skenderovic: «Nach Ende des Zweiten Weltkriegs hat man relativ schnell gesagt, man würde ‹aufräumen›. Schon 1945 gab es einen Bericht vom Bundesrat, der die rechtsextremen und faschistischen Bewegungen aufarbeiten wollte.»

Mangelnde Aufarbeitung führt zu Verharmlosung

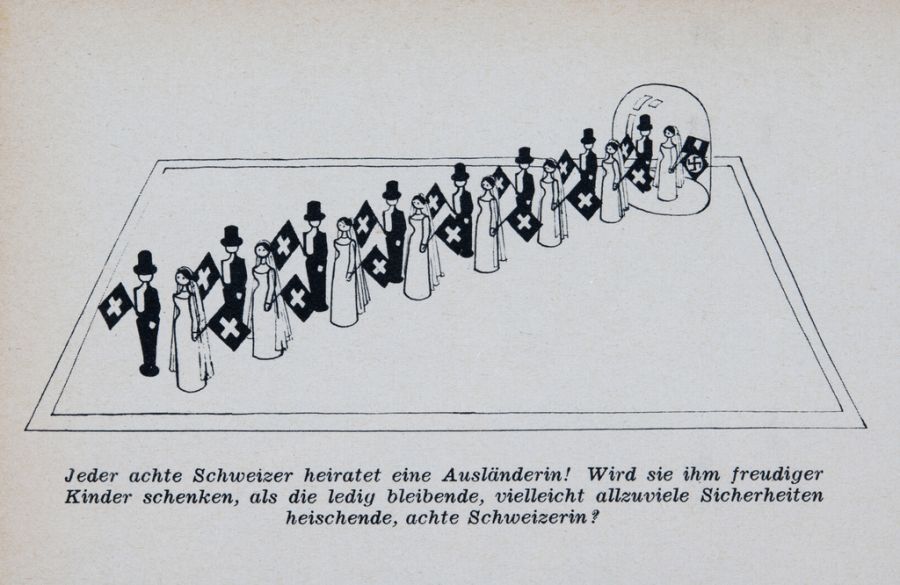

Der Bericht bestand hauptsächlich aus zwei Erzählmustern: Eines besagte, dass Faschismus von aussen käme, importiert aus Italien und Deutschland. «Man hat dieser Ideologie eine Fremdheit zugesprochen», sagt Skenderovic.

Die zweite Erzählung deutete den Faschismus als «marginal». Ein paar «Verwirrte und Verirrte» hätten faschistisches Gedankengut vertreten. Der grösste Teil der Schweizerinnen und Schweizer sei dagegen «immun» gewesen.

Das habe Folgen bis heute, sagt der Historiker: «Vieles ist noch nicht aufgearbeitet. Da ist noch viel Naivität und Verharmlosung vorhanden.»

SRF-Reportage zur «Jungen Tat» perfektes Beispiel

So kommt es, dass Rechtsextreme sich ohne Konsequenzen in der Schweiz treffen können. Oder dass das SRF eine «geradezu naive» Reportage über die rechtsextreme Jugendgruppierung «Junge Tat» ausstrahlen kann, sagt Skenderovic. «So etwas ist kaum in einem anderen westeuropäischen Land möglich.»

Die Schweiz habe nach 1945 immer eine wichtige Funktion im europäischen Rechtsextremismus gespielt. «In den späten 80er und frühen 90er Jahren gab es in der Schweiz proportional zu der Bevölkerung mehr Tote durch Rechtsextreme als in Deutschland. Wer erinnert sich heute noch daran?»

SP-Nationalrätin: «Bundesrat muss vorwärtsmachen»

Es gibt einige parlamentarische Vorstösse gegen das Vergessen, zum Beispiel für Erinnerungstafeln oder Mahnmale. Auch wird zurzeit im Parlament ein Verbot von rassendiskriminierenden, extremistischen und gewaltverherrlichenden Symbolen besprochen.

Wer diese in der Öffentlichkeit trägt, soll mit einer Busse von 200 Franken bestraft werden.

Mit den neusten Ereignissen in den Berner Alpen steigt der Druck auf die Regierung erneut. SP-Nationalrätin Ursula Zybach fordert auf Linkedin: «Der Bundesrat muss nun vorwärtsmachen, ein griffiges Gesetz dem Parlament vorzulegen, welches solche Aktionen verbietet».

Die Wanderer würden damit die deutschen Nazis verherrlichen. Diese hatten Millionen unschuldiger Menschen getötet.

Skenderovic: «Das ‹Nicht-Vergessen› ist je länger je mehr eine Aufgabe für die Zivilgesellschaft, für staatliche Behörden und für die Medien.»

Denn: «Die Schweiz ist Teil des europäischen Rechtsextremismus. Es ist sehr wichtig, dass man das realisiert und auch darauf reagiert.»