Lässt Lage auf Intensivstationen weitere Öffnung zu?

Kantone und Verbände fordern schnellere Lockerungen angesichts der gesunkenen Fallzahlen. Auf Intensivstationen bleibt die Lage aber angespannt.

Das Wichtigste in Kürze

- Wegen sinkender Fallzahlen und Hospitalisierungen werden schelle Lockerungen gefordert.

- Das Personal der Intensivstationen stehe aber nach wie vor unter hohem Druck.

- Statt Risikogruppen sorgen nun 40- bis 60-Jährige und Kinder für hohe Auslastungen.

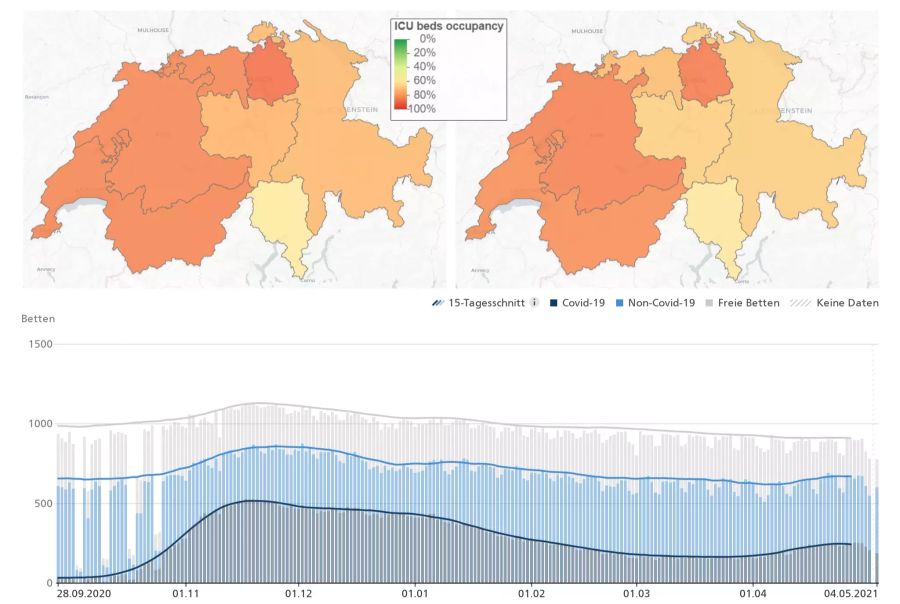

Die Fallzahlen der mit Coronavirus angesteckten sind in den letzten Tagen weiter gesunken. Ebenso die Hospitalisierungen, was es jetzt erlaube, weitere Öffnungsschritte vorzuziehen. So sehen es diverse Kantone, aber auch der Gewerbeverband macht weiterhin Druck. Insbesondere sollen gerade diese Zahlen – Hospitalisierungen und Belegung der Intensivbetten – Priorität haben, sagen die Ostschweizer Kantone.

Effort für mehr Intensivbetten

Auf Seiten der Mediziner bestätigt man: Es läuft, das schweizweite Intensivbetten-Management hat man im Griff. Zu keinem Zeitpunkt sei man in den Bereich der Überlastung gekommen, betonte am Donnerstag der Direktor des Universitätsspitals Basel, Werner Kübler. In einigen Regionen zeigt die Prognose einen Rückgang bei benötigten Intensivbetten an – in einigen aber auch nicht.

Alle betonen aber eines: Gelungen ist die Bewältigung der Corona-Krise nur, weil das Personal an die Grenzen ging. Weil Betten und spezialisierte Fachkräfte aus anderen Abteilungen abgezogen und nicht-dringliche Eingriffe verschoben wurden. «Das Personal ist im Dauerstress, sozusagen im Duracell-Modus», sagt Chefarzt und Taskforce-Mitglied Urs Karrer. Zudem müsse jetzt der Rückstau bei den Operationen abgearbeitet werden, was Monate dauere.

Unberechenbare Kinder und 50-Jährige

Öffnungsschritte und damit vorerst wohl auch weiterhin hohe Fallzahlen könnten also heissen: Stress und Rückstau bleiben erhalten. Der Direktor des Inselspitals, Uwe Jocham, sieht zwar einen Silberstreif am Horizont. Schliesslich geht es mit der Impfkampagne jetzt schnell vorwärts, insbesondere die Risikogruppen landen kaum mehr auf der Intensivstation.

Aber dafür die anderen, rechnet Taskforce-Vizepräsident Urs Karrer vor. Akzeptiere man weiterhin über 1000 Neuansteckungen pro Tag, würden weiterhin umso mehr 40- bis 60-Jährige hospitalisiert. Grund dafür ist auch die höhere Virulenz der dominierenden britischen Virus-Variante. Statt wie früher rund 15 Prozent benötigen derzeit rund 30 Prozent der Hospitalisierten gar ein Intensivbett.

Unter Druck geraten auch Kinder und Jugendliche, die sich auch in den nächsten Monaten nicht impfen lassen können. Karrer geht davon aus, dass ohne Impfung etwa 60 Prozent eine Covid-Erkrankung durchmachen würden. Das bettentechnische Problem hierbei: Zwar zeigen Kinder meist nur milde Symptome, können aber Wochen später am Entzündungssyndrom PIMS erkranken.

PIMS sei zwar selten, wegen der hohen Fallzahlen aber sogar häufiger und eine grössere Gefahr als eine bakterielle Hirnhautentzündung. Letztere sei der Albtraum jedes Kinderarztes, gegen diese werde aber auch stets geimpft. Bei einer Durchseuchung der Kinder rechnet Karrer deshalb mit mehreren Hundert Einweisungen auf Intensivstationen.

Halten Intensivstationen durch?

Nicht zuletzt sind gerade diejenigen Personen ein Faktor, die die langersehnten, wiedergewonnenen Freiheiten auskosten. Mit den Lockerungsschritten steigt auch die Wahrscheinlichkeit von schweren Unfällen, deren Opfer ein Spital- oder gar Intensivbett benötigen. Auch wenn die Betten vorhanden wären: Kann das Personal überhaupt noch?

Seit einem Jahr werden die Behandlungsteams äusserst stark beansprucht und seien entsprechend müde, heisst es bei der Schweizerischen Gesellschaft für Intensivmedizin. «Sie stehen also nach wie vor unter hohem Druck», sagt Kommunikationschef Luca Lavina zu Nau.ch.

Der künftige Bedarf sei schwierig abzuschätzen wegen der zahlreichen Variablen. Wichtig sei aber, die Auswirkungen von Lockerungen sorgfältig zu beobachten um schnell reagieren zu können. Denn die Zunahme an kritisch kranken Covid-19-Patienten werde erst verzögert sichtbar.

Vieles, wie administrative Arbeit, sei liegengeblieben, berichtet Urs Karrer aus seiner Tätigkeit am Kantonsspital Winterthur. Man habe dem Personal viel zugemutet, vor allem letzten Herbst, aber: «Das sind wahnsinnig motivierte und widerstandsfähige Leute.» Trotzdem brauche es aber die Perspektive, dass die Arbeitsbelastung irgendwann abnehme. «Wir haben schon Angst davor, dass uns in einigen Monaten Personal verloren geht, wenn wir nicht Sorge tragen.»