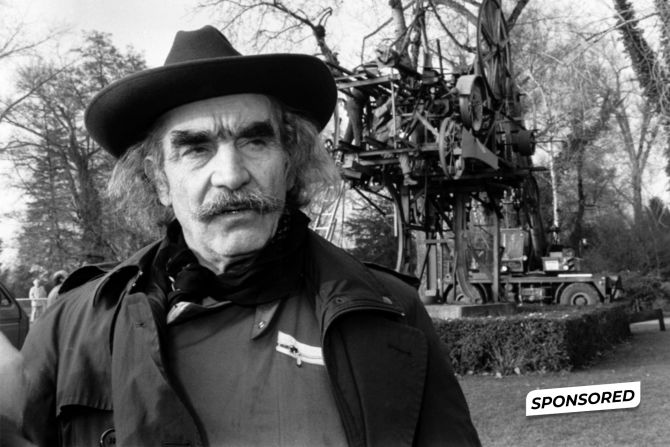

Avantgardist und Spassvogel: Zum 100. Geburtstag von Jean Tinguely

Am 22. Mai wäre Jean Tinguely hundert Jahre alt geworden. Viele bedeutende Museen Europas lassen aus diesem Anlass den Avantgardisten hochleben.

Jean Tinguely (1925-1991) gehört sicher zu den populärsten Schweizer Namen der modernen Kunst. Sein «Fasnachtsbrunnen» im Zentrum Basels oder die Grossplastik «Heureka» in Zürich sind beliebte Sehenswürdigkeiten. Mit den von ihm gestalteten Krawatten und Keksdosen wurde er in den 1980ern zum Volkskünstler und fand damit den Weg in viele Haushalte.

In Basel war Tinguely auch als Mitglied der anarchischen Fasnachtsclique Kuttlebutzer sehr populär – und ist es geblieben: Nicht weniger als 18 Cliquen haben an der Fasnacht 2025 seinen 100. Geburtstag zum Fasnachtssujet erkoren.

Die etablierte Kunstgeschichte interessierte sich indes nach seinem Tod im Jahr 1991 kaum mehr für den populären Schöpfer ratternder Kunstmaschinen. So die Einschätzung des Basler Kunsthistorikers und Galeristen Dominik Müller in seiner vor zehn Jahren erschienenen Biografie «Jean Tinguely – Motor der Kunst».

So absolut möchte dies Andres Pardey, seit 30 Jahren Sammlungskurator und Vizedirektor des 1996 eröffneten Museums Tinguely in Basel, nicht sehen. In letzter Zeit sei Tinguely aber fast mehr durch seine Aktionen und Happenings definiert worden als durch seine Werke, sagt er. Wobei hinzuzufügen sei, dass diese Aktionen durchaus zu den Meilensteinen der Moderne gezählt werden könnten.

Spätestens zu seinem 100. Geburtstag wird der Künstler im Kanon der Kunstgeschichte wieder seiner Bedeutung entsprechend beachtet, so Pardey, der zum Jubiläum ein neues Werk mit dem Titel «l'univers tinguely» herausgibt.

Während das Museum Tinguely in Basel seinen Hauskünstler am Donnerstag mit einem grossen Geburtstagsfest und der Einweihung einer Kunst-Geisterbahn feiert, würdigten und würdigen wichtige Museen in Mailand, Paris, Duisburg, Genf und Freiburg den Künstler mit grossen Sonderausstellungen.

Kunstkurse an der Allgemeinen Gewerbeschule besucht

Dass Tinguely überhaupt Künstler wurde, hatte er indirekt der Basler Globus-Filiale zu verdanken. In einem erzkatholischen sowie bildungs- und kunstfernen Haushalt in Basel aufgewachsen, begann Tinguely in dem Warenhaus eine Lehre als Dekorateur, die aber nicht allzu lange andauerte: Globus warf ihn 1943 mit der Bemerkung «der junge Mann macht ständig Dummheiten» raus.

Er kam unter die Fittiche des freischaffenden Dekorateurs und Künstlers Joos Hutter, der ihn dazu anregte Kunstkurse an der Allgemeinen Gewerbeschule zu besuchen, was Tinguely fleissig tat. Seine Schaufensterdekorationen in Basel kamen denn auch wie Kunstwerke daher.

Seine eigentliche Laufbahn als Künstler begann 1952, als er zusammen mit Eva Aeppli (1925-2015) nach Paris zog. 1954 folgten seine erste Einzelausstellung in Pariser und Mailänder Galerien, wo er mit seinen méta-mechanischen Reliefs für Aufmerksamkeit sorgte: Auf hintersinnig-verschmitzte Art setzte Tinguely die konstruktivistische Formensuche von Künstlern wie Malewitsch oder Kandinski in Bewegung.

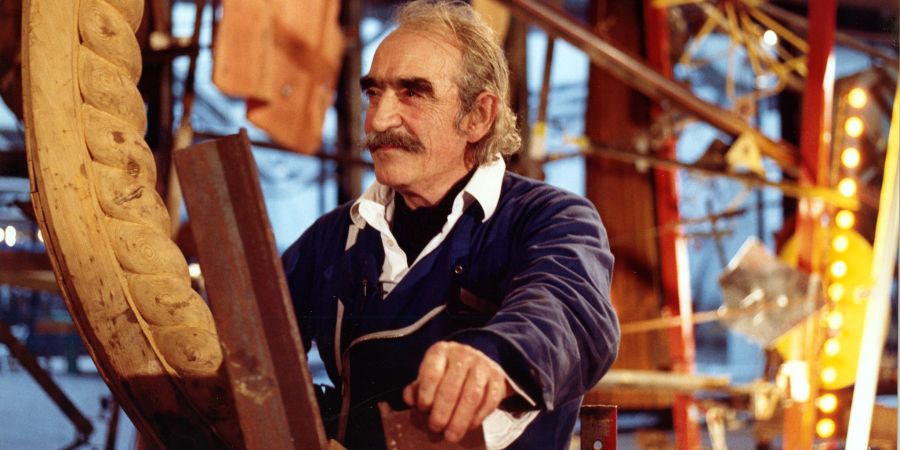

Später entzückte Tinguely mit seinen Zeichenmaschinen ein breites Publikum. Es folgten unter anderem seine charakteristischen Kooperationen mit anderen Künstlerinnen und Künstlern, allen voran mit Niki de Saint Phalle, Yves Klein, Bernhard Luginbühl und Daniel Spoerri, die Tinguely als grosser Netzwerker an sich band.

Daraus entstanden unter vielen anderen Werke oder ganze Ausstellungen wie die Kunst-Geisterbahn «Crocodrome» (1977) im Pariser Centre Pompidou oder die legendäre begehbare riesenhafte Frauenfigur «Hon» (1966) im Moderna Museet in Stockholm; Besucherinnen und Besucherbetraten sie durch die Vagina. Und der geradezu gigantische «Cyclop» (ab 1970) bei Milly-la-Forêt, südlich von Paris.

Spätestens nach der Aktion mit der sich selber zerstörenden Maschinen-Skulptur «Homage to New York» (1960) im Garten des Museum of Modern Art und der «Study for an End of the World II» in der Wüste Nevada war der Name Tinguely auf dem Olymp der Avantgarde angelangt.

«Mengele-Totentanz» eines seiner letzten Meisterwerke

In der Schweiz und seiner Heimatstadt Basel war Tinguely lange Zeit nicht sonderlich präsent. 1960 präsentierte ihn der nachmalige Basler Kunstmuseumsdirektors Franz Meyer in einer Gruppenausstellung in der Kunsthalle Bern. Aber erst 1964 wurde eine breitere Öffentlichkeit auf den Künstler aufmerksam, als er für die Landesausstellung in Lausanne die Grossplastik «Heureka» schuf.

In der Basler Kunsthalle kam es 1972 zur ersten grossen institutionellen Einzelausstellung in der Schweiz, die gemäss Zeitungsberichten von damals zum Grosserfolg wurde. Und spätestens 1977 wurde Tinguely mit der Einweihung seines «Fasnachtsbrunnens» in Basel zur unsterblichen Kultfigur.

1986, fünf Jahre vor seinem Tod und nach einer komplizierten Herzoperation, entstand mit dem mehrteiligen aus Resten eines abgebrannten Bauernhofes gebauten «Mengele-Totentanz» eines seiner letzten Meisterwerke. Dieses wurde zuerst in die Basler Galerie Beyeler gezwängt und dann 1987 bei der grossen Retrospektive in einer Kirche beim Palazzo Grassi in Venedig gezeigt und ist heute im Museum Tinguely zu sehen.

Für Pardey ist es erstaunlich, dass Tinguely neben seinen Krawatten und weiteren Accessoires sein OEuvre um gewichtige Werke wie den Mengele-Totentanz und die Grosse Méta-Maxi-Maxi-Utopia erweitert hat, wie er in seinem Buch schreibt. Es sei aber Zeichen seiner schier überbordenden Schaffenskraft, die seine ganze Künstlerkarriere geprägt habe.

Am 30. August 1991 starb Tinguely nach einem Herzinfarkt in Bern. Am 4. September folgte eine grosse Trauerfeier in seiner Geburtsstadt Freiburg, mit der Freiburger Staatsmusik La Landwehr, Tinguelys fahrbarer Méta-Harmonie «Klamauk», der Fasnachtsclique Kuttlebutzer und zwei Bundesräten unter den zahlreichen Trauergästen.