«Wurst» bei pflanzlichen Produkten – wir sind doch nicht dumm!

Wieder wird diskutiert, ob Namen wie Wurst, Steak oder Huhn bei pflanzlichen Produkten Konsumententäuschung sind. Wer wird hier eigentlich für dumm verkauft?

Das Wichtigste in Kürze

- Im EU-Parlament läuft die Debatte, ob vegane Produkte tierische Begriffe nutzen dürfe.

- In der Schweiz wird regelmässig über diese Produktnamen gestritten – von Steak bis Huhn.

- Die Begründung ist immer dieselbe: Ein veganes Steak sei Konsumententäuschung.

- Kleinlich und peinlich wirkt der Namensstreit, trotzdem flammt er immer wieder auf. Warum?

Es bleibt eine erstaunlich zähe Streitfrage: Darf eine vegane Wurst eigentlich «Wurst» heissen? Und darf ein Produkt aus Erbsenprotein mit dem Wort «Chicken» beschriftet werden?

Man könnte meinen, es gäbe Wichtigeres. Doch die Frage beschäftigt regelmässig Gerichte, Parlamente und Lobbyisten.

Diese Woche war es mal wieder so weit: In der EU wurde breit diskutiert, ob Begriffe wie Burger, Schnitzel oder Steak künftig exklusiv tierischen Produkten vorbehalten bleiben sollen.

Auch Tiernamen, zum Beispiel Huhn oder Fisch, sollen laut EU-Parlament nicht mehr für pflanzliche Alternativen verwendet werden dürfen.

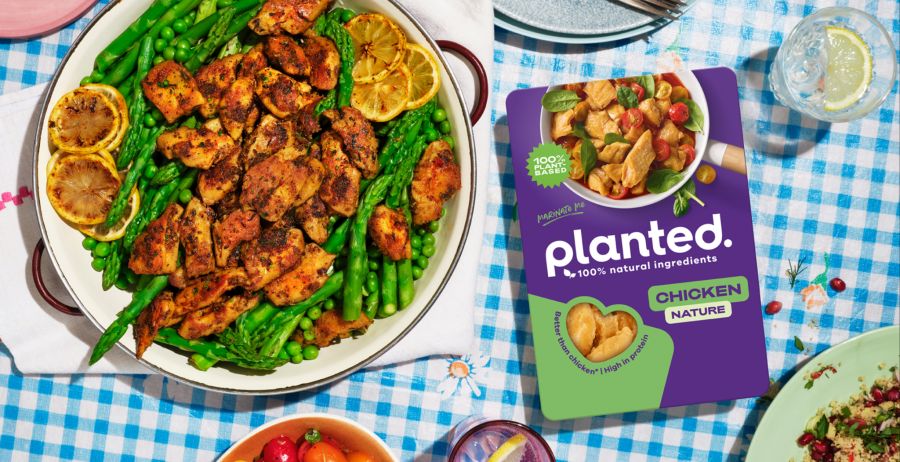

Die Schweiz kennt dieses Theater längst. Im Mai entschied das Bundesgericht, dass das Unternehmen Planted sein pflanzliches Poulet nicht mehr als «Chicken» vermarkten darf. Die Begründung: Konsumententäuschung.

Wer wird hier eigentlich getäuscht?

Täuschung? 93 Prozent der Schweizer erkannten laut einer repräsentativen Studie sofort, dass es sich bei der Huhnalternative um ein pflanzliches Produkt handelt.

EU-Umfragen zeigen dasselbe Bild: Pflanzliche Alternativen werden als solche erkannt. Wer also getäuscht wird, bleibt schleierhaft.

Klar ist dagegen: Kein Hersteller pflanzlicher Alternativen versucht, Fleischliebhabern heimlich ein Erbsenschnitzel statt ein Pouletbrüstli unterzujubeln.

Die Zielgruppe sind Veganer, Vegetarier und vor allem Flexitarier – und die wissen den Hinweis zu schätzen, dass das Produkt nach Poulet oder Schinken schmecken soll.

Es ist also eine Orientierungshilfe und nicht eine Irreführung. Zumal «pflanzlich» oder «Vegan» ohnehin meist prominent auf der Verpackung steht. Für manche bereits ein abschreckender Warnhinweis.

Und wer sich für solche Produkte nicht interessiert, kann sie einfach ignorieren. Sie stehen im Supermarkt meist separat, gut ausgeschildert. Ein Fehlgriff ist praktisch ausgeschlossen

Eher Ablenkung statt Konsumentenschutz

Dass Konsumenten sehr wohl zwischen Wort und Wirklichkeit unterscheiden können, zeigen andere Produkte mit tierischen Namen: Gummibärchen, Katzenzungen, Bienenstich oder Bärentatzen.

Da sind bestimmt keine Bärenfüsse in den Guetzli und auch keine Katzen in der Schokolade. Da käme niemand auf die Idee, von Konsumententäuschung zu sprechen.

Und die beliebten Goldfischli-Snacks von Kambly haben ausser der Form nichts mit Fischen zu tun – und sind sogar Vegan. Wie bitte? Vegan? Das schreit ja förmlich nach einem neuen Bundesgerichtsurteil. Vorsichtshalber.

Das Argument der Konsumententäuschung ist – höflich gesagt – dünn. Der Namenszirkus ist nicht nur peinlich, er lenkt gezielt ab. Und zwar von jenen Problemen, für die pflanzliche Alternativen eigentlich eine Antwort wären: Klimawandel, Artensterben, CO₂-Ausstoss, verschmutzte Böden und Gewässer – alles direkte Folgen unseres übermässigen Konsums tierischer Produkte.

Stellen wir das einmal nebeneinander: Wie sichern wir eine lebenswerte Zukunft für alle – versus – darf die Sojawurst «Wurst» heissen? Selbst überzeugte Fleischesser dürften erkennen, was hier die wichtigere Frage ist.

Wer hat hier Angst?

Warum also dieser kleinliche Krieg um Begriffe? Die Antwort ist so simpel wie offensichtlich: Angst. Die Angst der Fleisch- und Milchlobby – und der gesamten tierischen Landwirtschaft –, dass die Nachfrage nach pflanzlichen Produkten weiter wächst. Und diese Angst ist nicht unbegründet. Denn es geht tatsächlich um die Wurst.

Jede pflanzliche Alternative ist ein potenzieller Konkurrent für das tierische Original. Also wird jeder Strohhalm ergriffen, um den Markteintritt und die Etablierung dieser Produkte zu sabotieren.

Eigentlich weisen einige politische Leitplanken aber bereits in die richtige Richtung. Die EU will im Rahmen des Green Deal alternative Proteine fördern – aus Gründen der Nachhaltigkeit, Gesundheit und Klimaschutz.

Auch die Schweizer Ernährungsstrategie 2025–2032 setzt auf eine «Stärkung der pflanzenbasierten Ernährung».

Es sollten also die wirklich relevanten Fragen gestellt werden: Wie können Landwirte beim Anbau von Kichererbsen, Soja oder Bohnen unterstützt werden?

Wie lassen sich Gesetze gestalten, die den Marktzugang für neue, tierfreie Produkte erleichtern? Wie fördern wir Forschung und Innovation in diesem Bereich gezielt und effektiv?

Noch sind die Antworten zäh. Denn: Die Lobby der tierischen Landwirtschaft ist stark. Aber auch das ist nur eine Frage der Zeit.

Bis dahin: Popcorn raus und sich über absurde Namensvorschläge für vegane Produkte amüsieren.

Beispiel gefällig? «Vegane Disk» für Aufschnitt oder «pflanzliches unförmiges Ding aus Erbsenprotein» für Chicken-Nuggets.

Bald ist das Theater hoffentlich vorbei. Und dann können wir uns endlich den wichtigen Fragen widmen.

Zur Person: Mirjam Walser (39) schreibt auf Nau.ch regelmässig zum Thema Veganismus und die Zukunft der Ernährung. Als Beraterin und Gründerin der Vegan Business School ist sie Expertin für veganes Unternehmertum und vegane Innovationen.