UBS baut weitere 10'000 Stellen ab

Die UBS steht vor dem nächsten massiven Stellenabbau: Intern kursiert die Zahl von 10’000 Jobs, die bis 2027 wegfallen könnten

Das Wichtigste in Kürze

- Intern rechnet die UBS offenbar mit einem weiteren grossen Stellenabbau bis 2027.

- Laut einem Bericht sind rund 10'000 Stellen gefährdet.

- Betroffen sind demnach sowohl die Schweiz als auch internationale Standorte.

- Die Integration der Credit Suisse verzögert sich und verursacht hohe Zusatzkosten.

Bei der UBS könnten bis 2027 rund 10’000 Jobs gestrichen werden. Diese Zahl kursiert nach Informationen des «SonntagsBlick» intern und würde sowohl die Schweiz als auch internationale Standorte betreffen.

Offiziell bestätigt die Grossbank keinen konkreten Abbau, betont jedoch, der Stellenabbau solle «so gering wie möglich» gehalten und über natürliche Fluktuation, Frühpensionierungen, interne Mobilität sowie die Internalisierung externer Rollen abgefedert werden. In der Schweiz rechnet die UBS weiterhin mit rund 3000 Entlassungen.

Ein Abbau von 10’000 Stellen würde den Personalbestand laut dem Bericht auf rund 95’000 Vollzeitstellen reduzieren. Seit Sommer 2023, als die Übernahme der Credit Suisse formell startete, sind bereits rund 15’000 Jobs verschwunden. Im Schnitt fielen pro Quartal etwa 1250 Stellen weg. In den kommenden vier bis fünf Quartalen dürfte es nun zu weiteren, grösseren Wellen von bis zu 2000 Stellen kommen.

Die Integration der Credit Suisse komme langsamer voran als geplant, da noch zahlreiche komplexe Kundenbeziehungen fehlten und alte CS-Systeme weiterbetrieben werden müssten.

Zwar wurden laut Schweiz-Chefin Sabine Keller-Busse bereits 85 Prozent der Kundinnen und Kunden übertragen. Doch die anspruchsvollsten Fälle – grosse Firmenkunden und vermögende Privatkunden – stehen noch aus.

Weil deren Migration viel manuelle Arbeit erfordert, müssen alte CS-Systeme länger weiterbetrieben werden. Das verursacht zusätzliche Kosten in dreistelliger Millionenhöhe und verzögert die erwarteten Synergien.

Die UBS betont jedoch: «Die Migration der Kunden in der Schweiz verläuft nach Plan.»

Entlastung von regulatorischer Seite?

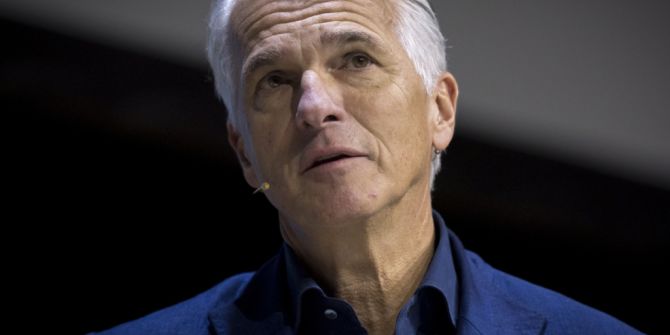

UBS-Chef Sergio Ermotti hatte Einsparungen von 13 Milliarden Dollar angekündigt. Bis Ende September wurden davon 10 Milliarden oder 77 Prozent realisiert. Dennoch bleibt die Kostenbasis hoch: Das gruppenweite Kosten-Ertrags-Verhältnis liegt bei 77 Prozent.

Damit schneidet die UBS deutlich schlechter ab als Konkurrenten wie Morgan Stanley (67 Prozent), Société Générale (61 Prozent) oder Santander (41 Prozent). Besonders im Vermögensverwaltungsgeschäft kämpfen die Schweizer mit strukturell hohen Kosten und teuren Kundenberater-Vergütungen, vor allem in den USA.

Eine Entlastung könnte nun von regulatorischer Seite kommen. Laut der Nachrichtenagentur «Reuters» ist das Finanzdepartement von Karin Keller-Sutter offenbar bereit, die Vorgaben für anrechenbares hartes Eigenkapital zu lockern.

Aktivierte Software oder latente Steueransprüche könnten künftig berücksichtigt werden – ein Potenzial von rund 11 Milliarden Dollar zusätzlichem Kapital.

Zwar geht dies zulasten der Qualität des Eigenkapitals, doch dort scheint ein politischer Kompromiss möglich. Die Aussicht auf weniger strenge Regeln liess die UBS-Aktie am Freitag um bis zu vier Prozent steigen; sie schloss bei 32.50 Franken, nahe dem Jahreshoch.