Schweizer möchten 93 Jahre alt werden

Das Wunschalter von Herrn und Frau Schweizer ist hoch. Für ein langes und gesundes Leben greifen immer mehr Menschen ins Portemonnaie.

Das Wichtigste in Kürze

- Laut einer Deloitte-Studie liegt das Wunschalter in der Schweiz bei 93 Jahren.

- Das gesunde Altwerden ist im Trend, es gibt mehr Kliniken.

- Dem Studienleiter zufolge wird die Zahlungsbereitschaft für ein längeres Leben steigen.

Wie alt wollen Schweizerinnen und Schweizer werden?

Eine Umfrage des Beratungsunternehmens Deloitte zeigt: Der Anspruch ist hoch.

«Mit einem durchschnittlichen Wunschalter von rund 93 haben wir nicht gerechnet. Das ist schon sehr hoch», sagt Studienleiter Marcel Thom zu SRF.

Zahlungsbereitschaft steigt

Das Wunschalter in der Schweiz liegt damit neun Jahre über der Lebenserwartung. Dass Menschen sich ein sehr langes Leben wünschen, ist nichts Neues, sondern eher ein Trend.

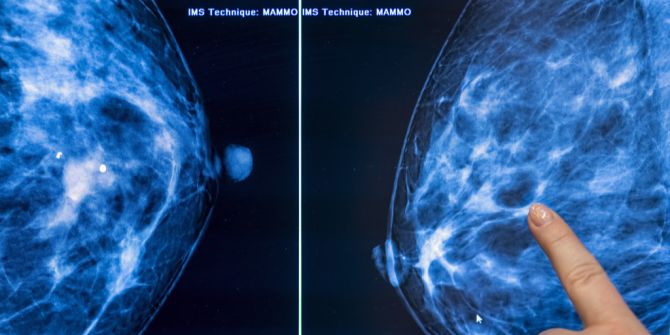

«Es schiessen überall Kliniken aus dem Boden, die sich auf ein gesundes Altwerden spezialisieren», so Thom weiter. «Auch bei uns in der Schweiz.»

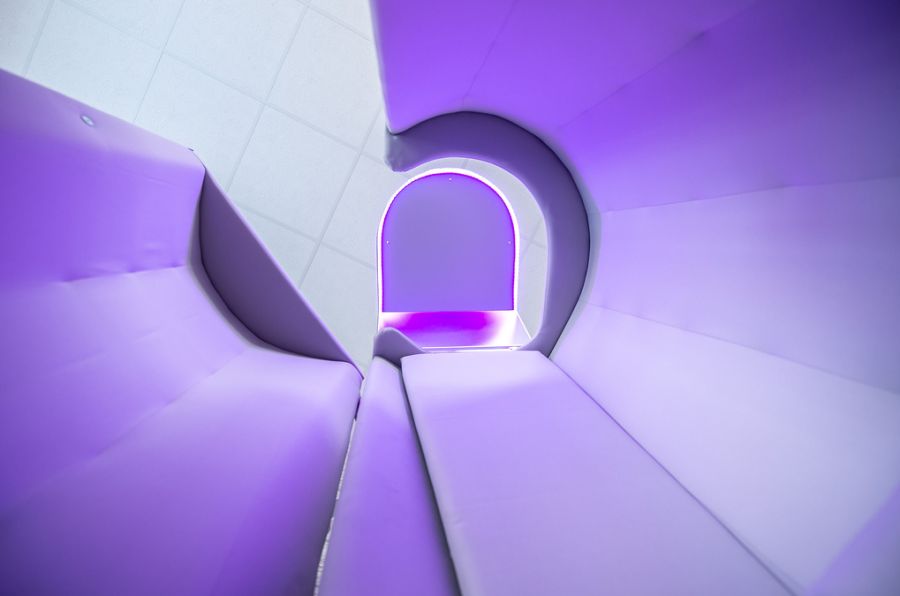

In den Sektor fliesse sehr viel Geld, sagt der Experte. Zudem setzten auch hierzulande immer mehr Menschen auf Kältekammern, Wärmetherapien, Sauerstoffbehandlungen. Diese sollen ihnen dabei helfen, länger zu leben.

Passend dazu wollen die Menschen für ein längeres und gesundes Leben laut dem Studienleiter auch mehr zahlen. Gemäss Studie sind 20 Prozent bereit, 150 bis 300 Franken pro Jahr mehr zu zahlen. 10 Prozent würden bis zu 500 Franken ausgeben, weitere 10 Prozent sogar über 500 Franken.

Die restlichen 60 Prozent sind nicht bereit, mehr als 150 Franken zusätzlich zahlen zu wollen. Thom rechnet in den nächsten Jahren aber mit einer Zunahme. «Bereits heute glaubt die Hälfte der Befragten daran, das Wunschalter erreichen zu können.»

Krankenkassen unter der Lupe

Was die Deloitte-Studie auch zeigt: Immer mehr Personen vergleichen im Herbst die Krankenkassenprämien. Und immer mehr zeigen sich bereit, ihre Grundversicherung zu wechseln – vor allem wegen gestiegener Prämien.

Das trifft jedoch am wenigsten auf Frauen und finanziell schwächere Haushalte zu. Damit wechseln gerade diejenigen Personen weniger, die am meisten profitieren würden.