Immer mehr Menschen in Basel: Was bedeutet das für die Klimaziele?

In den letzten etwa zwei Jahrzehnten ist die Bevölkerung des Kantons Basel-Stadt gewachsen. Bis ins Jahr 2045 könnten rund 20'000 weitere Menschen dazukommen.

Das Wichtigste in Kürze

- Rund 227'000 Menschen werden gemäss einem Bevölkerungsszenario 2045 in Basel leben.

- Inwiefern ist ein solcher Zuwachs problematisch für die Klimaziele des Kantons?

- Nau.ch hat beim Umweltökonomen Frank Krysiak von der Universität Basel nachgefragt.

- Er sagt, die Zunahme ist eine Herausforderung, aber kein grundlegendes Problem.

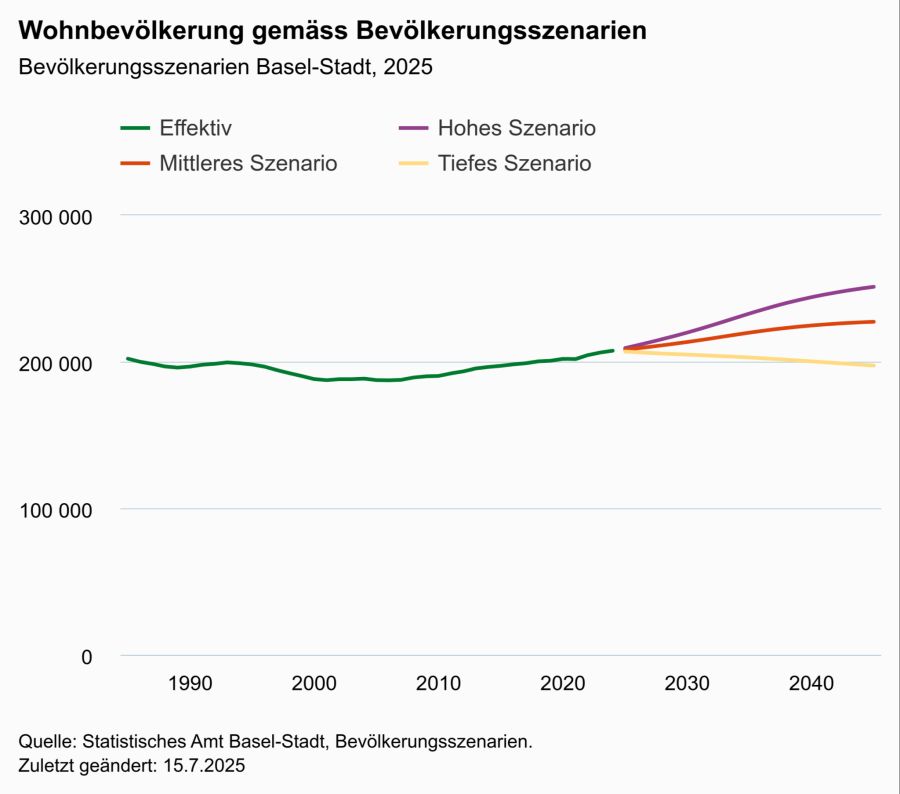

In zwanzig Jahren sollen mehr Menschen im Kanton Basel-Stadt leben als heute. Dies geht aus Zahlen des Statistischen Amts von Anfang letzter Woche hervor.

227'000 Personen werden es laut dem sogenannten «mittleren Bevölkerungsszenario» im Jahr 2045 sein. Zwei weitere Szenarien prognostizieren alternative Werte: Das «tiefe» 197'000 Menschen, das «hohe» 251'000.

2024 waren es etwa 208'000 Menschen, die im Stadtkanton wohnten. Grund für das prognostizierte Bevölkerungswachstum ist die Annahme, dass Basel-Stadt «als Wohn- und Arbeitskanton weiterhin attraktiv bleibt», so eine Mitteilung.

Doch was bedeuten diese Werte für die ambitionierten Klimaziele der Regierung? Nau.ch hat bei Frank Krysiak von der Uni Basel nachgefragt.

Krysiak ist Professor für Umweltökonomie und beschäftigt sich mit den langfristigen Auswirkungen von Umweltpolitik.

Nau.ch: Herr Krysiak, die Basler Bevölkerung soll bis 2045 weiter steigen. Welchen Einfluss hat dies auf die Klimaziele von Basel-Stadt?

Frank Krysiak: Der Kanton hat sich das Ziel gesetzt, bis 2037 «Netto-Null» zu erreichen. Dies bedeutet, dass vermeidbare direkte Emissionen fast vollständig auf null gesenkt werden. Raumwärme wird erneuerbar zur Verfügung gestellt, Mobilität wird weitgehend frei von fossilen Treibstoffen.

Eine Zunahme der Bevölkerung erhöht hier allenfalls die Kosten, da mehr Infrastruktur, beispielsweise für Fernwärme oder den öffentlichen Verkehr bereitgestellt werden muss. Es verursacht aber kein grundlegendes Problem, da die Emissionen pro Kopf auf nahezu null gesenkt werden.

«Mehr Bevölkerung bringt auch Chancen»

Etwas anders sieht dies im Bereich der schwer vermeidbaren Emissionen aus, zum Beispiel bei der Kehrichtverbrennung. Hier müssen entstehende Emissionen abgeschieden und langfristig gespeichert werden. Die Kosten dafür skalieren vermutlich proportional mit der Bevölkerungszahl.

Ähnliches gilt für graue Emissionen in Gebäuden: Mehr Bevölkerung bedeutet mehr Wohnraum und damit mehr graue Emissionen.

Graue Emissionen sind aber indirekte Emissionen und damit nicht Teil des Ziels «Netto-Null». Insgesamt stellt eine Zunahme der Wohnbevölkerung damit eine Herausforderung, nicht aber ein grundlegendes Problem für den Klimaschutz dar.

Zu bedenken ist auch, dass mehr Bevölkerung meist auch mehr wirtschaftliche Leistung und damit auch mehr Spielraum für Massnahmen bedeutet.

Nau.ch: Ist es überhaupt realistisch, bei all diesen stetigen Veränderungen, verbindliche Ziele bis mehrere Jahre in die Zukunft einzuhalten?

Krysiak: Es gibt neben der Entwicklung der Bevölkerungszahl noch viele weitere sehr dynamische Faktoren. Zu nennen wären hier insbesondere die wirtschaftliche Entwicklung und der technische Fortschritt.

Trotz dieser Dynamik ist es aber wichtig, klare und überprüfbare Ziele zu setzen. Klimaschutz basiert auf den Investitionsentscheidungen vieler Menschen und Unternehmen. Diese Entscheidungen brauchen verlässliche politische Rahmenbedingungen.

Ein Unternehmen investiert nur beispielsweise in elektrische LKW oder neue Anlagen für Prozesswärme, wenn es hinreichend sicher ist, dass die Politik Klimaschutz im folgenden Jahr nicht plötzlich für weniger wichtig hält.

Ebenso brauchen Investitionen in Infrastruktur, wie etwa Fernwärme, viel Zeit und entsprechend langfristige Planungen. Wenn Dynamiken anders verlaufen als ursprünglich geplant, dann muss eben im Bereich der Massnahmen nachgesteuert werden.

Krysiak: Muss sich lohnen, weniger Wohnraum zu beanspruchen

Nau.ch: Steht der mit einer steigenden Bevölkerung einhergehende Bedarf an mehr Wohnraum im Konflikt mit dem Ziel, mehr Grünflächen zu schaffen?

Krysiak: Da ich kein Stadtplaner, sondern Ökonom bin, kann ich hier nur begrenzt Auskunft geben.

Vermutlich gibt es aber Zielkonflikte in der Flächennutzung. Der Kanton Basel-Stadt wird ja nicht grösser, wenn hier mehr Menschen wohnen.

Allerdings gibt es doch einige Areale, für die neue Nutzungen sinnvoll sind und die heute weder Wohnraum noch Grünflächen zur Verfügung stellen. Dies gibt Spielraum. Zum anderen kann eine Stadt durchaus auch in die Höhe entwickelt werden.

Schliesslich ist es auch denkbar, dass der Bedarf an Wohnraum nicht proportional mit der Bevölkerungszahl wächst. Die Wohnfläche pro Kopf hat in den vergangenen 50 Jahren stark zugenommen. Wir leisten uns immer mehr Wohnraum. Dieser Trend kann (in Grenzen) auch wieder umkehren.

Wichtig ist es hier, den Wohnungsmarkt so liquide zu halten, dass es auch möglich ist und lohnt, weniger Wohnraum zu beanspruchen. Beispielsweise, wenn Kinder volljährig werden und ausziehen.

Hier gibt es viele gute Ansätze in der Arealplanung, wo gezielt mit Wohnungen verschiedener Grössen für verschiedene Lebensabschnitte bebaut wird. Menschen können dann innerhalb eines Areals zügeln, wenn sie mehr oder weniger Wohnraum benötigen.

Ebenso können wenig genutzte Flächen reduziert werden, indem etwa Gästezimmer im Gebäude vorgehalten werden statt in einzelnen Wohnungen.

In den vergangenen Jahren sind hier viele Ideen und Ansätze entstanden, die helfen können, den Zielkonflikt zwischen Wohn- und Grünfläche zu entschärfen.