Gibts bald auch in der Schweiz virtuelle Kuh-Zäune?

Bald könnte man beim Wandern keine Kuh-Zäune mehr sehen. Die Vorbereitungen für virtuelle Zäune laufen. Dänemark macht es bereits vor.

00:00 / 00:00

Das Wichtigste in Kürze

- Dänemark erlaubt den Einsatz von virtuellen Zäunen für Weidetiere.

- Auch die Schweiz prüft den Einsatz von virtuellen Zäunen für eine moderne Weidewirtschaft.

- Der Bauernverband ist offen. Hohe Investitionskosten könnten aber abschreckend sein.

Dänische Bauern zäunen ihre Tiere nun virtuell ein. Nach einer vierjährigen Testphase hat das nordische Land virtuelle Zäune in der Weidetierhaltung erlaubt.

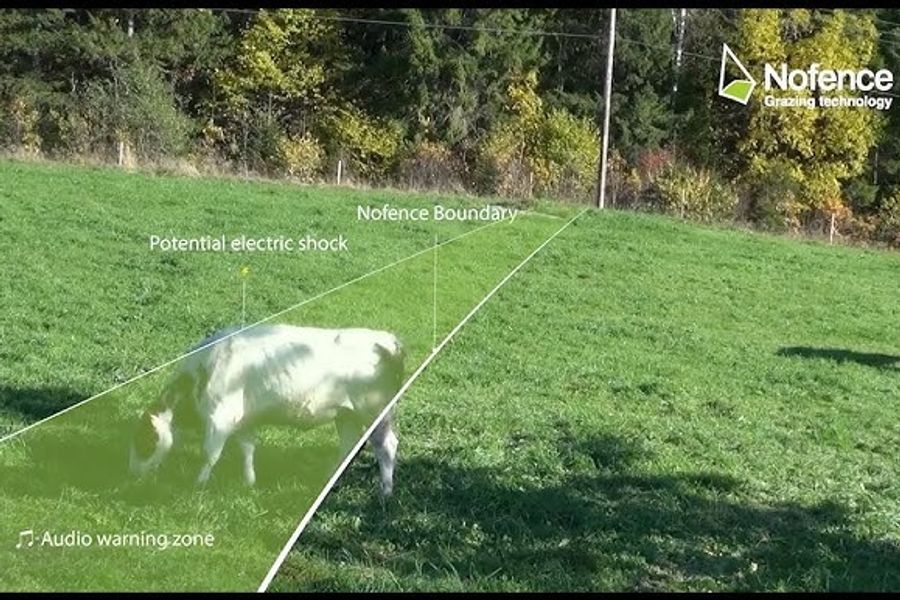

Die Idee: Der physische Zaun fällt Weg. Stattdessen wird die Weidegrenze virtuell auf einer Karte eingezeichnet. GPS-Halsbänder sorgen dann dafür, dass Kühe, Schafe oder Rinder die Zone nicht verlassen.

Dabei werden sie mit akustischen Signalen gelotst. Zudem sendet das Halsband Stromimpulse aus, sollten die Tiere sich dem virtuellen Zaun näheren. So dass die Tiere wieder umdrehen – ähnlich wie bei einem Elektrozaun.

Und das funktioniert. Der dänische Landwirtschaftsminister Jacob Jensen schwärmt von «neuen Möglichkeiten für eine flexible Beweidung». Tests zeigten keine negativen Auswirkungen auf das Tierwohl.

Noch braucht es für den Einsatz aber eine Ausnahmegenehmigung. Denn die dänischen Tierschutzregeln verbieten Geräte, die den Tieren Stromschläge versetzen. Auf lange Sicht soll das Recht aber dahingehend angepasst werden, sodass die Sonderbewilligungen wegfallen.

Und auch in der Schweiz könnten virtuelle Zäune schon bald zum Einsatz kommen. Der Bund tüftelt daran schon länger. Und auch hiesige Testversuche ergaben positive Resultate.

Bund schaut freudig auf Dänemark

Massimiliano Probo, Fachspezialist bei der Forschungsanstalt Agroscope, sagt nach dem Testphase-Ende in Dänemark zu Nau.ch: «Die Bundesämter sind daran interessiert, zu evaluieren, wie das System in anderen Ländern, insbesondere in den nordeuropäischen Ländern, geregelt ist. Da diese oft ähnliche Tierschutzgesetze wie die Schweiz haben.»

Aktuell werde die künftige Anwendung des Systems in der Schweiz geprüft. Wann es so weit ist, kann Probo aber noch nicht sagen. Derzeit evaluieren die Behörden die Testergebnisse von Versuchen im Zeitraum 2021 bis 2023.

Agroscope sieht in virtuellen Zäunen ein grosses Potenzial für die moderne Weidewirtschaft. Einerseits können sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für das Einzäunen deutlich reduzieren. Bauern behalten die Position ihrer Tiere dank Echtzeitüberwachung jederzeit im Blick.

Dazu kommt: Weiden lassen sich flexibel an die Futterqualität und aktuelle Umweltbedingungen anpassen. So können etwa erosionsgefährdete Flächen nach starken Regenfällen kurzfristig ausgeschlossen werden.

Auch für den Naturschutz bieten virtuelle Zäune Vorteile: Physische Barrieren durch Zäune, die Wildtiere behindern, entfallen so.

Tiere gewöhnen sich schnell an GPS-Zaun

Probo betont: «Die von Agroscope durchgeführten Studien ergaben keine negativen Auswirkungen auf das Tierwohl.» Einzig in den ersten zwei bis drei Tagen zeigten sich die Tiere irritiert – sie mussten sich erst daran gewöhnen.

Aber: «Im Allgemeinen lernten die Tiere sehr schnell, das System zu benutzen und setzten es erfolgreich ein.» Sämtliche Parameter (Kortisol, Milchproduktion, Futteraufnahme, Körpergewicht, Weideaktivität) zeigten keine Auffälligkeiten.

Der Schweizer Bauernverband will die Bewertungen des Bundes zunächst abwarten. Sprecherin Sandra Helfenstein meint aber zuversichtlich zu Nau.ch: «Wenn sich diese Technologie bewährt und auch bezüglich Tierwohl akzeptiert ist, spricht aus unserer Sicht nichts dagegen.»

Der Bauernverband sieht darin nämlich durchaus Vorteile. «Aus unserer Sicht gibt es durchaus interessante Anwendungsmöglichkeiten – zum Beispiel im Alpgebiet, wo das Zäunen sehr aufwändig ist.»

Auch in Gebieten, wo Zäune ständig verschoben werden müssen, könnte die virtuelle Alternative Abhilfe schaffen. Insbesondere in abgelegeneren Regionen.

Allerdings ist der Einsatz auch mit möglichen Nachteilen verbunden, meint Helfenstein. «Da es sich um ein neues System handelt, ist es mit Investitionen und damit Kosten verbunden. Zum Beispiel müssen alle Tiere mit einem entsprechenden Halsband ausgerüstet werden.»

Virtueller Zaun braucht Internet und GPS

Zudem müsse sichergestellt werden, dass das System «absolut zuverlässig» funktioniere. «Es braucht also Internet und GPS-Signal, die störungsfrei funktionieren. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Tiere irgendwohin wandern.»

Ein weiterer Nachteil virtueller GPS-Zäune sei, dass sie im Gegensatz zu physischen Zäunen keine sichtbare Barriere darstellen. Sie verhindern zwar, dass Tiere das festgelegte Gebiet verlassen, nicht aber, dass Spaziergänger, Wanderer, Biker oder Reiter die Weide betreten.

Doch sind Schweizer Bauern gegenüber dem virtuellen Zaun grundsätzlich aufgeschlossen?

«Es kommt sehr auf das entsprechende Umfeld an. Damit sie eingesetzt werden, müssen so grosse Vorteile gegenüber herkömmlichen Zäunen bestehen. Dass sich die Investition für den Betrieb lohnt», sagt Bauernverbands-Sprecherin Helfenstein.

Der Schweizer Tierschutz hat das Thema bislang fachlich nicht vertieft, heisst es auf Anfrage. Er begrüsse aber «grundsätzlich Anstrengungen, die dazu führen, dass Hindernisse und Barrieren wie Zäune weniger werden». So werde die Landschaft für Wildtiere zugänglich.

Zwick bei virtuellem Zaun ist schwächer als bei Elektrozaun

Wie sich die Methode auf das Wohlergehen der Kühe auswirkt, sei von verschiedenen Faktoren abhängig.

Zumindest etwas dürfte auch aus tierischer Sicht dafür sprechen, wie die Forschung von Agroscope zeigt. Der Stromimpuls am Halsband ist rund 25 Mal schwächer als der eines herkömmlichen Elektrozauns.

Zudem ist der Hals eine Körperstelle, die weniger schmerzempfindlich ist als die Nase. Die Nase wird üblicherweise beim ersten Kontakt mit einem Elektrozaun getroffen.