ETH-Professorin Stadler erklärt das R-Wert-Debakel

Tanja Stadler ist verantwortlich für die R-Wert-Berechnungen. Nachdem ETH und BAG wiederholt massiv nach unten korrigieren mussten, nimmt sie jetzt Stellung.

Das Wichtigste in Kürze

- Die ETH korrigierte den berechneten R-Wert widerholt im Nachhinein massiv nach unten.

- Die verantwortliche Professorin Tanja Stadler erklärt jetzt im «SRF», wie es dazu kam.

- Der R-Wert sei nur eine Schätzung und dürfe nicht einzige Grundlage für Massnahmen sein.

Während der Winter die Schweiz weiter im eisigen Griff hält, fiebert das Land dem Frühling entgegen. Gleichzeitig sinken in den meisten Kantonen die Fallzahlen seit Wochen und machen auch Hoffnung auf ein baldiges Ende des Lockdowns. Doch das BAG war bisher zurückhaltend: Zu gross ist die Angst vor den hochansteckenden Coronavirus-Mutationen.

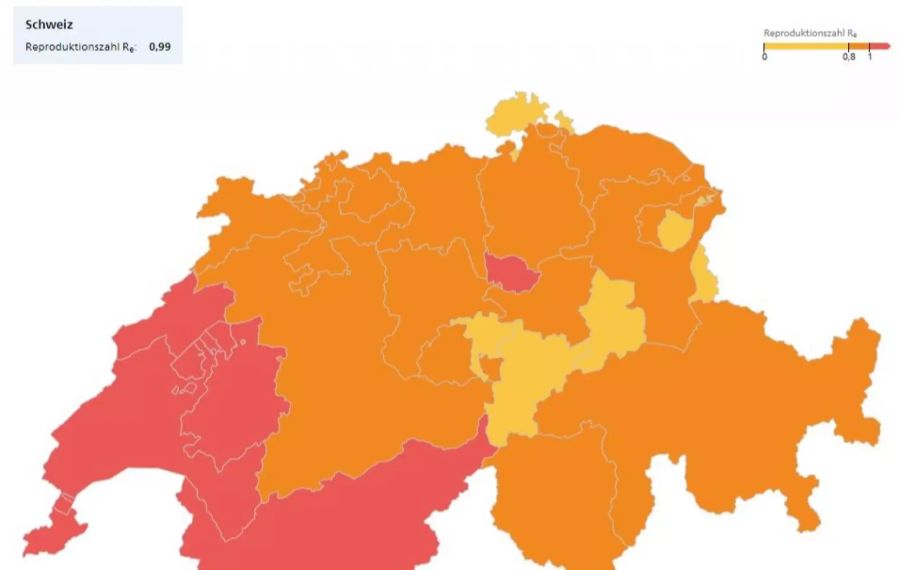

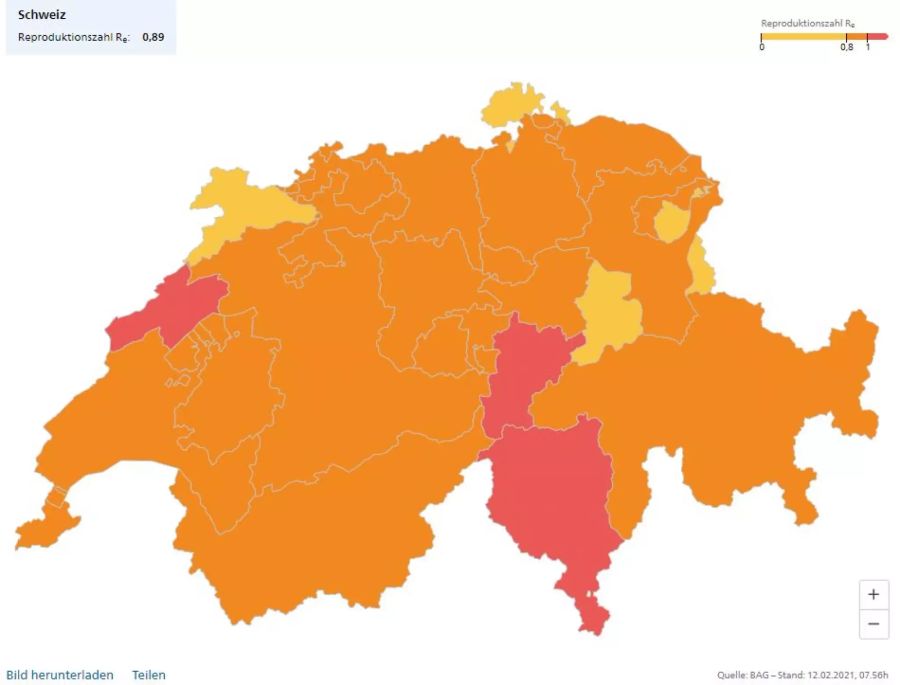

Anfangs Februar meldete das BAG dann erstmals wieder einen R-Wert von mehr als 1. Die Aufregung über die Negativ-Schlagzeile war gross. Aber nichts im Vergleich dazu, als bekannt wurde, dass BAG und ETH den Wert im Nachhinein mehrfach nach unten korrigierten.

Gegenüber «SRF» erklärt jetzt die Verantwortliche für die Berechnung des R-Werts, Tanja Stadler, wie das passieren kann. Die Mathematikerin ist Professorin im Biosystem Science-Departement der ETH und auch Task Force-Mitglied.

«Wahren» R-Wert gibt es nicht

Für sie sei wichtig, so Stadler, dass die Menschen verstehen würden, dass der R-Wert immer nur eine Schätzung sei und einen Trend darstelle, wie sich die Pandemie vor rund zwei Wochen entwickelt habe. Einen «wahren» R-Wert könne man gar nicht ermitteln.

«Diese Schätzung ist zudem immer mit Unsicherheiten verbunden, die wir in der Wissenschaft berechnen und auch immer angeben», erklärt die Professorin. Der angegebene Unsicherheitsintervall beträgt 95 Prozent. «Neue Daten erlauben uns dann, den R-Wert besser abzuschätzen und nachträglich zu korrigieren.»

Die Berechnungsmethode musste von der ETH aber am 25. Januar angepasst werden. «Da wir gesehen haben, dass wir bei hohen Fallzahlen nicht mehr immer in diesem Bereich lagen, bestimmen wir das Unsicherheitsintervall neu mithilfe einer sogenannten Block-Bootstrapping-Methode». Dieses neue Verfahren würde die Unsicherheit der Schätzungen besser widerspiegeln.

Task Force: R-Wert Schätzungen als Hauptgrund für Entscheidungen ungeeignet

Dieser Unsicherheitsintervall ist aber nach wie vor ein Problem: Wenn der Fehlerbereich wie zum Beispiel in der ersten Februarwoche sich zwischen 0,88 bis 1,15 befindet, kann das alles heissen, von wesentlich weniger Neuansteckungen, bis hin zu einer deutlichen Verschlechterung der Pandemie.

Gleichzeitig hat die Regierung bei Entscheiden bezüglich neuer Massnahmen wiederholt prominent auf den R-Wert als Begründung verwiesen. Auch Stadler sagt darum: «Aus Sicht der Task Force sollte die Schätzung der Reproduktionszahl nie als einzige Grösse verwendet werden, um die epidemiologische Lage zu beurteilen und Entscheidungen zu fällen.»