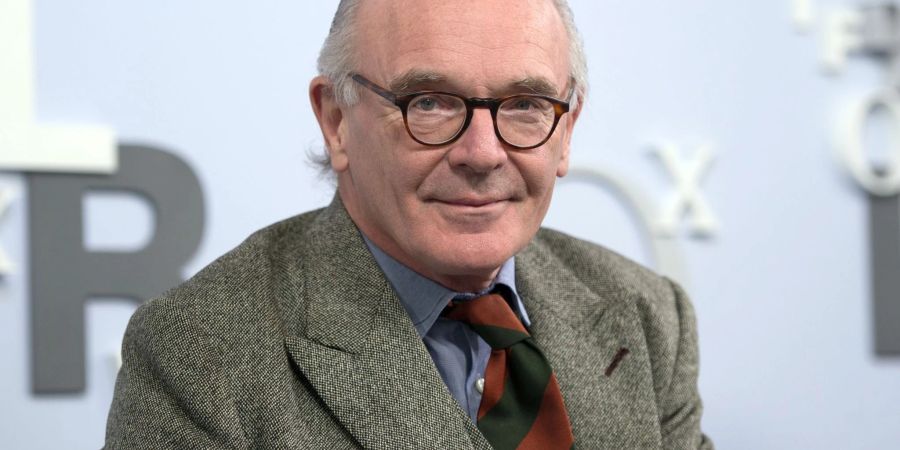

Martin Mosebachs neuer Roman «Taube und Wildente»

Die Fallstricke einer Ehe und die Faszination eines Gemäldes: Martin Mosebach erzählt fast altväterlich von Menschen und Bildern.

Das Wichtigste in Kürze

- Der hochgebildete Kleinverleger Ruprecht Dalandt verbringt den Sommer mit seiner Familie samt erwachsener Stieftochter und zwei Verlagsangestellten im herrschaftlichen, etwas heruntergekommenen Anwesen seiner Frau Marjorie in der Provence - in Sichtweite des berühmten Montagne Saint-Victoire, den Paul Cézanne sein Leben lang gemalt hat.

Man plaudert, spielt Klavier, diskutiert über Kunst und noch mehr über Geld, geht zwischendurch fremd, beobachtet die Hausangestellten und lässt sich beobachten, während die Grillen zirpen und die Hitze schläfrig macht.

Dies ist das bukolisch-putzige Tableau von Martin Mosebachs neuem Roman «Taube und Wildente», in dessen Zentrum aber gerade nicht der weltberühmte Erneuerer und Avantgardist Cézanne steht, sondern ein eher obskures Tier-Stillleben des deutschen Porträtmalers Otto Scholderer (1834-1902), eines von etlichen Kunstwerken, die im Haus der wohlhabenden Familie von Marjorie verteilt hängen.

Scholderer, der wie der Büchnerpreisträger Mosebach in Frankfurt am Main geboren wurde, zählte nicht zur «Vortruppe der Fortschrittsarmee», wie es im Roman heisst, und vielleicht rührt daher die Faszination, die sein Gemälde auf den Geistesmenschen Ruprecht ausübt. Er entdeckt die vielfältigsten Nuancen und Qualitäten in Scholderers «Tote Feldtaube und Wildente», das zu einem Zentrum seiner geistigen Existenz geworden ist. Da ist es dann doch sehr ärgerlich, dass seine geschäftstüchtige Ehefrau das Kunstwerk schnöde verkaufen will, um die längst fällige Sanierung des Hausdaches bezahlen zu können. Unter südlicher Sonne bahnt sich ein Drama an. Aber komisch kann es mitunter auch werden: Über einen Wiedehopf im Garten heisst es, er sei «geschäftig wie auf einem Botengang».

Sehr gekonnt inszeniert Mosebach in dieser tragikomischen Ehekomödie die kleinen Bosheiten, die versteckten Seitenhiebe, das beredte Schweigen bei Tisch. Marjorie betrügt ihren Mann sehr gewissenhaft und regelmässig mit dem drahtigen Verwalter, der vorne im Pförtnerhäuschen wohnt, aber auch Ruprecht hat ein erotisches Geheimnis. Und trotzdem bilden diese abgrundtief unsympathischen Eheleute eine Schicksalsgemeinschaft, die wie ein Bollwerk allen Zumutungen des Lebens trotzt. Erzählt wird dies alles mit fein ziselierter Ironie, die aber die antimodernen Affekte des Autors nur mühsam kaschiert.

Entstanden ist so ein etwas aus der Zeit gefallener Biedermeier-Roman, mit einem Weltbild wie aus den 1950er Jahren: die Männer haben hochspannende Berufe, sind Künstler, Verleger oder Pianisten. Schade, da bleiben für das zarte Geschlecht nur die Rollen von Ehefrau, Mutter oder Geliebter übrig. Die etwas schrullige Lektorin Sieglinde Stiegle bildet eine Ausnahme, aber sie fungiert in diesem altväterlichen Beziehungs-Mobile lediglich als belächelte Randfigur.

Und immer wieder geht es um Hierarchien: Vom steinreichen Grossvater Marjories, der sein Vermögen in der belgischen Kolonie Kongo gemacht hat, bis zu den portugiesischen Hausangestellten im Landhaus, die nach jahrzehntelangem Dienst eines Tages von Marjorie wie Sperrmüll vor die Tür gesetzt werden.

Der zweite Teil des Romans spielt einige Monate später in Deutschland. Ruprecht hat seiner Frau das geliebte Gemälde abgekauft. Jetzt zerbricht er sich den Kopf, vor welchem Hintergrund sein Scholderer am besten wirken könnte, und welche Bilder man dem auserwählten Stillleben wohl dazugesellen könnte. Marjorie ist in Frankreich geblieben, die Eheleute nehmen sich eine Auszeit. Als man wieder zusammen ist, brennt der Weihnachtsbaum, und alle Exaltationen scheinen sich in Luft aufgelöst zu haben.

Martin Mosebach, Taube und Wildente, Deutscher Taschenbuchverlag, München 2022, 333 S., 24 Euro, ISBN: 978-3-423-28000-6.