Naturgefahrenkarte von Biel ist auf dem aktuellen Stand

Die Stadt Biel hat ihre Naturgefahrenkarte aktualisiert und dem Kanton zur Anerkennung eingereicht.

Die Gemeinden sind gesetzlich verpflichtet, eine Karte der Naturgefahren zu erstellen. Die Stadt Biel verfügt seit 2005 über eine Gefahrenkarte. Weil sie wegen neuer Schutzbauten überholt ist, hat die Stadt die Gefahrenkarte jetzt revidiert und zur Anerkennung bei der kantonalen Behörde eingereicht.

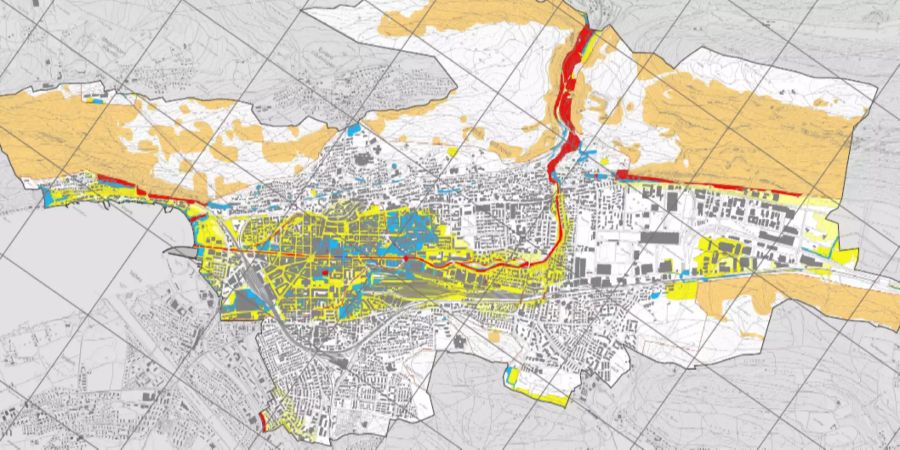

Die Gefahrenkarte stellt die Gefährdungen durch Wasser, Sturzprozesse (Steinschlag, Blockschlag) und Bodenbewegungen (permanente Rutschungen und Hangmuren) in den fünf Stufen «erhebliche Gefährdung» (rot), «mittlere Gefährdung» (blau), «geringe Gefährdung» (gelb), «Restgefährdung» (gelb-weiss) und «keine Gefährdung» (weiss) dar. Der Vergleich zur Gefahrenkarte von 2005 zeigt, dass grosse Gebiete zwischen der Taubenlochschlucht und dem See statt der blauen neu der gelben Gefahrenstufe zugeteilt sind.

Insbesondere die Wasserbau- und Renaturierungsmassnahmen im Bereich der Schüssinsel, des Renferareals und des Drahtwerkareals haben die Gefährdung durch Überflutungen deutlich verringert. Im Gegenzug gibt es auch Gebiete mit erhöhter Überflutungsgefahr. Dies liegt zum Teil an Änderungen der Beurteilungsmethodik (Quartiere Gurzelen und Champagne) oder an neuen Erkenntnissen über die Pegelhöchststände des Sees und der Zihl.

Bei den Sturzprozessen reichen die roten Zonen in Vingelz und in Bözingen weiter ins Siedlungsgebiet hinein als bisher. Gründe dafür sind ebenfalls die neue Beurteilungsmethodik sowie detailliertere Berechnungen.

Dass die in der Karte dargestellten Gefährdungen realistisch sind, zeigen sporadische Ereignisse wie die Hochwasser von 2007 oder Steinschläge in der Taubenlochschlucht und in Vingelz (zuletzt am 13. März 2020). Sie werden meistens durch extreme Wetterereignisse wie starke und langanhaltende Niederschläge oder das Gefrieren und Auftauen von wassergesättigten Böden verursacht.

Auf Basis der Gefahrenkarte und weiterer Grundlagen wird die Stadt jetzt Risiko-Hotspots identifizieren, Schutzmassnahmen planen und in absehbarer Zeit realisieren. Die Erkenntnisse der Gefahrenkarte fliessen aber auch in die Teilrevision der baurechtlichen Grundordnung ein. Zudem liefern sie wichtige Grundlagen für die Beurteilung von Baugesuchen in Bezug auf Naturgefahren.