Diese Gruppen radikalisieren Teenies zu Frauenhassern

In der «Manosphere» radikalisieren sich junge Männer aus Frust, Einsamkeit und Sehnsucht nach Anerkennung – mit teils gefährlichen Folgen.

Das Wichtigste in Kürze

- Die «Manosphere» vereint Gruppen mit frauenfeindlichen und radikalen Weltbildern.

- Psychologen sehen Einsamkeit, Frust und Normdruck als Hauptursachen für den Rückzug.

- Influencer wie Andrew Tate verdienen an der Unsicherheit junger Männer im Netz.

Die sogenannte «Manosphere» ist ein loses Online-Netzwerk aus Blogs, Foren, YouTube-Kanälen und TikTok-Accounts. Sie vereint Männer, die sich als Verlierer der Gleichberechtigung sehen.

Zu den bekanntesten Gruppierungen zählen Men Going Their Own Way (MGTOW), Pick-Up Artists (PUA, Deutsch etwa: Aufreiss-Künstler) und die Incels.

Alle verfolgen unterschiedliche Interessen. MGTOW ruft junge Männer dazu auf, Kontakte zu Frauen zu unterlassen. Die Bewegung lehnt Bindungen durch Ehe oder Partnerschaft grundsätzlich ab.

PUA setzen auf gezielte Verhaltensweisen und psychologische Methoden, um ihre Chancen bei der sexuellen Verführung von Frauen zu erhöhen.

Incels wiederum haben unfreiwillig keinen Geschlechtsverkehr beziehungsweise keine romantische Beziehung und machen Frauen dafür verantwortlich.

Von der Radikalisierung bis zum Amoklauf

Allen Gruppierungen gemein sind ein objektifizierendes und sexistisches Frauenbild sowie eine teils gefährliche Radikalisierung.

Mehrere Amokläufe in den letzten zehn Jahren in den USA lassen sich nachweislich auf das «Manosphere»-Umfeld zurückführen.

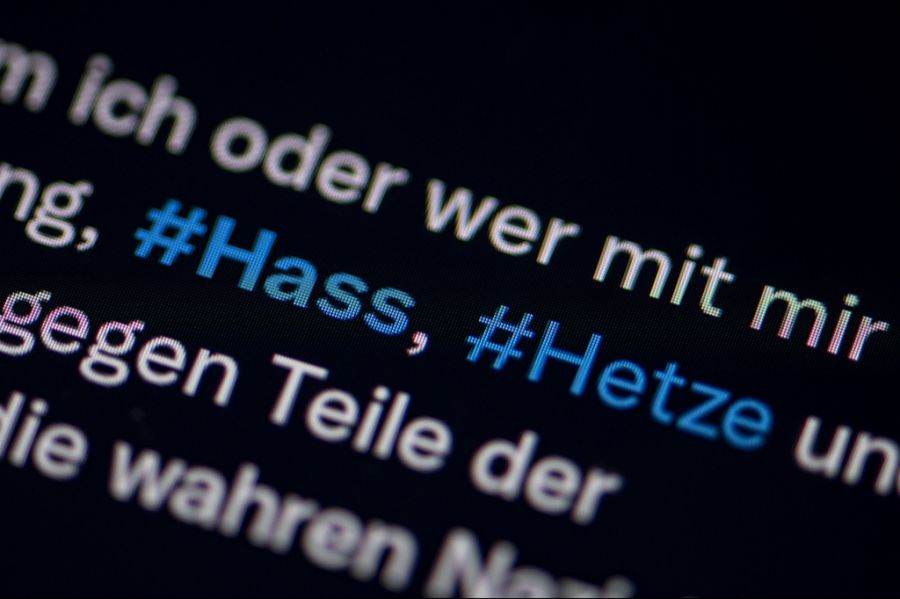

In den digitalen Räumen der «Manosphere» herrscht ein Weltbild vor, das Frauen pauschal abwertet. Sie werden für persönliche oder gesellschaftliche Probleme verantwortlich gemacht.

Männlichkeit wird dagegen häufig über Dominanz, emotionale Kälte und Kontrolle definiert. Begriffe wie «Alpha-Mann» finden auch ausserhalb der Szene, etwa im Deutschrap, Zustimmung.

Wer sind die Männer – und warum landen sie dort?

Wer sind diese Teenager und jungen Männer in der «Manosphere»? Was treibt sie an? Und wer steckt hinter der Propaganda-Maschinerie?

Tobias Rohrbach ist Post-Doktorant der Universität Bern und forscht zu Geschlechterrollen im Internet. Er sagt: «Die negativen Konsequenzen solcher Ideologien – und deren Popularität – kann man nicht überschätzen.»

Gerade Männer mit sehr traditionellen Männlichkeitsvorstellungen leiden stark. Rohrbach sagt: «Männer stecken oft in einem engen Korsett, das sie sich selbst auferlegen – oder das ihnen auferlegt wird.»

Weshalb landen denn Männer überhaupt in der «Manosphere»? Der deutsche Psychologe und Psychotherapeut Dr. Michael Klein hat sich intensiv mit Incels befasst.

Er nennt als Hauptursachen Frust, Einsamkeit – und das Gefühl, abgehängt zu sein.

Auch Männer werden gesellschaftlich benachteiligt

Diese Männer hätten ein Bewusstsein für eine gesellschaftliche Benachteiligung, die auch Männer betreffe. Und die gibt es natürlich wirklich.

Klein listet auf: «75 Prozent aller Suizide sind Männer – und keinen kümmert es wesentlich. Die Forschung zu Prostatakrebs erhält nur zehn Prozent der Mittel, welche die Brustkrebsforschung erhält. Tödliche Berufsunfälle betreffen zu über 90 Prozent Männer.»

Hinzu kommt: Incel-Männer erleben bei Frauen häufig Ablehnung.

Klein: «Wenn Männer mangelnde Attraktivität haben, haben sie schlechtere Karten. Die (weibliche) Partnersuche folgt evolutionären Kriterien: Körpergrösse, Muskeln, Smartness.»

Für jene, die diesen Normen nicht entsprechen, ist das schwer auszuhalten. Im Internet suchen sie nach Gleichgesinnten – und landen schnell in der «Manosphere».

Forscher: Psychologische Angebote für einsame Männer «wären gut»

«Es wäre gut», sagt Klein, «wenn es für diese einsamen Männer psychologische und gesellschaftliche Angebote gäbe. Dann wäre die Gefahr kleiner, dass sie sich in diesen Online-Communitys radikalisieren.»

Was in der «Manosphere» passiert, sei ein sozialpsychologisch naheliegender Prozess: «Wenn man in einer Bubble bleibt und kaum Austausch ausserhalb hat, radikalisiert man sich.»

Sexisten-Influencern geht es vor allem um Profit

Gerade Incels klagen über ihren Misserfolg bei Frauen und ihre unfreiwillige sexuelle Enthaltsamkeit.

«Natürlich haben diese jungen Männer kein ‹Anrecht› auf eine Frau», sagt Klein. «Aber sie haben es verdient, dass man ihren Leidensdruck wahrnimmt – und ihn vor allem nicht abwertet.»

Gesellschaftlich fehle es häufig an Empathie für diese jungen Männer. «Dieser Umstand muss bewusster werden.»

Kommunikationswissenschaftler Rohrbach stimmt zu: «Kritik am Patriarchat ist nach wie vor sehr wichtig und legitim. Aber ihr sollten auch Empathie und positive Männlichkeitsbilder entgegengestellt werden.»

Wichtig sei zudem, den Männern aufzuzeigen, dass Figuren wie Andrew Tate vor allem eines verfolgen: Profit. «Tate quetscht als unantastbarer Diktator sein Volk systematisch aus.»

Hinter der Ideologie: Wer profitiert von der «Manosphere»?

Längst handelt es sich bei der «Manosphere» nicht mehr nur um frustrierte Einzelgänger – sondern um eine lukrative Industrie. Besonders in der Pick-Up-Artist-Szene zeigt sich, wie aus der Unsicherheit junger Männer Kapital geschlagen wird.

Psychologe Michael Klein nennt PUA eine «völlig inakzeptable und auch ethisch nicht vertretbare Initiative».

«Die Jungs und Männer, die da reingehen, profitieren davon überhaupt nicht. Auch gegenüber Mädchen und Frauen ist das unethisch. Reine Geldmacherei der Industrie im Hintergrund.»

Verdient wird hier vor allem von Coaches, Kursanbietern und Influencern, die jungen Männern «zeigen», wie sie Frauen aufreissen.

Auch bei Figuren wie Andrew Tate zeigt sich, wie die Mechanismen ausgenutzt werden, um Reichweite und Macht zu vergrössern.

Rohrbach: «Tate und Co. nutzen die affektive Aufmerksamkeitsökonomie auf Social Media aus, um ihre Inhalte besonders sichtbar zu machen.» Über Fake-Accounts und organisiertes Re-Posten werde das Meinungsklima manipuliert.

Zwischen Empathie und Verantwortung

Die «Manosphere» ist kein Randphänomen mehr, sondern ein Symptom tiefer gesellschaftlicher und psychologischer Spannungen.

Junge Männer, die sich von gesellschaftlichen Entwicklungen abgehängt fühlen, landen auf der Suche nach Halt und Anerkennung in digitalen Echokammern. Oft mit fatalen Folgen.

Die Antwort darauf kann nicht nur in Verboten und moralischer Empörung liegen.

Es braucht Räume für offene Gespräche über Männlichkeitsbilder, psychologische Unterstützung. Und ein Bewusstsein dafür, dass auch Männer unter restriktiven Geschlechterrollen leiden können.

Ohne, dass dies den Kampf gegen Sexismus relativiert.