Kunstmuseum Bern: Vom Grossstadtfieber zum Alpsonntag

Die Werke des deutschen Expressionisten Ernst Ludwig Kirchner, der viele Jahre in Davos lebte, sind zurzeit im Kunstmuseum Bern ausgestellt.

Eine unglaubliche Farbengewalt: Grün und Blau, Violett und insbesondere viel Rot. Kirchner meets Kirchner heisst die Ausstellung, die von Nadine Franci kuratiert wurde.

Sie erklärt: «Die Ausstellung zeigt einen der bedeutendsten Avantgardisten des 20. Jahrhunderts aus einer neuen Perspektive, nämlich als Kurator seines eigenen Werks. Sie rekonstruiert, wie Kirchner 1933 gesehen werden wollte.»

Letztmals 1933 in Bern

Denn vor über 90 Jahren zeigte die Berner Kunsthalle die grösste Kirchner-Ausstellung zu Lebzeiten des Künstlers.

Kirchner war dabei nicht nur Künstler, sondern auch Kurator seiner eigenen Schau, die er als ein Gesamtkunstwerk auffasste: Nicht das einzelne Bild, sondern das Zusammenspiel von Werk, Architektur und Betrachtenden stand im Vordergrund.

Alpsonntag mit Brunch am 26. Oktober 2025

Das Kunstmuseum Bern lädt dazu ein, ins Alpenfeeling einzutauchen. Anlass ist die reiche Auswahl an Darstellungen der Bergwelt, die dank der Ausstellung «Kirchner x Kirchner» und der Sammlungspräsentation «Panorama Schweiz. Von Caspar Wolf bis Ferdinand Hodler» derzeit und noch bis am 11. Januar 2026 im Kunstmuseum zu sehen sind.

Inspiriert von Kirchners monumentalem Gemälde Alpsonntag, auf dem sich Menschen unterschiedlicher Generationen versammeln, wird der Tag mit geselligem Beisammensein bei einem bäuerlichen Brunch gefeiert, mit Musik und weiteren Aktivitäten. Alle Generationen sind eingeladen!

«Die Räume sollten Farbklänge entfalten, die Hängung rhythmische Wirkungen erzeugen. Bilder hingen dicht beieinander, Paare traten inhaltlich oder farblich in Dialog», erläutert Franci.

«Eine Ausstellung farbig und formal richtig hängen ist dasselbe, als wie ein Bild gestalten», schrieb Kirchner zu dieser Zeit an den damaligen Kurator der Kunsthalle und späteren Direktor des Kunstmuseums Bern, Max Huggler.

Konzept «Springende Farbe»

Daran knüpft Nadine Franci nun an, ohne eine exakte Rekonstruktion vorzunehmen: «Ich setze auf Hell-Dunkel-Kontraste und wiederkehrende Farbtöne – ein Konzept, das ich ‹springende Farbe› nenne.

Einige Bildpaare von 1933 wurden übernommen. Wie damals öffnen Durchblicke von einem Raum in den nächsten den Blick auf frühe und späte Arbeiten, die so in einen lebendigen Dialog treten.»

Wendet man sich dem ersten Raum zu, wird man sofort von einem Werk in Bann gezogen, an dessen kräftigem Rot man gar nicht vorbeikommt.

Die «Strasse mit roter Kokotte» gehört zur Werkgruppe der Strassenszenen, die Kirchner zwischen 1913 und 1915 schuf und nun endlich wieder in Bern zu bewundern ist.

Diese Strassenszenen zeigen das pulsierende urbane Leben Berlins, besonders das Strassenbild mit seinen Figuren: Passanten, Arbeiter, aber auch sogenannte Kokotten, Halbweltdamen oder Prostituierte, als Symbol für Reiz, Spannung und Anderssein in der Grossstadt.

Die rote Farbe ist dabei nicht nur dekorativ, sie verweist symbolisch auf Verführung, Leidenschaft, Gefahr. Ein Beispiel dafür, wie Kirchner die «Figur am Rand» nicht einfach als Nebendarstellerin zeigt, sondern als zentrales Symbol des urbanen Lebens inszeniert.

Wahlheimat Davos

Dieses pulsierende Leben in Berlin wurde für Kirchner zunehmend belastend. Er litt unter körperlicher und psychischer Erschöpfung, Nervosität und Medikamentenabhängigkeit.

Nach einem Zusammenbruch kam er 1917 erstmals in die Schweiz, nach Davos, um Bergluft, Ruhe und kurative Erholung zu suchen. Ein Jahr später liess er sich dort definitiv nieder.

Die Höhenlage bot ihm die Möglichkeit, sich gesundheitlich zu stabilisieren und seine künstlerische Arbeit neu auszurichten. 1933 war Kirchner als Künstler und Mensch erneut in einer ungewissen Lage und froh, in der Schweiz zu leben.

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten verlor er seinen wichtigsten Markt, und viele seiner Werke wurden aus deutschen Museen entfernt.

Highlight der Ausstellung

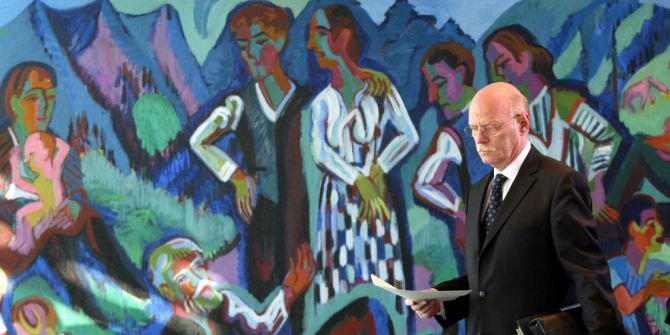

Indem man den nächsten Raum betritt, zieht man quasi mit Kirchner nach Davos. Und hier wartet auch das grosse Highlight der Ausstellung: die Werke «Alpsonntag. Szene am Brunnen» und «Sonntag der Bergbauern».

Die beiden grossformatigen Bauernbilder wurden als Gegenstücke konzipiert und bildeten 1933 gemeinsam den Auftakt zu Kirchners Retrospektive.

Erstmals nach über 90 Jahren sind sie wieder zusammen ausgestellt. «Sonntag der Bergbauern» hängt seit vielen Jahren im Bundeskanzleramt in Berlin und ist der Öffentlichkeit nicht zugänglich.

Für den Transport nach Bern musste das Bild mit einem Kran über die Terrasse des Kanzleramtes gehoben werden. «Es ist eine grosse Ehre, dass das Kunstmuseum Bern die beiden Bilder nach 92 Jahren wieder nebeneinander zeigen kann», sagt Franci stolz.

Der inhaltliche Kontrast zu seinen früheren Strassenszenen könnte nicht deutlicher sein. Diese Gemälde zeigen Gemeinschaft, Natur, Arbeit und das bäuerliche Leben, eine Art «Rückzug in die Landschaft».

Dennoch bleiben die Stimmung und Aussage ebenso komplex, führt Franci weiter aus. Farbige Akzente, Komposition und Figurenkonstellationen ziehen das betrachtende Gegenüber in die Szenen hinein und machen die Verbindung von Natur, Alltag und menschlicher Präsenz spürbar.

Erna Schilling

Gleich gegenüber ist das Porträt von Erna Schilling platziert. Die Berliner Tänzerin spielte eine zentrale Rolle in Kirchners Leben und Wirken: Sie war seine Gefährtin, Verwalterin seiner Geschäfte, Helferin in gesundheitlichen Krisen und Organisatorin seines Alltags.

«Die Isolation in Davos, das Klima, eigene gesundheitliche Probleme, Kirchners Launen und Erwartungen belasteten sie», sagt Franci. Daraus erklärt sich auch der traurige Gesichtsausdruck auf dem Bild.

«Ihre Beziehung drehte sich stark um Kirchner und sein künstlerisches Schaffen; er erwartete, dass Erna alles für seine Arbeit tat.»

Weiterentwicklung

«Kirchner hatte einen starken Hang, sein eigenes Image zu kontrollieren, davon zeugen auch seine privaten Schriften», erklärt die Kuratorin.

«Unsere Ausstellung zeigt, dass Kirchner sich 1933 als Künstler präsentieren wollte, der sich formal weiterentwickelt und mit der Zeit geht.»

Ab 1925 vereinfachte er seine Formen, suchte neue Wege, Bewegung darzustellen und setzte sich mit anderen modernen Stilen auseinander, was beispielsweise auf dem Bild «Seilspringerin» von 1927 gut zu erkennen ist.

«Er wollte sich als Solitär präsentieren, der allein aus sich schöpft und für seine Zeit innovativ ist», bringt es Franci auf den Punkt.

Eine beeindruckende Reise also durch Kirchners Leben anhand 62 hochkarätiger Werke, von welchen einige sonst nie in der Schweiz zu sehen sind.

Ein Ausstellungserlebnis, das neue Perspektiven auf das Denken und Schaffen eines der bedeutendsten Avantgardisten des 20. Jahrhunderts eröffnet.