KI könnte Gen-Störungen in Zellbildern erkennen

Ein Forschungsteam hat eine Künstliche Intelligenz (KI) entwickelt, mit der sich in Zukunft genetische Störungen in Zellaufnahmen erkennen lassen könnten.

Das Wichtigste in Kürze

- Ein Forschungsteam hat eine neue Künstliche Intelligenz entwickelt.

- Diese untersucht Zellbilder auf genetische Veränderungen.

- Zusätzlich sammelt sie Informationen zu verschiedenen Genfunktionen.

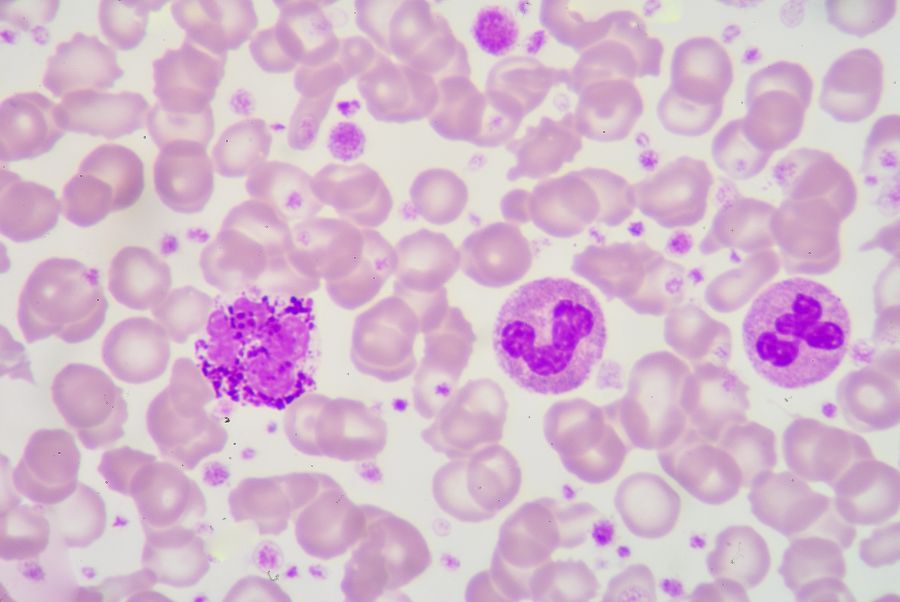

In Zellkernen befindet sich das Chromatin – eine dreidimensionale Struktur der DNA. Das Chromatin spielt eine zentrale Rolle bei Rückschlüssen auf Erkrankungen wie Alzheimer, Krebs oder chronische Entzündungen.

Die Analyse von genetischen Veränderungen ist jedoch teuer und aufwändig, wie die Forschungsseite des «Paul Scherrer Insituts PSI» festhält. Ein Forschungsteam aus Mitgliedern des PSI, der ETH Zürich und des MIT veröffentlichte nun eine neue Herangehensweise im Magazin «Cell Systems»: Gemeinsam mit Nachwuchsforschenden entwickelte das Team eine neue Künstliche Intelligenz (KI).

Diese soll genutzt werden, um mikroskopische Aufnahmen der Zellkerne zu untersuchen. Dort könnte sie genetische Störungen und potenzielle Zielstrukturen von Medikamenten erkennen. Das könnte letztlich «einen diagnostischen und therapeutischen Zugang ermöglichen, der sowohl schnell als auch kostengünstig ist», erklärt der Forschungsleiter.

Datenbank erstellt Handbuch für Genfunktionen

Das erwähnte Chromatin verändert sich sichtbar, sobald ein Gen in seiner Funktion gestört wird. Die Veränderungen erscheinen sehr fein und systematisch. Ein lernfähiger Algorithmus wird nun auf die Erkennung dieser Muster trainiert.

Auch erstellt die KI ein Netzwerk darüber, wie die Gene im Zellinneren zueinander in Verbindung stehen. Die Daten sollen darlegen, welche Gene sich gegenseitig beeinflussen, regulieren und aktiv sind.

Ein Rechenmodell verarbeitet die Informationen anschliessend und kategorisiert die Funktion, Rolle und Vernetzung jedes Gens. Das PSI beschreibt die entstehende Datenbank als eine Art «Regelbuch der Zelle».

Letztlich sollen die neuen Methoden eine Früherkennung schwerer Krankheiten ermöglichen. Das, noch bevor herkömmliche Symptome oder Marker wie Proteine oder RNA auffällig werden. Auch die Behandlung bislang nicht heilbarer Fibrosen steht im Fokus.