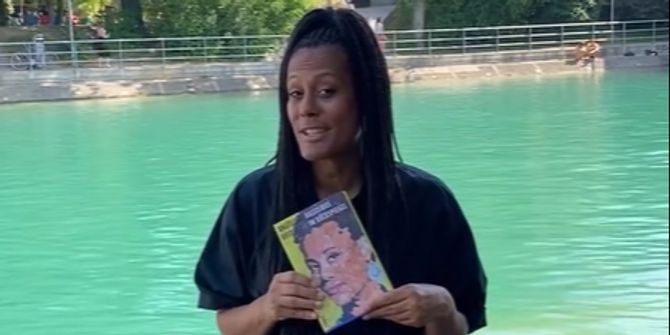

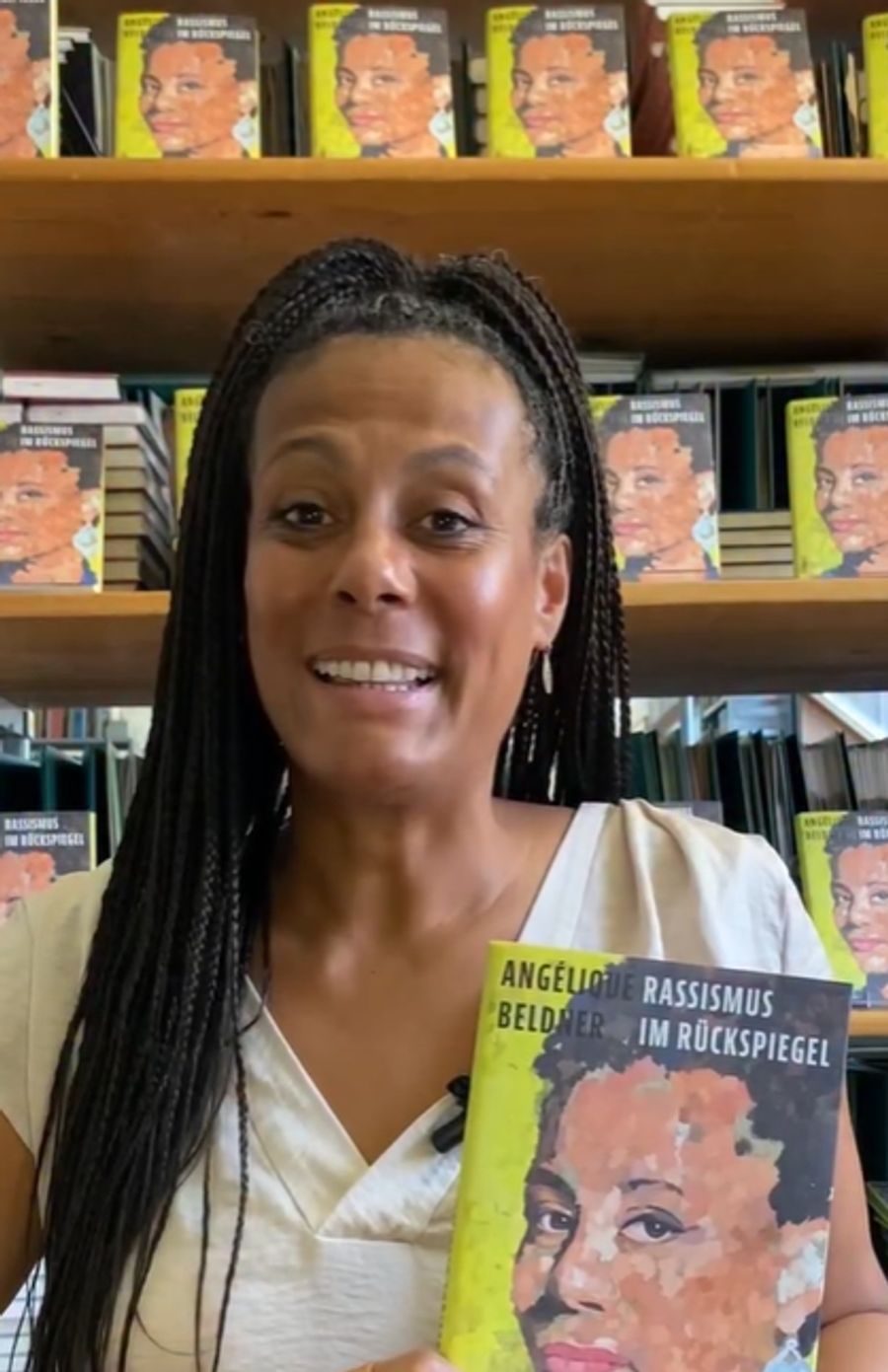

Wie verkauft sich das Rassismus-Buch, Angélique Beldner?

Die Bernerin Angélique Beldner ist eine der bekanntesten Stimmen des Schweizer Fernsehens. Im Buch «Rassismus im Rückspiegel» reflektiert sie ihre Erfahrungen.

Das Wichtigste in Kürze

- Angélique Beldner hat in «Rassismus im Rückspiegel» über ihre Erfahrungen geschrieben.

- Mit dem Buch möchte die SRF-Moderatorin aufrütteln – aber auch versöhnen.

- Ein Interview über Selbstreflexion, gesellschaftliche Blindstellen und Hoffnungen.

BärnerBär: Jüngst wurden sie mitten in Bern von einem Jugendlichen massivst rassistisch beleidigt. War es ein solcher Moment, der sie dazu bewegt hat, Ihr Buch «Rassimus im Rückspiegel» zu schreiben?

Angélique Beldner: Nein, denn es geht nicht um Einzelereignisse. Rassismus ist ein strukturelles Problem. Einzelereignisse sind allenfalls die Folge davon. Menschen gewisser Herkunft oder mit gewissen Merkmalen wie etwa dunkler Hautfarbe oder ausländisch klingendem Namen werden noch heute oft benachteiligt. Und das in vielen Lebensbereichen.

Das geht von der Stellensuche, über Wohnungsbewerbungen bis hin zum Gesundheitssystem. Wenn wir von strukturellem Rassismus sprechen, meinen wir nicht einzelne Menschen, die Dinge sagen oder tun. Man meint ein System, das sich über viele, viele Jahrzehnte so entwickelt hat.

BärnerBär: Wie schwer war es für Sie, so offen über eigene Erfahrungen mit Rassismus zu schreiben – gerade als bekannte SRF-Moderatorin?

Angélique Beldner: Es war eine Entscheidung, die mir tatsächlich nicht leicht fiel. Und zwar vor allem deshalb, weil ich nicht über dieses Thema definiert werden wollte. Dazu kommt, dass wenn man über Rassismus spricht, sehr rasch in eine Art Opferrolle gedrängt wird.

Ich sehe mich nicht als Opfer. Ich sehe tief verankerte rassistische Strukturen, über die ich aus eigenen Erfahrungen berichten kann. Und damit wir diese Strukturen besser begreifen und letztlich auch ändern können, braucht es Sensibilisierung. Ich hoffe, zu dieser Sensibilisierung etwas beitragen zu können.

BärnerBär: Das Erinnern und das Schreiben waren sicher sehr emotional. Welche Episode im Buch war für Sie besonders schmerzhaft oder herausfordernd, erneut zu durchleben?

Angélique Beldner: Im Schreibprozess ist mir aufgefallen, wie sehr auch ich mich im Umgang und in der Wahrnehmung von Rassismus verändert habe. Ich habe meinen Kindern früher Lieder vorgesungen und Geschichten vorgelesen, die ich heute teilweise als problematisch erachte.

Oder ich weiss heute, dass ich früher manchmal Dinge negiert habe, die es einfach nicht zu negieren gilt. Für mich war es wichtig, diese Selbsterkenntnis im Buch zu thematisieren. Weil wir nämlich alle Fehler machen.

Es geht nicht darum, mit dem Finger auf Menschen zu zeigen. Menschen, die vielleicht Dinge tun, die sie in den allermeisten Fällen nicht böse meinen. Es geht darum, aufzuzeigen, welchen Einfluss es auf uns hat, in welcher Gesellschaft wir uns bewegen.

BärnerBär: Sie sprechen von alltäglichem, oft unbewusstem Rassismus in der Schweiz. Wie zeigt sich dieser am häufigsten?

Angélique Beldner: Beispielsweise, wenn ich meine Handtasche automatisch näher an mich heranziehe, wenn sich mir ein Schwarzer Mann nähert. Wer als betroffene Person so etwas regelmässig erlebt, wird in seinem Selbstwertgefühl massiv geschwächt. Er muss permanent darüber nachdenken, wie er sich verhalten oder vielleicht anziehen muss, damit er beim Gegenüber keine Angst auslöst.

Oder nehmen wir eine Lehrperson, die aufgrund ihrer unbewussten Vorurteile eine Schülerin schulisch schlechter einschätzt. So etwas hat zur Folge, dass sich diese Schülerin mehr wird beweisen müssen, dass sie sich selbst vielleicht weniger zutraut. Das, was sich da oft unbewusst und nicht selten auch im Versteckten abspielt, kann also letztlich gravierende Folgen haben.

BärnerBär: Denken Sie, dass Rassismus derzeit wieder im «Aufwind» ist, oder wird einfach mehr darüber gesprochen?

Angélique Beldner: Ich finde es schon beunruhigend, wenn ich einzelne Jugendliche heute wieder das N-Wort rufen höre. Oder wenn ich gewisse Entwicklungen auf der Welt beobachte. Dennoch bin ich davon überzeugt, dass wir in vielen Bereichen weiter sind, als noch vor einigen Jahren.

Ich nehme wieder das Beispiel mit den Bewerbungen. Heutige HR-Abteilungen sind sich dieser Problematik bewusst und versuchen, gegenzusteuern. Unsere Gesellschaft ist heute viel sensibilisierter.

BärnerBär: Was hat sich im Vergleich zu früher verbessert?

Angélique Beldner: Nicht nur der Umgang mit Rassismus hat sich geändert, sondern auch die Wahrnehmung davon. In meiner Kindheit ging man davon aus, dass es in der Schweiz kaum Rassismus gibt. Man verortete ihn vor allem nach Südafrika mit der Apartheid oder in die USA. Und man sprach vom Kolonialismus, mit der die Schweiz, wie sie damals glaubte, kaum etwas zu tun hatte.

In meiner Jugend setzte man dann Rassismus gleich mit Fremdenhass. Er wurde also thematisiert und auch in der Schweiz wahrgenommen. Aber noch ganz anders als heute, wo wir inzwischen auch die Strukturen hinterfragen.

BärnerBär: An wen richtet sich Ihr Buch – an Betroffene, an Menschen, die mehr verstehen wollen, oder an uns alle?

Angélique Beldner: An uns alle. Rassismus geht uns alle an.

BärnerBär: Wie war die Resonanz auf dem Markt? Sind Sie zufrieden mit den Verkaufszahlen?

Angélique Beldner: Mich freut das grosse Interesse am Buch enorm. Es zeigt mir die Offenheit dem Thema gegenüber, die so viel grösser geworden ist.

BärnerBär: Welche Reaktionen haben Sie bisher bekommen, die Sie besonders überrascht oder berührt haben?

Angélique Beldner: Mich berührt jede einzelne Rückmeldung, in der ich spüre, dass das Buch etwas ausgelöst hat.

BärnerBär: Was wünschen Sie sich, dass Leserinnen und Leser aus Ihrem Buch mitnehmen?

Angélique Beldner: Viele schreiben mir, dass sie mein Buch zum Nachdenken angeregt hat. Etwas Schöneres hätte ich mir für dieses Buch nicht wünschen können!