BärnerBär nimmt dich mit auf die Spuren des «Bärndütsch»

In einer Serie erforscht der BärnerBär die Popularität des Berndeutschen. Eine Geschichte der Berner Mundart: Vom «Guggisberglied» bis heute.

Das Berndeutsch erfährt einen Boom. Seit ein paar Jahren spielen die grossen Freilichtbühnen regelmässig Gotthelf, in der Musik wirft Edb «sis Härz ufe Tisch», in der Literatur beweisen junge Autoren wie Sebastian Steffen, dass sich auf Berndeutsch auch tiefschürfende Geschichten von Missbrauch, Mord und Sucht erzählen lassen.

Bis heute liefern die «Röseligarte-Lieder» den Humus einer reichhaltigen Mundart-Musik, 2009 von den Kummerbuben auf dem Album «Schattehang» neu interpretiert. Schaurig schön auch Steff la Cheffes Version des Guggisbergliedes, das auch schon Christine Lauterburg und Stephan Eicher interpretiert haben.

Der Röseligarte

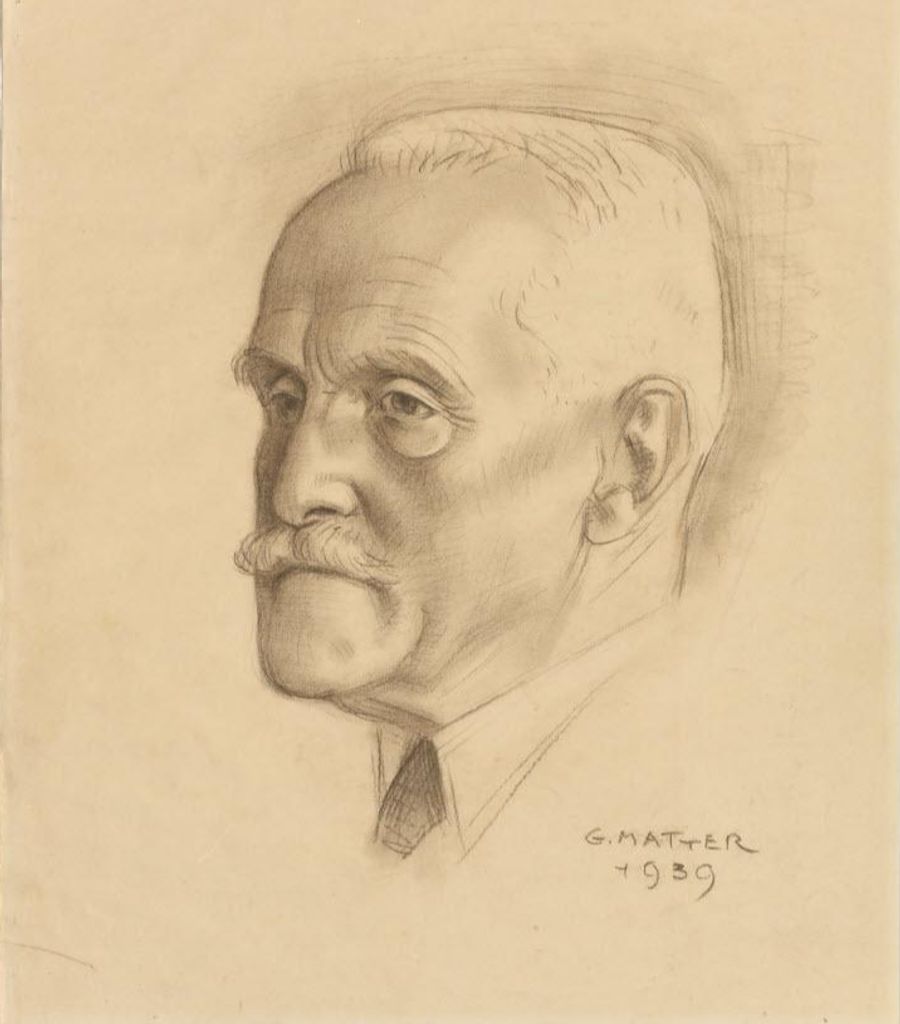

Herausgegeben hat die umfangreichste Sammlung von Schweizer Volksliedern der Berner Schriftsteller und Sprachforscher Otto von Greyerz (1863–1940). Damit trug er zur ersten grossen Mundartwelle anfangs des 20. Jahrhunderts bei.

Von über 1000 Liedern wählte er 166 aus, welche in sechs Liederheften zwischen 1906 und 1925 erschienen und bis heute das Singen in der Schule und in Chören bis hin in die Rock- und Popmusik prägen. Anlass zum Sammeln der Volkslieder gab die Ausmalung des Kornhauskellers 1898, mit der Greyerz’ Freund Rudolf Münger beauftragt wurde.

Münger brachte Fresken an und wollte mit Spruchbändern mit Liederanfängen auch dem Volkslied ein Denkmal setzen. Von Greyerz setzte sich für einen modernen Unterricht an den Schulen ein und plädierte für «Sprachkompetenz statt Auswendiglernen, Literatur statt Literaturgeschichte», ausgehend von der gesprochenen Mundart.

Er verfasste unter anderem die Geschichte der Mundartdichtung in der Schweiz (1924) und das kleine Berndeutsche Wörterbuch (1904), das Ruth Bietenhard 1974 fertigstellte. Daneben schrieb er auch Theaterstücke und Literaturkritiken, die ihn zum Berner Literaturpapst machten.

«Die Popularität der Volkslieder war für die Anerkennung der Mundart als Kultursprache und ihre Verschriftlichung immer zentral», so Daniel Rothenbühler, Germanist, Literaturvermittler, Mitbegründer des Schweizerischen Literaturinstituts in Biel und Mitherausgeber der «edition spoken script» im Verlag Der gesunde Menschenversand.

Aber auch politische und gesellschaftliche Hintergründe übten einen entscheidenden Einfluss aus: «Im Bernbiet spielte die Mundart im Widerstand gegen die oft französischsprachigen ‹Herren von Bern› eine wichtige Rolle.»

Rothenbühler erinnert daran, dass die Berner Stadtobrigkeit ihr Herrschaftsgebiet ab dem 14. Jahrhundert fortlaufend ausdehnte und Bern im Bündnis mit Frankreich bis ins 18. Jahrhundert neben Venedig als mächtigster Stadtstaat Europas galt. An diese Zeit knüpft Rudolf von Tavel (1866–1933) an.

«Er ist der grosse Epiker der Mundart», so Rothenbühler. «Als Vertreter der bernischen Obrigkeit schrieb er 13 grosse Staatsromane zur bernischen Geschichte». Mit «Jä gäll, so geit’s!» publizierte er 1901 den ersten berndeutschen Roman – überwogen im 19. Jahrhundert noch Erzählungen und Dorfgeschichten.

Er war Redaktor des Berner Tagblattes, Direktionssekretär der Schweizerischen Mobiliarversicherung, arbeitete in der Kriegsgefangenenfürsorge – die das Internationale Komitee vom Roten Kreuz innerhalb weniger Wochen nach Ausbruch des 1. Weltkrieges initiierte – und setzte sich für die evangelisch-reformierte Kirche ein.

Von Tavel pflegte ein ausgesprochenes Stadtberndeutsch, was manchen seiner Zeitgenossen als elitär und rückwärtsgewandt schien.

Vom bäuerlichen Leben

Neben von Tavel widmete sich ein zweiter Berner dem Roman, Simon Gfeller (1868–1943), der wie sein Vorbild Jeremias Gotthelf in Lützelflüh seine Wirkungsstätte fand, wo er über 30 Jahre als Lehrer tätig war. 1910 erschien sein erstes Buch «Heimisbach», in dem er gegen die «Trunksucht» antrat.

Im November gab die Simon Gfeller Stiftung Gfellers Alterswerk «Eichbüehlersch» neu heraus. Mit seiner detailreichen Darstellung des bäuerlichen Lebens wurde er neben von Tavel zum erfolgreichsten Mundartschriftsteller der Schweiz.

Den Erfolg der beiden sieht Rothenbühler auch in der Grösse des Kantons begründet – entsprechend gross war von vornherein ihr Publikum. Dieses reichte aber auch über die Kantonsgrenzen hinaus.

«Allen Dialekten der Deutschschweiz liegt sprachgeschichtlich das Alemannisch zugrunde, deshalb können sie sich trotz ihrer zahlreichen Varietäten untereinander verständigen.»

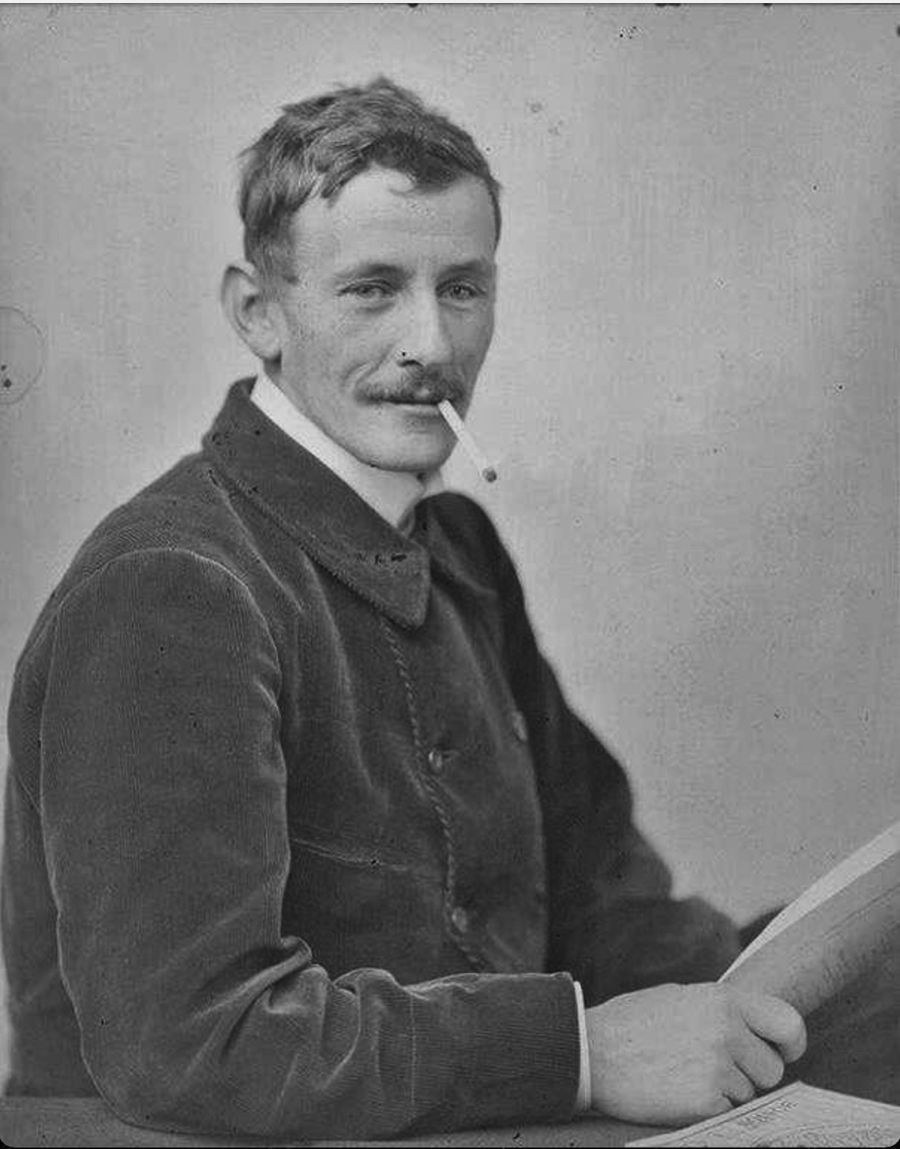

Der vierte im Bund, der anfangs des 20. Jahrhunderts im Kanton einen Mundartboom auslöste, ist Carl Albert Loosli (1877–1959), der sich für soziale Gerechtigkeit einsetzte. Loosli, der als 12-Jähriger verdingt wurde, setzte sich für Verdingkinder ein, gegen das Zwangsversorgungssystem, für Demokratie und gegen Antisemitismus.

Er schrieb drei Erzählbände und den Lyrikband «Mys Ämmitaw» im Emmentaler Dialekt – «aus Begeisterung an dieser Sprache und aus einem heimatschützerischen Gedanken heraus», so sein Wiederentdecker Erwin Marti, der eine vierbändige Biografie verfasste und zusammen mit Fredi Lerch 2005 bis 2009 eine Werkausgabe in sieben Bänden herausbrachte.

«Um die Jahrhundertwende fürchtete man, dass das Hochdeutsche die Mundart nach und nach verdrängen werde», so Marti. «Loosli sah in den Dialekten eine Waffe gegen den damals starken reichsdeutschen kulturellen und politischen Einfluss.»

Er forderte eine realistische Sprache, die das Landleben nicht beschönigte. «Loosli sprach sich gegen die verlogene Sentimentalität in der Mundartliteratur aus.» Während seines Studiums der Geschichte stiess Marti auf diesen leidenschaftlichen Kämpfer für Gerechtigkeit.

Seither liess ihn Loosli nicht mehr los. Wie aber konnte ein so grosses Werk überhaupt in Vergessenheit geraten? Loosli schrieb unter anderen auch eine vierbändige Biografie über Ferdinand Hodler. «Loosli passte als Unehelicher und ehemaliger Anstaltsbub nicht in die politische und literarische Landschaft», so Marti.

«Er trat aus der Kirche aus, pflegte in seinen Satiren einen angriffigen Stil, legte sich mit allen politischen und vor allem mit den konservativen Kräften an und kritisierte unter anderem den Tourismus im Berner Oberland.»

Mit der literarischen Welt verscherzte er es sich auf besonders humorige Weise: Er stiess einen Diskurs über die Echtheit von Gotthelfs Autorschaft an, indem er behauptete, dass in Wirklichkeit ein Bauer aus Lützelflüh der Urheber des Werkes sei, Johann Ulrich Geissbühler – den es so nie gegeben hat.

Fachkundige Professoren stiegen darauf ein, die Debatte zog sich bis nach Berlin und Paris. Als Loosli erklärte, er habe sich einen Scherz erlaubt, erkaltete das Verhältnis mit der Literaturszene und Literaturpäpsten wie Otto von Greyerz.

Zu seinem 150. Geburtstag 2027 plant die Carl-Albert-Loosli-Gesellschaft verschiedene Aktivitäten wie ein Theaterstück, geschrieben von Ueli Blum und inszeniert von Liliana Heimberg.

Die Gotthelf-Renaissance

Wie aber trug nun Albert Bitzius alias Jeremias Gotthelf (1797–1857) – der nebst seiner pfarramtlichen Tätigkeit tatsächlich ein sehr umfangreiches literarisches Werk verfasst hat – zur breiteren Anerkennung des Berndeutschen bei?

Das liegt zum einen an den Gotthelf-Stücken, die ja meistens auf Bearbeitungen in Mundart beruhten. Jeremias Gotthelf schrieb seine Romane und Erzählungen auf Hochdeutsch, wenn auch mit mehr oder weniger zahlreichen berndeutschen Einsprengseln.

«Seinen radikalen Zeitgenossen der 1840/50er Jahre galt Gotthelf als reaktionär», so Daniel Rothenbühler. «Und dieses Vorurteil hatte lange Bestand. Die Gotthelf-Renaissance in der Schweiz begann erst hundert Jahre später so richtig mit Franz Schnyders Mundart-Verfilmungen von fünf Gotthelfromanen in den 1950er Jahren.»

In Deutschland fand Gotthelf dank seinem Berliner Verleger schon ab 1846 eine grössere Verbreitung. Seit 2012 arbeitet die Forschungsstelle Jeremias Gotthelf unter der Leitung von Christian von Zimmermann an einer Gesamtedition, die mit 57 Bänden 2040 abgeschlossen sein wird.

Seit diesem Jahr ist auch die Online-Edition Laien und Fachleuten zugänglich und erlaubt das Stöbern in Originaltexten, Kommentaren zur Entstehungsgeschichte und das Suchen nach Schlagwörtern.

Jüngst tauchte Gotthelf in Matto Kämpfs Roman «Im Krachenschachen» auf, eine Art Emmentaler Road-Movie, in dem der Protagonist auf ein Gotthelf-Double trifft und nach Begegnungen mit einer Alpaka-Züchterin und Heavy-Metal-Fans auch ein lang verschollenes Gotthelf-Manuskript zu sehen bekommt.

Kämpf verfremdet das Vertraute des Emmentals bis ins Surreal-Groteske. Dabei arbeitete er mit einem alten Gotthelf-Alphabet, das der damaligen Leserschaft in Deutschland und Österreich den berndeutschen Wortschatz erschloss.

Genussvoll streut Kämpf Begriffe, die zwar noch vertraut, aber längst nicht mehr Teil des aktiven Wortschatzes sind, in den Text ein, «Schnädergätzi», zum Beispiel. Der Autor, Theater- und Filmschaffende, ist aber kein Berndeutsch-Fetischist. «Mi cha‘s bruche», sagt er trocken über seine Beweggründe, auch auf Berndeutsch zu schreiben.