Nau.ch-Leser: «ChatGPT hilft mir wie Therapeut»

Der Therapeut eines Nau-Lesers ist nicht erreichbar, also wendet er sich an die KI ChatGPT und ist begeistert. Gefährlich oder nützlich? Ein Experte ordnet ein.

Das Wichtigste in Kürze

- Künstliche Intelligenzen wie ChatGPT können auch die Rolle eines Therapeuten übernehmen.

- Während ein Nau.ch-Leser damit positive Erfahrungen macht, differenziert ein Experte.

Nau.ch-Leser Hans U.* staunt nicht schlecht, als er ChatGPT mit Fragen konfrontiert, die er normalerweise seinem Therapeuten stellt. Weil er unter einer Angststörung leidet, schreibt er: «Ich habe eine akute Panikattacke, was kann ich tun?»

Die Antwort der Künstlichen Intelligenz: Eine Auflistung verschiedener Techniken, etwa von Atemübungen oder progressiver Muskelentspannung.

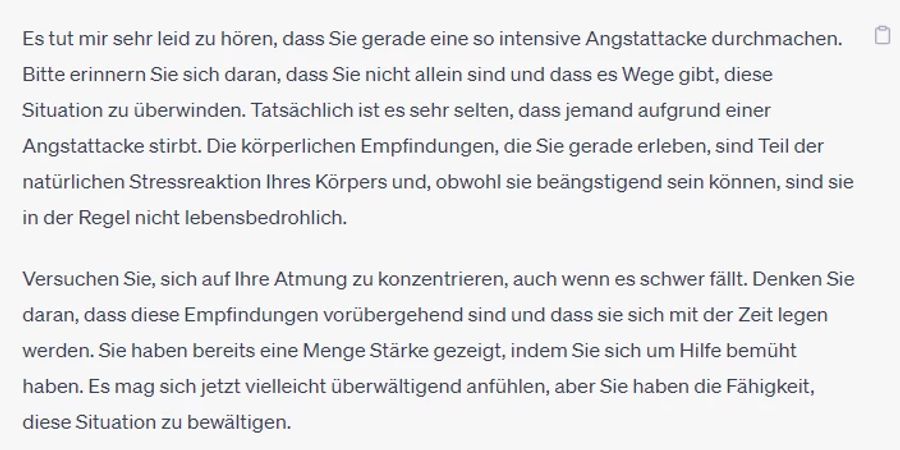

Doch dabei bleibt es nicht. Hans hakt bei der KI nach: «Meine Attacke ist so intensiv, dass ich das Gefühl habe, ich würde sterben. Ich kann mich nicht auf diese Techniken konzentrieren, was soll ich tun?»

Künstliche Intelligenz ChatGPT entschärft Panikattacke: «Alles wird gut»

Was folgt, sind beruhigende Worte von ChatGPT: «Es tut mir sehr leid zu hören, dass Sie gerade eine so intensive Angstattacke durchmachen.»

Die KI weist darauf hin, dass Todesfälle durch Angstattacken sehr selten seien und ergänzt: «Die natürlichen Stressreaktionen Ihres Körpers sind beängstigend, aber nicht lebensbedrohlich.»

Der gesamte Unterhaltungsverlauf liegt Nau.ch vor.

Hans U. zu Nau.ch: «Die Antworten haben mich positiv überrascht und auch etwas beruhigt. Mein Therapeut ist nicht immer zur Stelle und ich bin froh, konnte ich auf diese Alternative ausweichen.»

Was bedeutet Künstliche Intelligenz für die Zukunft der Psychotherapie?

Nun stellt sich die Frage: Werden Therapeuten dereinst von künstlicher Intelligenz abgelöst? Die Frage lässt sich wohl mit einem klaren «Nein» beantworten.

Viel mehr muss von einer durch KI begleiteten Therapie die Rede sein, findet Prof. Dr. Thomas Berger. Er ist Leiter der Abteilung Klinische Psychologie und Psychotherapie der Uni Bern und forscht auf diesem Gebiet.

Für seine Arbeit wurde er mit dem Wissenschaftspreis Marcel Benoist ausgezeichnet, was unter Forschenden als «Nobelpreis der Schweiz» gilt.

Berger erklärt: «KI ist ein weiter Begriff und es gibt in der Psychotherapie sinnvolle, weniger sinnvolle oder sogar gefährliche Einsatzbereiche.» Als besonders sinnvoll erachte Berger «die Personalisierung von Interventionen mit Unterstützung von KI.»

Maschinell-gestützt würde hier für eine bestimmte Person die vielversprechendste Behandlungsoption evaluiert. Beispielsweise, ob bei einer Person eine Selbsthilfe-App vielversprechend ist. Oder aber doch eine konventionelle Sprechzimmertherapie.

KI könnte Depressionen voraussagen

Auch könne KI zur Vorhersage einer depressiven Episode eingesetzt werden. «Etwa über die Integration Sensor-basierter Daten, zum Beispiel Bewegungsdaten, die Smartphones aufzeichnen.»

Dies wiederum könne für automatisiertes Feedback genutzt werden. «Das Smartphone könnte beispielsweise dazu auffordern, sich wieder vermehrt angenehmen Aktivitäten zu widmen», so Berger.

Das sieht dann so aus: Bewegt sich jemand plötzlich verhältnismässig wenig, könnte das Handy einen Spaziergang empfehlen. Stellt es anhand von Google-Nutzungsdaten zusätzlich fest, dass sich der Anwender für Geschichte interessiert, könnte es den Nutzer dazu animieren, den Spaziergang mit einem Besuch im historischen Museum zu kombinieren.

Was den Fall von Hans U. angeht, hält der Experte fest: «Die Forschung zur neuen Generation der Chatbots wie ChatGPT hat erst begonnen.»

Maschinen sollen Personalmangel in Therapie entgegenwirken

Potenzial hätten diese aber alle Male: «Sie können die Verfügbarkeit von therapeutischer Unterstützung erhöhen.»

Einen freien Therapie-Platz zu finden, ist nämlich teilweise schwierig. Mit Apps und Chatbots könnten zudem «mehr und andere Betroffene erreicht werden als mit konventioneller Psychotherapie».

Das findet auch KI-Experte Florian Wangenheim von der ETH Zürich. «Es gibt in der Psychotherapie viel zu wenig Personal, gleichzeitig explodieren die Gesundheitskosten!»

Beides zwinge uns geradezu, auf Automatisierung zu setzen. «Menschliche Zeit und Arbeitskraft sind ein knappes Gut in diesem Bereich.»

Es ergeben sich aber auch einige Gefahren und ethische Fragen, warnt Berger: «So generieren manche Chatbots möglichst empathisch wirkende Antworten, auch damit Nutzende eine Beziehung zum Chatbot aufbauen können.»

Doch stelle sich die Frage, «ob die Nutzenden verstehen, dass der Chatbot sich nicht wirklich um sie kümmert». Schliesslich handelt es sich noch immer um ein Computerprogramm und um keinen Menschen. Komme hinzu: «Selbst technisch fortgeschrittene Chatbots können in vielen Situationen noch nicht adäquat antworten.»

KI-Therapeut bei Suizidalität gefährlich

Berger führt aus: «Das ist beispielsweise dann gefährlich, wenn sich eine Person etwas antun will.» Ein weiteres Problem sei der Datenschutz: «Psychotherapeutische Gespräche enthalten oft sensible Daten. Hier besteht die Gefahr, dass diese in falsche Hände geraten.»

An der Uni Bern laufe die Forschung zu internetbasierten Selbsthilfeprogrammen und Apps auf Hochtouren. Insbesondere rund um häufige psychische Störungen wie Angststörungen und Depressionen.

Interessant: «Ein Doktorand veröffentlichte kürzlich eine Studie: Darin wurden Nutzende entweder mit Mails von Psychologen oder durch automatisierte Mails begleitet.» Obwohl die Nachrichten inhaltlich relativ ähnlich waren, war die menschliche Unterstützung der automatisierten überlegen.

Bergers Fazit: «Das lässt mich vermuten, dass, selbst wenn Chatbots inhaltlich genau dasselbe schreiben würden wie Fachpersonen, schon alleine das Wissen, dass ein Mensch hinter den Nachrichten steckt, die Wirkung einer Intervention verbessert.»

*Name geändert