Die Bergier-Kommission und ihr Wirken

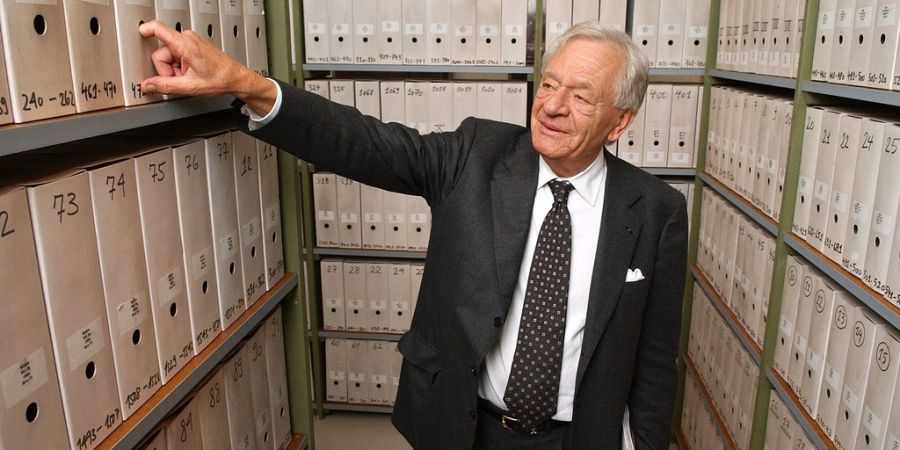

Die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg wird durch die Arbeit der Bergier-Kommission beleuchtet.

Die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg ist bis zum Ende des 20. Jahrhunderts im Hintergrund geblieben. Auf internationalen Druck setzte der Bundesrat schliesslich die Bergier-Kommission ein, um die Beziehungen der Schweiz zu Nazideutschland zu untersuchen.

Die Unabhängige Expertenkommission Schweiz-Zweiter Weltkrieg (UEK) wurde 1996 ins Leben gerufen und setzte sich aus neun internationalen Historikerinnen und Historikern zusammen. Benannt nach ihrem Präsidenten, dem 2009 verstorbenen Jean-François Bergier, war sie auch als Bergier-Kommission bekannt. Das Parlament sprach insgesamt 22 Millionen Franken für ihre Arbeit.

Ursprünglich ging es in erster Linie darum, die sogenannten nachrichtenlosen Vermögen zu untersuchen. Doch der Bundesratsbeschluss umfasste schliesslich ein breiteres Themenfeld, darunter die Flüchtlingspolitik, die Finanzbeziehungen, die Exporte, den Kunstmarkt. «Eine schier unmögliche Aufgabe, die klare Schwerpunkte erforderte», sagt Forschungsleiter Jacques Picard.

Fünf Jahre intensive Forschung

Nach fünf Jahren Arbeit präsentierte die Kommission im Frühjahr 2002 ihr Resultat: 25 Einzelstudien mit über 11'000 Seiten, zusammengefasst in einem 600-seitigen Schlussbericht. Darin zeigten die Forschenden auf, wie die Schweiz Güter an Nazideutschland lieferte, Firmen und Banken an ihren Geschäftsbeziehungen festhielten.

Die Kommission lobte das Engagement von Hilfswerken und Freiwilligen, aber kritisierte die restriktive Flüchtlingspolitik. Sie habe dazu beigetragen, «das grausamste Ziel der Nazis zu verwirklichen, den Holocaust».

Kontroverse Reaktionen

Diese deutlichen Worte waren kontrovers. Während zahlreiche Institutionen und Parteien die Arbeit der Kommission würdigten, beurteilten sie einzelne Zeitzeugen und die bürgerlichen Parteien kritisch. Die SVP bemängelte, dass die schwierigen Umstände der Schweiz nicht angemessen berücksichtigt worden seien und lehnte «politisch gefärbte Passagen» ab.

Im Anschluss wurden die Ergebnisse des Bergier-Berichts im Rahmen einer Wanderausstellung an verschiedenen Orten der Schweiz gezeigt. Zaghaft wurden die Befunde auch in Lehrmittel aufgenommen. Namhafte politische Schritte blieben jedoch aus. Dies geschah nicht zuletzt, weil der Bankenvergleich von 1998 dem Thema nachrichtenlose Vermögen bereits Wind aus den Segeln genommen hatte.